【投書】家長如何避免子女涉入校園事件?認識調查制度與親職教養觀念

教育部統計校園事件多達上萬件,對孩子也造成極大影響。校園事件是親子共同面對的一堂課,本文張金章主任由校安調查實務出發,探討易社入校園事件的家庭教養圖像,以及面對校園事件的法律與親職對應建議。

家長如何避免子女涉入校園事件?認識調查制度與親職教養觀念。圖片來源:Aflo Images (アフロ(Aflo))

教育部校安中心統計,113年校園性平、霸凌、親師生管教衝突通報案件多達上萬件,雖然未必每件均啟動調查,但一旦進入調查,對孩子身心壓力與同儕相處造成極大影響,頻仍啟動的性平、霸凌、校事會議行政調查,對家長及學生有何影響?

如何避免孩子涉入校園事件?日益複雜的校園人際問題,面對不同家庭背景同儕,家長如何避免子女涉入校園事件?以下是作者經驗分享。

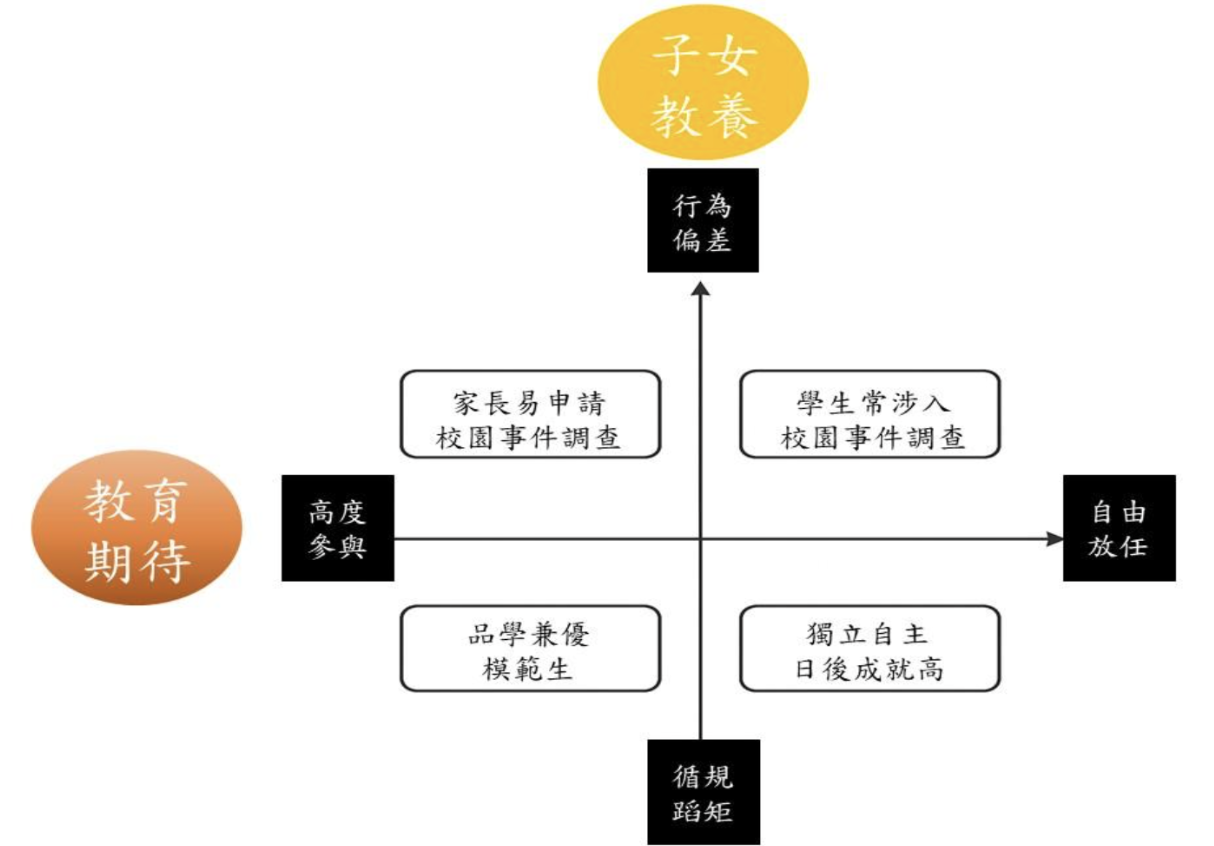

一、易涉入校園事件的家庭教育分析圖象

筆者從事校園調查,曾與上百組不同類型的親子互動,歸納出易涉校園事件家庭教育分析圖,橫軸為家長教育期待,由高度參與到自由放任,縱軸為家長教養成果,兩極為循規蹈矩與行為偏差。

圖片提供:張金章

右上第一象限常為單親、隔代或脆弱家庭,家長教育參與低且疏於管教,子女易涉入校園事件調查。左上第二象限常為高社經背景,家長高度參與子女教育事務,但未必具備正確教養觀,易偏聽或過度介入子女人際,常用校園事件調查解決孩子人際相處問題。

二、由校園事件看養兒育女之大不易

生兒育女是人生重要課題,費盡心力拉拔大的孩子入學後,若適應不良、行為偏差,父母內心更是煎熬,下為兩例校園事件家庭縮影。

(一)過早結婚、過早育兒、風險高

「遲緩兒衣物被同學利刃割破!新北乾哥案重演?!」因網路公審各界關注,學校希望盡快釐清事實,我和調查夥伴配合家長時段夜間訪談。當晚兩手刺青滿是割腕傷疤的年輕媽媽和孩子姍姍來遲,但一句道歉也沒說。不到三十歲的她,臉上有著中年人的滄桑與愁苦。高年級孩子看見桌上小餅乾,毫不客氣地直接拆開就吃,碎屑和垃圾灑滿一地。

我說明程序與自介,感謝媽媽撥冗受訪,媽媽開口便說:「學校要給我一個交代!我跟那個死鬼打監護權官司已經夠累了!網路鄉民說我兒子自導自演,我直播帶貨也停了,安親班也不收,校內外大家都霸凌我們,學校要怎麼處理!」

一陣情緒激動後,媽媽忍不住啜泣,從十六歲結婚中輟、孩子發育遲緩、丈夫外遇不斷、工作不順等怨嘆人生。我知道每個父母人生都不容易,但從媽媽的口語表達及情緒控管,大致能推斷孩子發育遲緩的原因。

好不容易安撫好媽媽情緒,遲緩又疑似過動的孩子也坐定,才知道高年級的他不僅無法穩坐聆聽,連完整語詞表達都有問題,眼看這場疑似自導自演的利刃割衣案再問下去也不會有結果,我告知後續法定流程結束訪談,媽媽起身離開時指著手腕傷疤怨嘆:「主任啊!你看到我手上這些刀疤嗎?每道疤都是悔恨!人生可以重來,打死我也不結婚生子,我的人生從結婚那天開始就毀了!」

(二)養而不教、養而誤教,代價高

私立高職學生霸凌同學案,被害人家長除了霸凌檢舉行政調查,也向警局報案走司法途徑。私校學務工作負擔重,我們計畫一個下午把當事人與相關人全數訪談完,訪談紀錄當場繕打讓受訪者確認簽名,減輕學校負擔。

訪談結束我詢問承辦組長:「行為人反應和一般同齡生不太一樣,通常受訪者都略顯緊張且嚴肅面對錯誤,但他好像不當一回事?」組長無奈回道:「主任,他已經見過大風大浪,國中鬥毆縱火曾被管束,上了高職又兼差當車手,法院不知道去過幾回,行政調查對他來說,根本不當一回事!」

也難怪他一派輕鬆應對詢問,對於霸凌細節,不是否認便是忘記了,陪同受訪的年輕阿嬤也助長孩子氣焰,頻頻打斷問話,我耐著性子把檢舉事項逐次問完,也跟阿嬤強調不會誘導回答或不正詢問,一切尊重孩子,但我們會多方查證,也請隔代教養的阿嬤相信調查公正性。

所幸行為人不把行政調查當一回事,也沒有威脅班上同學,訪談完班上師生後,陳述大致與被害人一致,行為人長期言語羞辱及人際操弄,已讓被害人拒學及憂鬱症,霸凌成立。雖現行教育體制對加害人缺乏有效懲治工具,但因被害人已走司法途徑,據學校傳來後續消息,法院參酌調查報告判定損害成立,行為人阿嬤須賠償十萬元,也還給被害人一個公道。

三、為人父母應有自覺

(一)以身作則,當孩子茁壯的養分

1.身心成熟再談婚姻,經濟穩定再求生子:

筆者實務調查發現單親、隔代、特殊生常涉入校園事件,該現象亦有國內外實證研究證明。早婚生子、未婚生子、夫妻離異、隔代教養家庭無法提供足夠教育資源,孩子易受網紅與負向同儕偏差價值觀影響。因此,身心成熟、經濟穩定再組家庭,為孩子打造完整且安定成長環境,因為「你無法決定自己的出身,但可幫孩子決定他們的出身。」

2.減少無謂交際應酬,把時間留給家人:

養兒育女可體會人生最甜蜜喜悅與最難過傷悲,箇中甘苦只能親歷體會。夫妻一方若玩心仍重,無法放棄吃喝玩樂無謂交際,單方長期積累不滿,婚姻必現裂縫,親子關係也受影響。父母是學齡前孩子的小宇宙,親子關係黃金期選擇缺席,孩子未來人生可能也沒有您的席次。

3.身教勝過言教:

「大人說的,孩子不會照做;大人做的,孩子會全盤模仿。」參與諸多親師與生生衝突調解,最有感的是親子氣質的高度相似:江湖性格的爸爸,孩子也天不怕地不怕;書卷氣息的家長,孩子也文質彬彬;情緒管理不佳的父母,孩子也同樣不受控管;成天盯著手機的爸媽,很難教出愛看書的孩子,手機平板養孩子雖方便,卻慢性斲傷孩子專注力與創造力,不可不慎。

(二)綿密陪伴還要勤管嚴教

1.管教子女趁早及時:

幼兒在餐廳跑跳、車廂吵鬧、賣場賴皮哭鬧,似乎已成台灣日常風景。有人說孩子小不懂事,長大就會好,但學齡前偏差行為不受約束、不在意外界眼光,進入校園後人際關係往往不佳,父母要花更多時間導正孩子根深蒂固負向行為。待人有禮、在外控制聲量、節制情緒等生活教育,必須從小要求,幼童第一次展現偏差行為即應嚴肅導正,因父母態度決定孩子後續表現程度。

(延伸閱讀|孩子將偏差行為當噱頭,我們是不是忘了什麼重要的事?)

2.人際應對能力從小培養:

現代家庭獨生子女多,成長過程被捧在掌心溫柔對待,常見自我中心與小任性。但學校生活需彼此包容體諒,生生霸凌當事人常見獨生子女,因不諳交友技巧衍生同儕糾紛,但即便提告霸凌也無法讓孩子人際關係好轉,因為閱讀團體氛圍、合宜發言的能力,從學齡前就該練習,獨生子女應與同齡孩子多相處,方能掌握正確交友技巧。

(延伸閱讀|小學生吵架怎麼辦?用「怎麼辦小書」提升班級和諧)

3.穩固基本學力,建立自信與責任感:

我校家長會會長長期關注教育事務,有次幼兒園畢業典禮後與我討論:「主任,我參與各級學校畢業典禮不少次,這些年看下來,孩子如果幼稚園學習落後,國小、國中落後機率似乎也蠻高的?」我很訝異會長的觀察力如此細微,但她的觀察與我在現場所獲一致:「學習起跑點落後,持續落後機會高。」雖然讀書不是人生唯一,但學齡階段學力一路落後,影響孩子學習自信,不利未來發展。

四、校園事件是親子共同面對的一堂課

(一)了解校園事件法規才能保護孩子

涉及親師生之校園事件包括性平、霸凌、校事會議、幼教保調查、不適任校長等,後兩者為教育局直接派員調查,開案數相對少。但近年性平、霸凌、校事會議調查陡增。

就檢舉人而言,提出檢舉勢必希望局面好轉,但因校園事件法律規範密度高,多數人不知檢舉後相關權力,校園事件起因常為人地不宜,《校園霸凌防制準則》§38-1-2、《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》§11-1-2 均有被害人抽離教學或暫時安置其他班級規定,省去複雜轉班流程,可立即區隔當事人避免衝突擴大。

《國民小學及國民中學常態編班及分組學習準則》§4-4-1及《校園性別事件防治準則》§26-1亦有調整班級報府備查措施,但多數家長,甚至學校均不知是類彈性規定。

遭遇不公對待,檢舉是當事人權力,但浮濫受理讓孩子動輒接受行政調查,造成身心壓力形成兒童人權侵害。家長應知悉除性平調查對「行為人」拒訪有罰則外 (性平法§43-4),其餘校園調查均無強制受訪規定,拒絕受訪僅視為放棄自身陳述權利,可能不力結果判斷,但國小階段並無懲處,即便犯錯也是輔導,除非對方持續追究採司法途徑索賠。但無論如何面對,家長應伴隨孩子一同受訪,若認為濫訴或不願子女涉入他人糾紛,適時拒訪或由家長替代受訪,也是保護孩子的方法。

筆者在〈法入校園,家長應了解之教育法規及正確觀念〉一文中曾提及,申請調查是解決問題最後手段,且無論申告層級多高,校園事件最終均回歸學校處理。但若學校行政業務繁忙而延滯處理,適時向更高層級反映、民意代表求助,也是應對科層體制有效方式,因「您對自身權益的重視程度,影響學校處理事件的態度。」

(二)網路公審雙面刃

各式社群媒體加速資訊傳播速度,校園衝突事件更是備受關注,子女在校遭遇不公待遇,透過網路公審取暖雖能快速引發熱議,提高學校處理規格,但若訊息有誤、操作不慎,常見爆料翻車、反受網路霸凌的案例。且網路世代慣用社群貼文宣洩人際相處負面情緒,憑直覺衝動行事的結果,往往衍伸更多糾紛。

網路公審傳媒爆料,應當為窮盡所有方式後,最後不得已的手段,因為伴隨而來的是事件高度曝光眾人矚目,但真相反受忽略,淪為正反議論戰場,子女受標籤化機率高,不得不慎。

(三)孩子表現的兩面性

處理校園事件,常見父母誤認孩子在校真實表現,爸媽覺得孩子是被同學欺負的可憐大雄,殊不知同學眼中其實是橫行霸道的胖虎。因為孩子在家與在校表現有其兩面性,孩子回家又僅陳述有利於己部分,長久下來易造成家長偏聽或錯誤認知。因此,與老師保持友善雙向聯繫,了解孩子交友狀況,多傾聽少評價,接納情緒不做批判,有助認知子女在校真實表現。

五、結語

世界紛紛擾擾,但父母有改變孩子命運的力量。孩子成長只有一回,父母每次抉擇都決定子女的未來,願每位爸媽在教養路上以綿密陪伴與切實要求,陪同孩子一同成長,讓正確人生觀成為孩子寶貴資產。

說明:文中案例均為虛構,取材自司法院裁判書系統及網路案例。

您可能有興趣