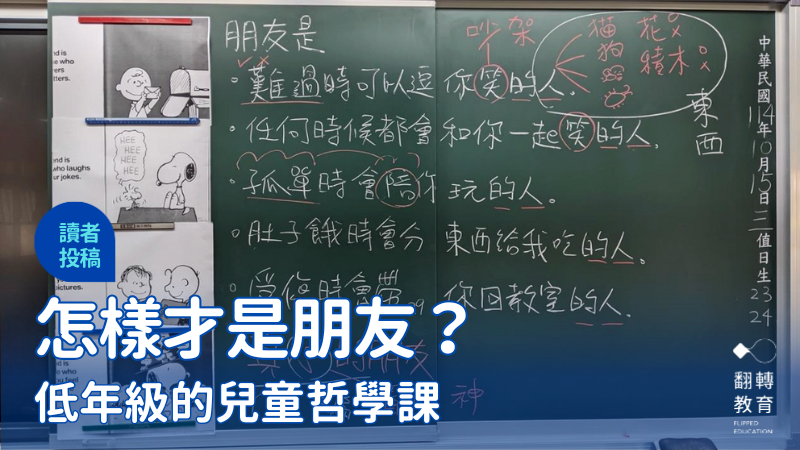

我們是不是忘了什麼重要的事?培養孩子負責的7個做法

「我們是不是忘了什麼重要的事?」台東縣大溪國小校長林智皓分享家庭與學校教育中,培養孩子責任感的重要性。從不錯誤歸因、不增強替代行為,到身教重於言教,在日常生活中實踐這些理念,更能讓孩子們在競爭激烈的未來中脫穎而出,成為懂得責任、勇於承擔的下一代。

孩子將偏差行為當噱頭,我們是不是忘了什麼重要的事?圖片來源:Shutterstock

從「只是個孩子」到「老屁孩」 問題在何處?

小時候忘東忘西,反正他只是個孩子嘛;成績不理想,本來就不是讀書的料肯定是合情合理的解方;出社會以後轉職頻繁,這一切都是慣老闆加上低薪資水平惹的禍。

許多得以培養孩子負起責任的機會點,往往在成人將其合理化之後給無形削弱了。

網路自媒體爆發後,我們不時會看見將偏差行為當成嘩眾取寵的噱頭,拍成短影音上傳社群媒體的新聞。

在你我感到匪夷所思之際,價值觀的轉變豈是一朝一夕,「漸」使然也!

當「本我」無限地被放大,自然只要我喜歡有什麼不可以。或許我們不該把矛頭獨指任何世代,對照騎乘四輪電動車在馬路上無視號誌與人車恣意橫行的長者們屢見不鮮,社會大眾不也是笑笑地用「老屁孩」來謔稱罷了!

能夠負起責任在個體成熟的過程當中有多麼關鍵?從細微處可以明顯感受到差異。

學會對自己負責的,「自動自發」是這類人最為明顯的行為表徵,能夠驅動自己去完成大小需求任務或朝特定目標去付出努力,不假外求;學會對他人負責的,能定義自我在群體中扮演的角色,瞭解「合規矩」的背後代表的是認可傳統文化/社會習俗/典章制度,以及盡一已之力對於社稷穩定運行的重要性。

家長與師長能如何培養孩子負責?

要如何培養孩子負責?家庭教育責無旁貸,學校教育也有積極協助的必要。本人試以家長與師長的雙重身份提出以下幾點經驗交流:

家長篇

- 不錯誤歸因,實事求是:

孩子受傷了,不因年齡大小,請陪他明確定義是否該歸責於自己,讓孩子試著說說可以如何來避免類似情況發生的做法。越是年紀小的孩子,越需要「示範」,透過刻意的情境安排在孩子面前重現意外,並將合宜的反應(包含對人與對物)完整演繹給孩子模仿。 - 不增強替代行為,向情勒 Say No:

孩子用哭/發脾氣來換取成人疼惜或退讓並非原罪,關鍵在於「處理情緒還是處理問題?」。

不能言語前用哭來表示肚子餓或身體不舒服,我們接收訊號是在處理問題。但可以言語後仍用情緒反應來進行表達,或許想要得到關注的可能性是高於需求本身的。

成人一旦屈服於這類的情緒勒索,就如同向孩子宣告「只要你不要……什麼都好!」,某種程度上也在傳達「當我有超出自己能力範圍的需求/慾望發生時,我可以用……讓別人替我達成。」,這樣的互動模式只是在處理情緒。 - 我幫忙是因為愛,但僅止於幫忙:

因為捨不得孩子被家人以外的人用外部約束/規範來責罰,所以剝奪了孩子從錯誤中學習的機會是常見的「孝子」樣態。

您的孩子是否會因為家人把關要求訂正錯別字等功課內容而發脾氣?如果有,這就是一個訊號——他已經把功課寫對寫好當成是對你負責的事,但他自己並不認為有必要對你負責。

幫孩子洗餐具、看功課、收書包、備文具等,不是不能從旁協助,而是不能代行,如果需要循序漸進的引導,終究仍須回歸孩子自身。 - 考不好≠學不好:

如果是因為面子而在意孩子的學習,大可不必!在學紙筆測驗成績固然可反映一部份的學習表現,但只要不是顯著且持續性的落後,孩子的學習動力都需要被鼓勵並維繫。

為什麼無法「學以致用」?有沒有可能孩子從一開始就不知道為誰而戰?為何而戰?學習的高峰經驗來自於問題或困頓得到解決,並決定了它對個體產生影響的長短深淺。不僅限於義務教育的各個學習階段,孩子需要自己感受到並認可「學習對我來說是有幫助的」,學習是我的責任。

師長篇

- 身教重於言教:

請把重要的事示範給他看,但不能是演給他看。假如孩子來自一個不要求整理居家環境的原生家庭,要如何讓他明白整潔的重要?

去批判成人的不作為甚至訴諸公評遠不如讓他看到老師因為重視教室/校園環境,所以老師做了哪些事?老師的感覺是什麼?以及大家因為這些自我要求的行為而得到了哪些實際經驗上的不同。 - 拿捏好獎勵的比例原則,過猶不及:

我們希望孩子有好表現,不是建立在「孩子比較聽誰的話」上,成人對於正增強的比例原則能在家庭與學校間達成共識是最棒的。

如果考試 100 分被鼓勵後可以讓學習更有動力,減少精熟練習的作業量我個人認為是值得推薦的做法,更勝具體增強物。原因很簡單——因為你學得好,所以我們嘗試減少需要反覆練習的操作,讓你有更多的時間做自己的主人,倘若孩子後續好的學習表現仍然持需發生,「肯定自己的能力」才是正增強的最終目的。 - 確定是負增強還是處罰:

一樣是期待某種行為的發生,負增強是在行為發生後,「移除」厭惡的事物,而處罰是在行為發生後,「提供」厭惡的事物。

因為厭惡的事物本身就具備個別差異,所以同樣是希望學生上課不要做無關乎學習主題的彼此對話(簡稱愛講話),要移除厭惡的事物需要老師對於學生特質有清楚的瞭解與掌握,負增強才會產生意義化。

但反之,提供厭惡的事物難道就不需要瞭解學生嗎?更多時候是刻板印象中孩子多半不喜歡這類事,舉凡罰站、剝奪下課休息時間等,老師作為實施者,能確定是有意義的嗎?能藉此減少被訓練者行為發生頻率嗎?

這時候親師溝通至關重要,確認家庭看待孩子的哪些負向行為會對孩子本身以及同學的學習都會造成負面影響後,再來「適性」處遇,相信對於孩子在人前人後(沒有外部約束力存在)表現出來的行為一致性,是會有絕大幫助的。

家校攜手並進 讓負責內化為當責

《孟子·盡心上》有云:窮則獨善其身,達則兼善天下。原句意指失志與得志的不同境遇,人可以有獨善其身與兼善天下的不同表現。

倘若你我都同意學會負責任是件非常重要的事,那麼「窮」在我們討論的範疇裡可以比喻成「向內的自我提問」,那麼管好自己的道德修養便是負責任的極致展現;「達」則可視為「對外的行為承諾」,透過對於他人以及環境負富責任心的表現,讓天下人都能得到好處。

希冀在家庭與學校教育的攜手並進下,知曉也樂於/勇於承擔責任的下一代能在競爭激烈的未來中脫穎而出,讓「負責」直接進化與內化為「當責」,讓世代的交替可以在以「愛」為名的責任感中,綿延流傳。

您可能有興趣