AI助攻跨學科教學,紓解過去「機會成本」思維的兩難抉擇

在資源有限的教育現場,教學選擇往往伴隨機會成本。跨學科課程設計雖富創意,卻可能壓縮學科深度。AI科技的出現,為教師提供新的解方,不僅提升效率,更助力跨域整合。本篇文章將從機會成本的角度,重新審視跨學科教學的挑戰與可能。

AI助攻跨學科教學,紓解過去「機會成本」思維的兩難抉擇。澳門石排灣公立學校FB

本文重點摘要

在全球化與科技浪潮中,未來的課堂不再只是單一學科的知識傳遞,而是充滿活力與連結的探索之旅,知識在不同的領域間自由流動、碰撞、融合,最終形成一個更完整、更立體的認知世界。

然而,美好的願景也伴隨著現實的挑戰,在現實教育資源有限的情況下,任何模式的選擇都意味著機會成本的存在。當資源投入到跨學科學習中時,就必然會減少其他方面的投入,如何才能在有限的資源下,最大化跨學科學習的效益,將機會成本轉化為發展的動力?是教育同工與持分者需要深入思考的問題。

一、知識交響樂:跨學科學習的認知重構價值

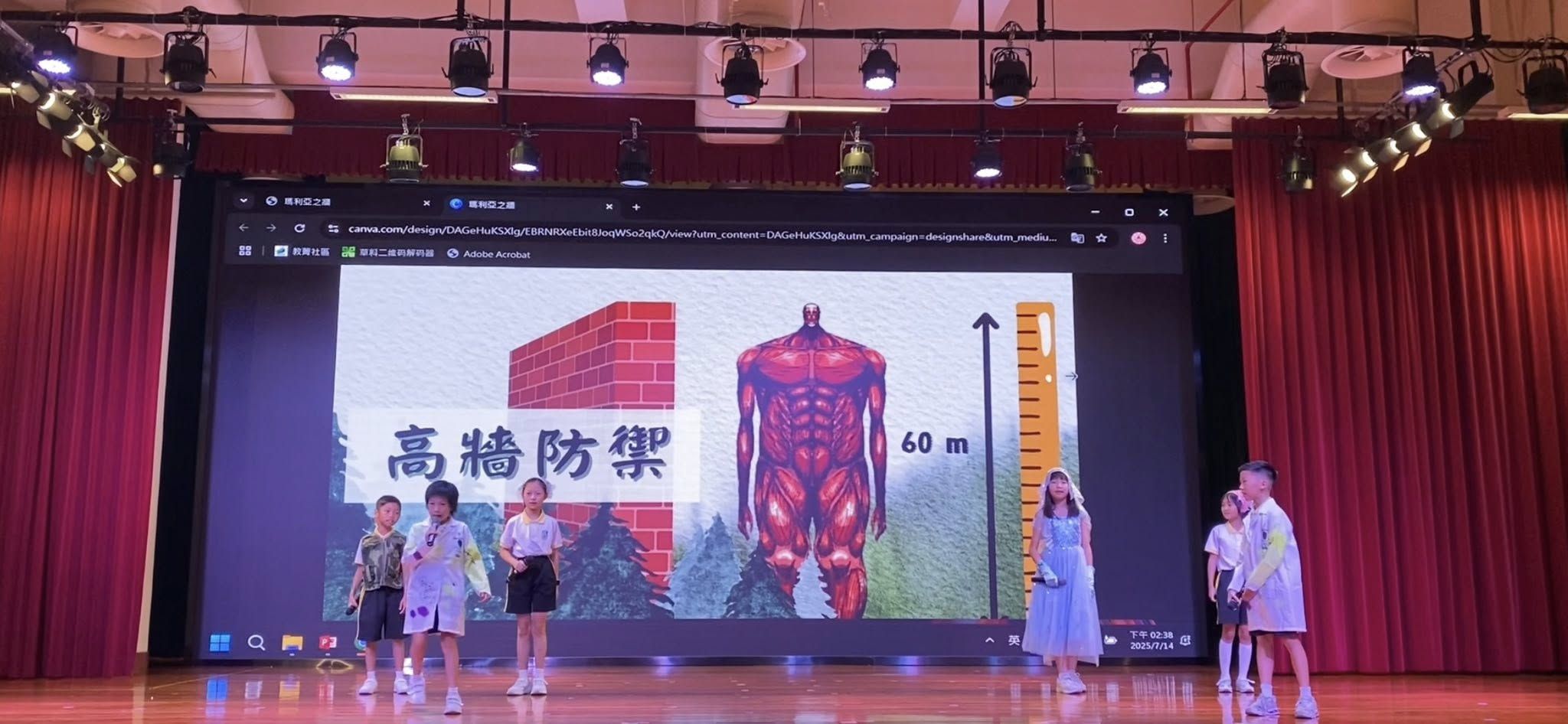

跨學科學習的核心價值在於打破學科的界限,讓知識在不同的學科間流動、重組,如同演奏一首交響樂。它不僅能培養學生的系統思維能力,更能重塑他們理解世界的框架。當數學邏輯與自然現象相互映照,當語言符號與藝術形象彼此交融,學生們便能建立起多維度的認知系統,在面對複雜問題時,就能更清晰地洞察問題的本質,並提出更具創造性的解決方案。

在資訊碎片化的時代,這種跨領域連結的能力尤為重要,它能幫助學生們從海量資訊中篩選出真正有價值的知識,並創造出新的意義。

以動畫切入,探究建築工程的知識。澳門石排灣公立學校FB

此外,跨學科學習還能培養學生的「認知冗餘」,就像為大腦建立一個知識儲備庫。這些看似「多餘」的知識連結,就像一張巨大的安全網,能幫助學生們更好地應對未來的挑戰。在知識快速反覆運算的時代,這種「冗餘」的價值將會越來越凸顯。

另一方面,更深層的價值在於對認知「冗餘」的戰略性培育。傳統分科教學追求知識覆蓋面的最大化,卻忽略認知結構的彈性儲備,跨學科學習則透過主題軸心輻射多領域,使學生在解決真實問題時自然積累「可遷移的認知模組」,這些看似過剩的知識連結,恰是應對未知挑戰的思維緩衝層,其價值將在知識反覆運算加速的未來顯現指數級回報。

二、平衡的藝術:機會成本的雙元性與教育困境

機會成本就像一把雙刃劍,它既是挑戰,也是機遇。在教育領域,機會成本主要體現在時間、資源和認知負荷三個方面。有限的教學時間、有限的教育資源以及學生有限的認知能力,都要求教育同工必需在不同的學習內容之間做出取捨。

過於追求學科知識的完整性,可能會導致學生缺乏跨學科的連結能力;而過於強調跨學科學習,又可能會影響學生在某些特定學科上的深入學習。如何找到一個平衡點,最大化教育效益,是需要不斷探索的課題。

此外,資源錯配也是一個不容忽視的問題。如果只關注硬體設備的投入,而忽略了教師培訓、課程開發等「軟性基礎建設」,同樣會影響跨學科學習的效果。

三、資源優化:機會成本視角下的資源重構策略

機會成本並不可怕,關鍵在於如何將其轉化為優化資源配置的指南針。可以從以下三個維度入手。

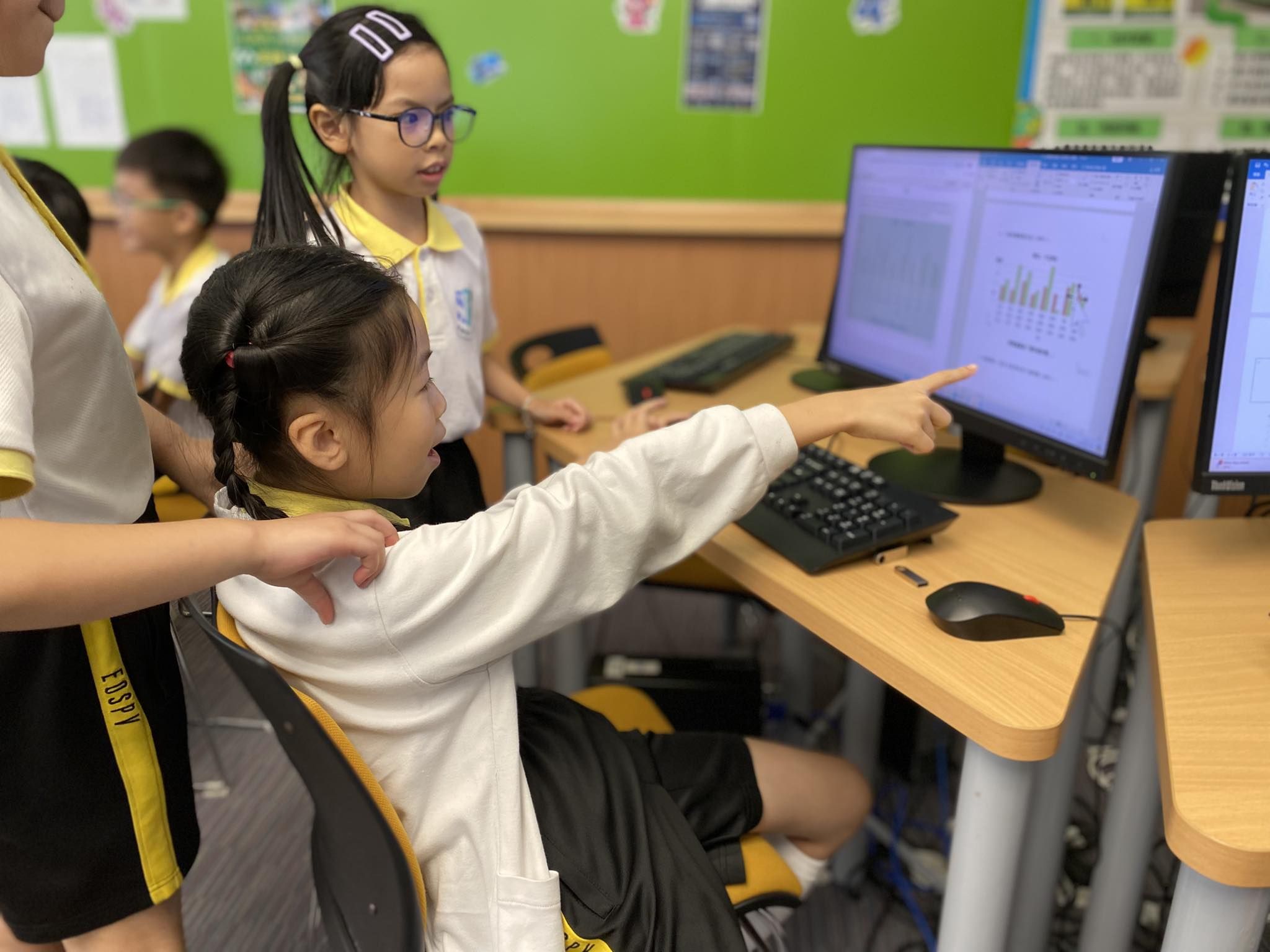

1. 認知槓桿:放大學習的效益

將學習時間視為寶貴的資源,要從追求「學科覆蓋的廣度」轉向追求「認知連結的深度」。例如主題式課程設計,可以將不同學科的知識點有機地串聯起來,讓學生在解決真實問題的過程中,同步提升多方面的能力。

AI結合數學,把抽象的生活問題圖像化。澳門石排灣公立學校FB

2. 資源網絡:打破孤島,共用共贏

建立教育資源共用平台,打破學校之間、學科之間的資源壁壘。通過跨校教師協作、線上資源共用等方式,讓更多學生都能受益於跨學科學習。

3. 長遠眼光:投資未來,收穫無限可能

在評估跨學科學習的價值時,不能只看眼前的得失,更要考慮長遠的效益。學生的學習能力、解決問題的能力、創新能力等,都是需要長期培養的。

- 延伸閱讀:互補而非對立!創造跨學科與單科的互補優勢

在校園內開闢智慧農場,代替傳統講授教學。澳門石排灣公立學校FB

四、未來導航:科技賦能跨學科學習的演化路徑

AI和大數據技術的發展,為跨學科學習提供了新的可能性。AI可以輔助教師進行個性化教學,大數據可以幫助更好地瞭解學生的學習情況,從而優化教學策略。未來,跨學科學習的發展需要關注以下幾個方面

1. 師資培訓:

打造不同學習階段的跨學科教學專業團隊,培養具備教學能力的教師,並鼓勵同儕分享成功經驗,以寓教於樂的方式建立正面的工作氛圍,是推動跨學科學習的關鍵。

2. 課程改革:

構建靈活的課程體系,制定更具彈性的課程標準,讓學校有更大的自主權,發展特色課程,以及合理地開發符合實際需要的校本課程。

3. 多元評估:

展現學習的真實樣貌,設計對應的評估制度和工具,建立更全面的評價體系,關注學生的綜合素養和能力發展,把重點從「要學多少」轉向「如何學得更好」。

結語:機會成本的智慧,跨越藩籬,連結未來

教育的本質是為學生創造無限的可能,跨學科學習正是這樣一種充滿希望的教育模式。它讓持分者正視機會成本的挑戰,並將其轉化為發展的動力。如果,學生有機會在主題探究中同步內化數學邏輯與美學判斷,教師也可以將備課時間投入設計知識鏈結而非重複講授。那麼,這些都是對機會成本的創造性兌現。

更深層的啟示在於,教育資源的投放本意並非成本最小化,而是認知報酬的多樣性最大化。當我們容許課表存在彈性留白,當制度接納非常規的學習路徑,實質是為未來儲備抗脆弱的認知生態系。在資源有限的情況下,唯有跨界融合,才能創造無限的思維空間,讓孩子們在知識的海洋中自由翱翔,擁抱更美好的未來。

您可能有興趣