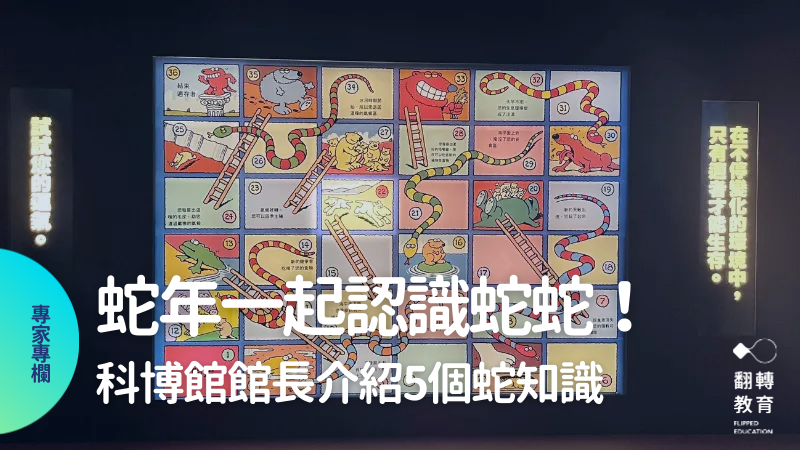

當蛇遇到人,他比我們更想逃?科博館館長介紹5個蛇知識!

蛇年到了,許多老師與家長會和孩子討論蛇的話題。相較生活中常見的動物與昆蟲,蛇彷彿多了股神秘感,有些孩子也因此畏懼蛇。國立自然科學博物館館長焦傳金介紹5個蛇知識,並分享,大人能和孩子聊對蛇的觀感,或讓孩子透過博物館展示認識蛇的習性等,當對動物有更多認識,也有機會降低恐懼。

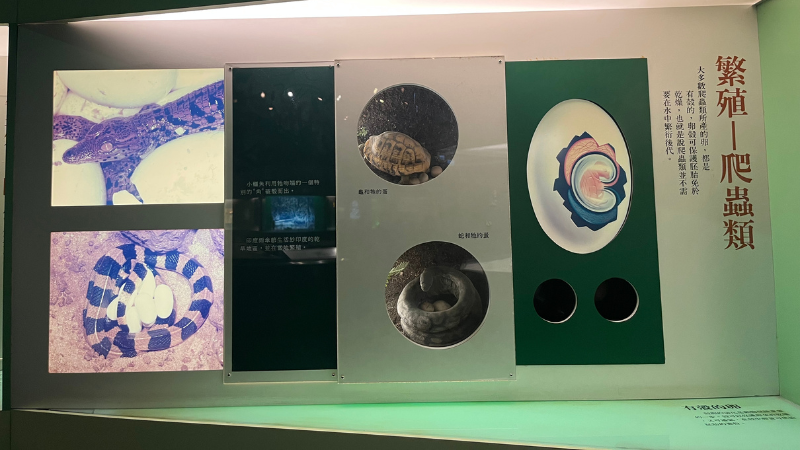

國立自然科學博物館有許多與蛇相關的展示。圖片提供:國立自然科學博物館

本文重點摘要

很多人聽到蛇就會害怕,若是真的看到蛇,不是尖叫就是想要逃跑,其實當蛇遇到人,他們比我們更想逃離現場!

蛇可能是世界上最無辜的動物,因為他們會讓人產生莫名其妙的恐懼,但多數的蛇並沒有毒,就算是毒蛇,他們也不會主動攻擊人。那為何我們會怕蛇呢?

多認識蛇,讓我們不怕蛇

有些科學證據顯示,人對蛇的恐懼是與生俱來的,科學家讓6個月大的嬰兒看蛇的照片時,他們的瞳孔會放大,因為瞳孔的大小變化與正腎上腺素的多寡有關,也就是面對壓力時才會出現的反應。但也有些實驗顯示,比起大象的影像與聲音,嬰兒對蛇的影像與聲音更為好奇,但他們並不會出現任何恐懼的反應。

雖然人會怕蛇是先天還是後天?現在的科學證據還無法明確的回答,但許多科學家都相信,人類怕蛇應該是先天基因加上後天經驗,因為靈長類的猩猩與猴子也都怕蛇,這些行為反應確實可以保護自己。

無論人怕蛇是先天還是後天,認識蛇可以讓我們不怕蛇,接觸蛇甚至可以讓有些人喜歡蛇。有些孩子會害怕各式各樣的動物,其實這些恐懼的心理都是來自對動物的不瞭解,父母可以帶孩子去動物園或野外,在安全無虞的環境中觀察這些動物,當我們越熟悉他,就越不會害怕他。

蛇知識1:環境適應性超強!陸地、海裡都有蛇

蛇是一種環境適應很強的動物,幾乎所有的地方都能發現他。現在科學家普遍認為蛇是由蜥蜴演化而來的,這是因為有化石證據顯示,早期的蛇與蜥蜴的骨骼構造相近,都有四肢的結構,因此可以推測蜥蜴是蛇的祖先。

當然,現代蛇類是沒有腳的,不然就需要「畫蛇添足」了。這就像是始祖鳥的化石,因為它有恐龍的特徵,但又同時具有羽毛與翅膀構造,所以可以用來推論恐龍是現代鳥類的祖先。

不僅陸地上有蛇,海裡也有海蛇,就像鯨豚等海洋哺乳動物是從陸地重返海洋,所以他們有著陸生動物的特徵,例如:用肺呼吸。現代海蛇也是由陸返海,所以他們在海中游泳一段時間後也必須到海面上換氣。

仔細觀察動物的身體結構與行為,就能發現許多相似的地方,陪著孩子一起去觀察與思考,就能啟發他們對自然的好奇。

科博館館長焦傳金分享,有些孩子會害怕各式動物,恐懼的心理是來自不瞭解,家長能帶孩子在安全的環境中觀察動物,可能降低這些恐懼。圖片提供:國立自然科學博物館

蛇知識2:天冷時喜歡曬太陽的變溫動物

蛇與其他爬行類動物一樣都是變溫動物,也就是他們的體溫會隨環境改變,不像鳥類與哺乳類動物,體溫可以維持恆定。因此,蛇在天氣冷的時候會喜歡曬太陽,天氣炎熱的時候會躲在陰涼的地方。

也是因為這樣,所以蛇喜歡待在被太陽曬暖的柏油路上以提升體溫,因此經常會被車不小心輾過。事實上,現在台灣路殺通報最多的動物就是蛇類,幸好目前在蛇類活動高峰期,政府單位有設置圍籬引導蛇從地下箱涵穿越,並在常出現路殺的路段設置警示牌,減少蛇的傷亡。下次在路上看到注意蛇穿越的警示標誌,請大家一定要放慢行車速度。

蛇知識3:能用分叉的舌頭分辨氣味方向

蛇的視覺不好,但他們有很好的嗅覺,經常看到蛇吐舌頭的「吐信」行為,其實是蛇在收集空氣中的化學分子,藉以分辨不同的味道,他們分叉的舌頭還有助於蛇類分辨氣味的方向。

蛇知識4:有感受紅外線的「熱感」超能力

除了良好的嗅覺,有些蛇還有一個很厲害的感覺能力,那就是「熱感」,也就是紅外線的感受能力,他們透過頰窩中的獨特熱能感測器官,可以偵測周圍有溫度的物體。因為蛇喜歡捕食像老鼠這一類的小型哺乳動物,而哺乳動物是恆溫動物,因此透過熱感,蛇可以輕易地偵測到獵物的出現。

蛇知識5:蛇毒治療新可能!AI設計的蛇毒蛋白阻抗劑

講到蛇一定要提到蛇毒,雖然不是每種蛇都有毒,但有毒的蛇確實有致命的危險,教導孩子認識這些蛇其實很重要,因為當他們在野外遇到時,才會提高警覺,小心避開。台灣有所謂的六大致命毒蛇,包括:雨傘節、眼鏡蛇、百步蛇、龜殼花、赤尾青竹絲、鎖鏈蛇,因為他們分佈於人口密度較高的低海拔區域,所以遇到的機率其實不低。

過去人一旦被蛇咬到,需要立刻注射蛇毒血清來解毒,但血清的製作過程不但繁瑣,且不容易取得,據估計全世界每年約有10萬人死於蛇毒,因此有效方便的治療方式非常重要。

今年一月Nature期刊有一篇文章指出,科學家可以利用AI設計蛇毒蛋白的阻抗劑,在小鼠實驗中,在被蛇咬傷的情況下,注射AI協助設計的解毒蛋白15分鐘後就能讓小鼠恢復正常。

這個實驗再次證實AI對生物醫學的發展有非常關鍵的影響力,去年的諾貝爾化學獎也是頒給對AI輔助蛋白質設計與結構預測的科學家。

讓孩子帶著任務到博物館找蛇、認識蛇

今年剛好遇到蛇年,寒假父母準備帶孩子來科博館時,不妨先跟他們在家裡聊聊對蛇的觀感,無論他們是害怕或喜歡,可以從蛇的演化與蛇的行為,談到毒蛇與蛇毒,破除他們對蛇的迷思概念。

焦傳金分享,家長能帶孩子到科博館找蛇。當孩子帶著任務逛博物館,既有尋寶樂趣,也能在發現蛇之後,透過展示增進對蛇的瞭解。圖片提供:國立自然科學博物館

科博館的許多展場都有蛇,也可以鼓勵孩子來科博館找蛇,這樣的活動可以讓小朋友帶著特定的任務來逛博物館,不僅有尋寶的樂趣,也可以在發現蛇之後,透過展示進一步認識蛇的習性,增加對蛇的瞭解。

您可能有興趣