從零食到分子料理!結合數學與科學實驗的跨學科課程

你知道手中的零食和飲料,背後蘊藏著怎樣的科學知識嗎?羅宇順透過課程設計帶領學生從日常零食中探索跨學科知識的奧秘,透過實驗和數據分析,學生不僅能夠理解糖對健康的影響,還能學習到科學研究的基本方法。這不僅僅是一堂課,更是一次讓孩子愛上科學、學會探究的全新體驗。

探秘分子料理的跨學科學習之旅。圖片提供:羅宇順,來源:澳門石排灣公立學校FB

本文重點摘要

那包隨手可得的洋芋片,或是一杯沁涼的飲料,究竟蘊藏著什麼樣的科學奧秘?看似平凡無奇的零食,其實是通往跨學科知識寶庫的鑰匙。本課程將以零食為引子,開啟一場橫跨數學、科學、資訊科技的學習活動。

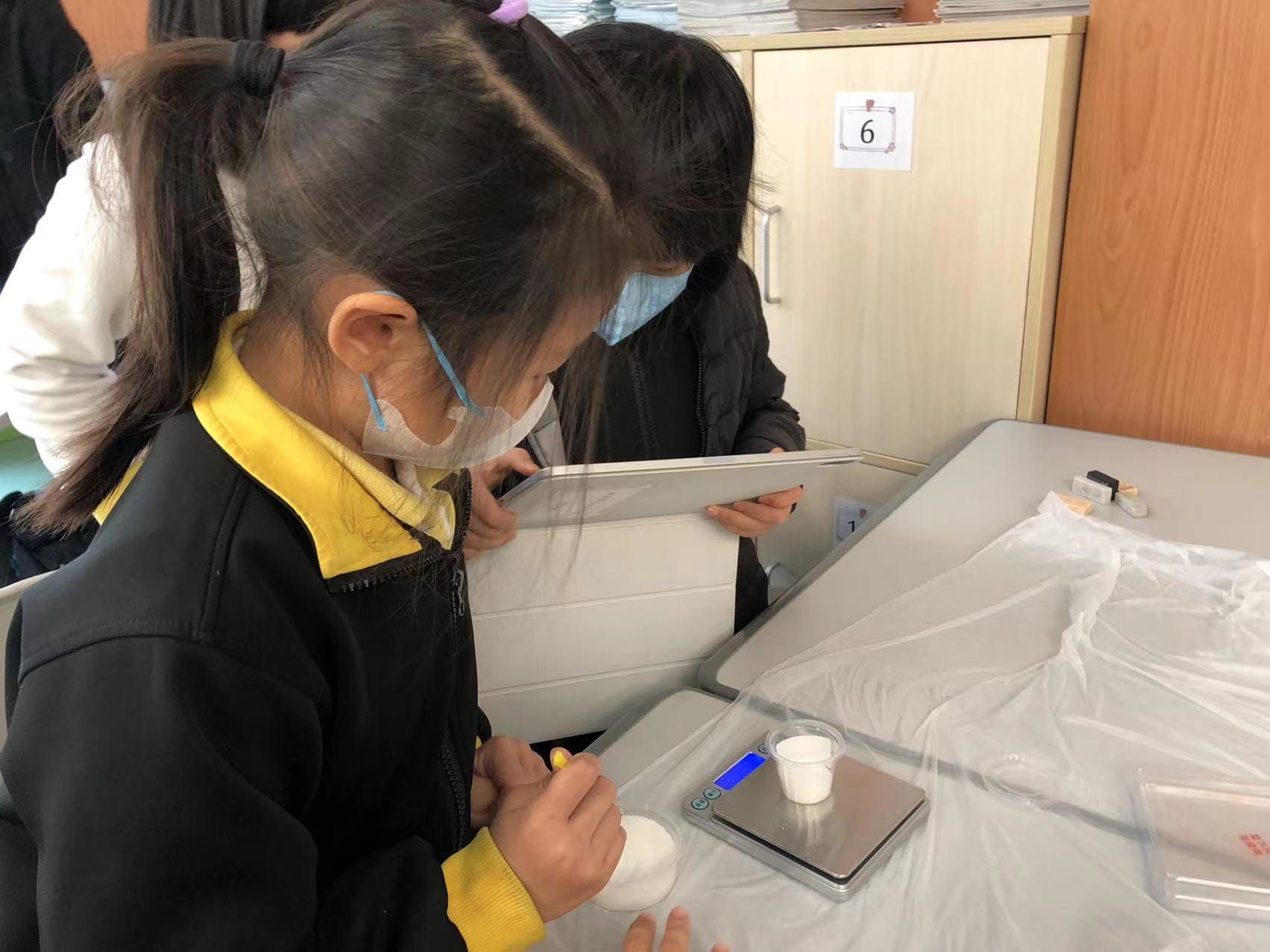

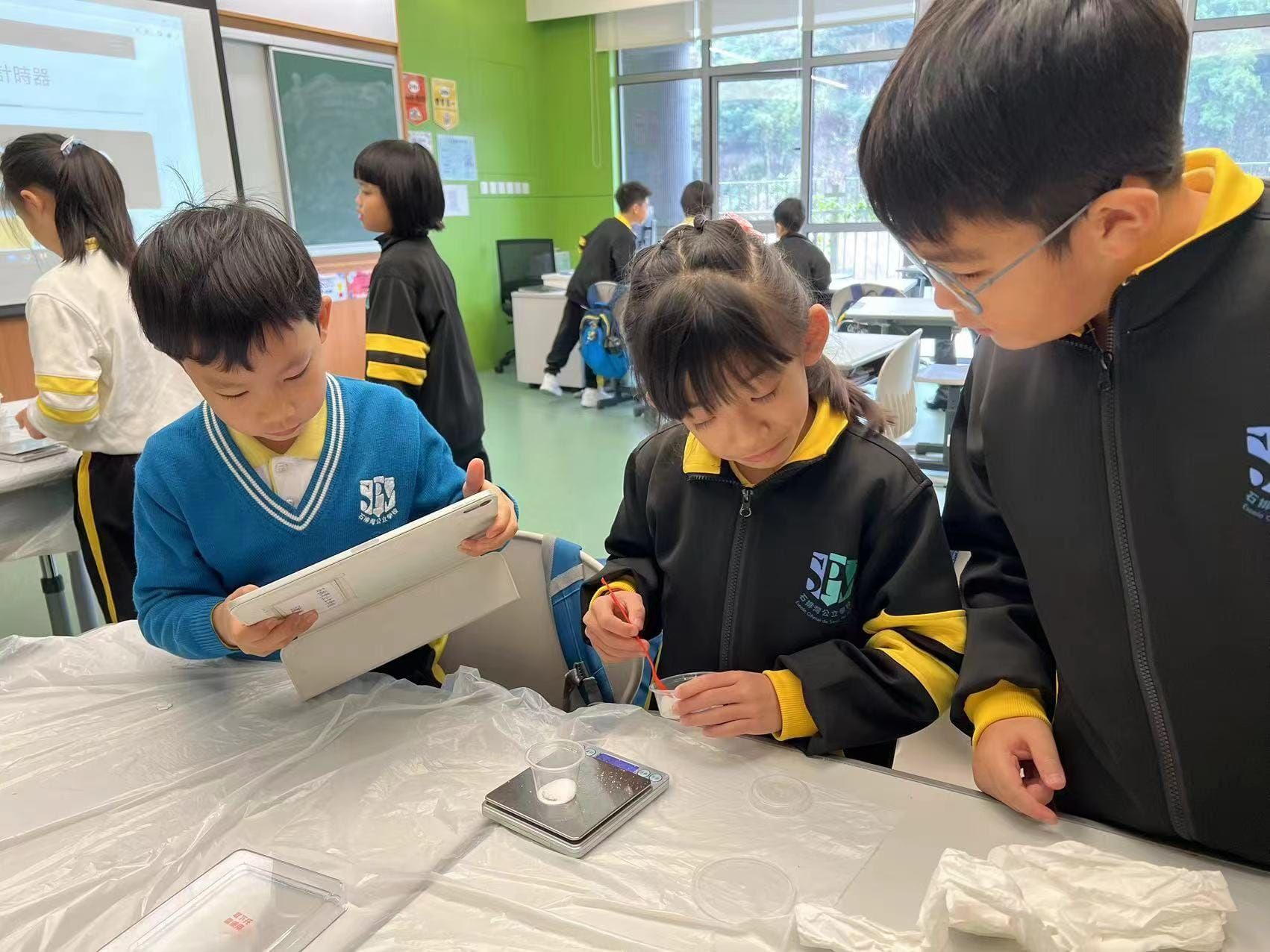

課程引導學生運用電子天平、測量工具等科學儀器,深入探究食物的成分、結構和特性,並學習分析數據,利用 Pages 等資訊科技工具製作圖表和報告,展現研究成果。希望透過以下三個活動及實驗,讓學生親身體驗跨學科學習的樂趣。

學科與知識

|

學科 |

知識 |

|

數學、科學、資訊科技 |

數字大小比較及計算、稱量工具的使用、糖的意義、Pages 的實際使用 |

課程設計思路

- 以學生日常生活中的「零食」為切入點,激發興趣。

- 結合數學、科學與資訊科技理論知識,透過實際操作,提高動手能力。

- 過程逐步深入,從簡單到複雜,層層遞進,刺激思考。

- 通過小組活動和合作學習,培養學生團隊精神。

課程內容

|

教學內容 |

教材分析 |

先備知識 |

|

|

|

活動設計概念

延伸活動:參觀食品安中心及邀請公共食安部門人員入校進行講座。

活動一:糖分排行榜

活動內容:

學生已知道零食中的含糖量對健康有一定影響,是次活動從「零食」延伸到「飲料」,以培養學生的數據記錄、分析、整理和展示能力,及團隊合作精神。讓學生親手測量不同飲料的含糖量,直觀了解飲料中的隱藏糖分。

通過比較和排名,共同製作糖份排行榜作為展示實體,提升學生對飲料含糖量的認知,促進健康飲品選擇意識。

教學重點與難點:

|

重點 |

難點 |

|

|

教學目標:

|

新知識 |

情意 |

技能 |

|

|

|

活動細則:

|

分組測量 |

數據記錄與分析 |

後製與反思 |

|

|

|

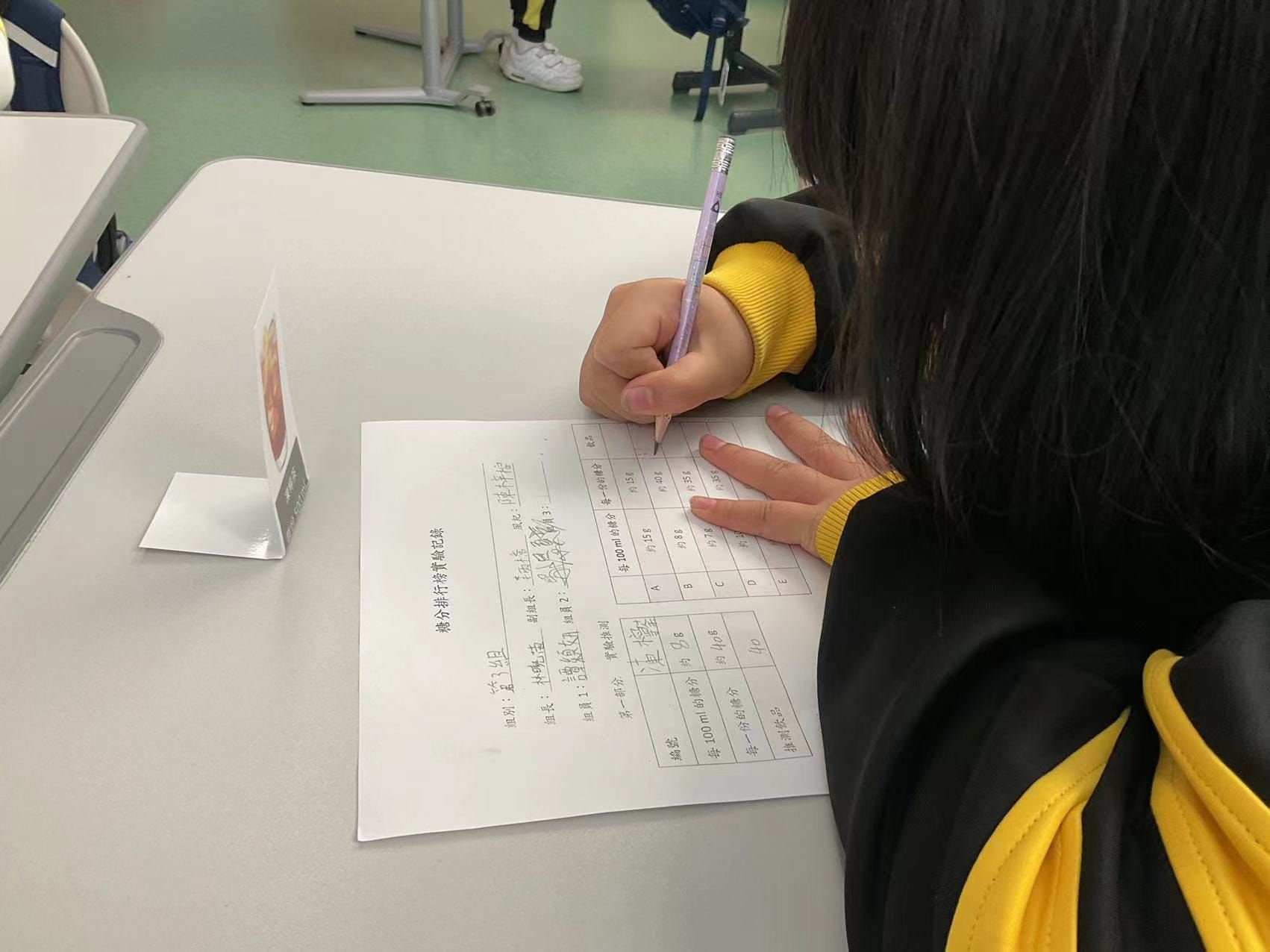

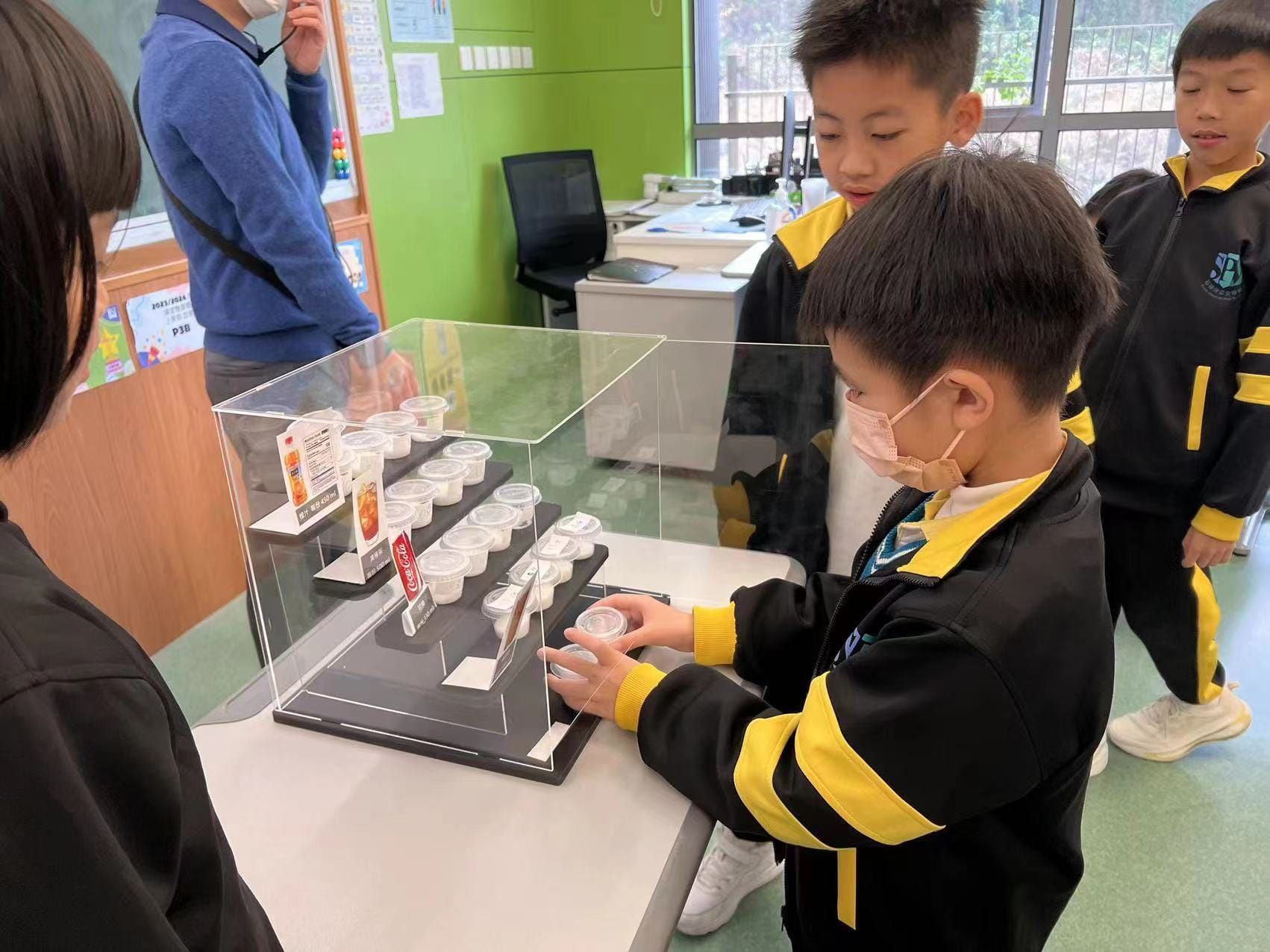

圖一:學生使用電子天秤測量,標籤註明糖的份量。圖片提供:羅宇順,來源:澳門石排灣公立學校FB

圖二:學生紀錄實驗結果。圖片提供:羅宇順,來源:澳門石排灣公立學校FB

圖三:學生共同製作出糖量排行榜。圖片提供:羅宇順,來源:澳門石排灣公立學校FB

圖四:拍攝照片和影片記錄實驗過程,並使用 Pages 完成實驗記錄。圖片提供:羅宇順,來源:澳門石排灣公立學校FB

活動二:探秘爆漿珍珠

活動內容:

先回顧實驗安全知識和操作規範,如電子天平的使用、藥品取用規則等,然後從上一節課的「飲料」延伸到「加料(珍珠)」,體驗分子料理的樂趣,學習製作爆漿珍珠,了解海藻酸鈉和乳酸鈣反應的原理。

教學重點與難點:

|

重點 |

難點 |

|

|

教學目標:

|

新知識 |

情意 |

技能 |

|

|

|

活動細則:

|

趣味導入與準備 |

溶液配備 |

製作爆漿珍珠 |

|

|

|

圖五:體驗分子料理的樂趣。圖片提供:羅宇順,來源:澳門石排灣公立學校FB

圖六:製作爆漿珍珠。圖片提供:羅宇順,來源:澳門石排灣公立學校FB

活動三:翻滾中的分子料理

活動內容:

承接上一節課再「舉一反三」,通過實驗,比較魚膠粉和海藻酸鈉形成固體的異同,了解兩種物質形成固體的科學原理及影響因素,激發學生對分子料理的興趣。

教學重點與難點:

|

重點 |

難點 |

|

|

教學目標:

|

新知識 |

情意 |

技能 |

|

|

|

活動細則:

|

趣味導入 |

動手探索差異 |

總結提升與思考拓展 |

|

|

|

圖七:實驗比較。圖片提供:羅宇順,來源:澳門石排灣公立學校FB

圖八:分組報告。圖片提供:羅宇順,來源:澳門石排灣公立學校FB

您可能有興趣