家長與老師的雙贏策略:透過家長日的「心理疫苗」促進親師合作、減少親師衝突

「親師雙贏」真的難以實現嗎?在國中教育現場有哪些原因讓親師間容易產生誤解甚至衝突?國中教師吳品萫老師分享,任何方法都不是一勞永逸的萬全之策,但仍有一些做法能盡可能減少親師衝突,並分享自己在第一次家長日施打「心理疫苗」來減少親師誤解與衝突的經驗。

心疫苗是什麼?圖片來源:Shutterdtock、吳品萫提供

之前投書〈老師與家長的雙贏之道:設定親師界線,避免成為「老師兼褓姆」〉後,有翻轉教育(Facebook)的讀者回應:「想很美好,現實很……!一通投訴教育局,什麼理想都是假象」,還有讀者表示:自己遇到怪獸家長,因而覺得「家長要跟老師雙贏」根本難以實現。

誠然,僅靠設定親師界線,並無法完全杜絕上述問題。任何方法也都不是一勞永逸的萬全之策,但身為教師,仍然有一些作法盡可能地減少親師衝突,趨近「老師與家長雙贏」的目標。據經驗,第一次的家長日至關重要,這時可以通過施打「心理疫苗」來減少親師誤解與衝突,以下分三點論之。

一、何謂「心理疫苗」?

大家都知道,通過預防接種可以刺激免疫系統產生抗體,提高人體的免疫力,以便未來遇到相同病原體時,身體就能更快更有效地做出防禦反應,避免疾病感染和傳播。同樣的,導師在第一次家長日也需要為家長「打預防針」。

心理疫苗的概念出於美國心理學家威廉·詹姆斯·麥奎爾(William J. McGuire),他提出預防接種理論(Inoculation Theory,又稱 Attitude Inoculation),透過準備性的心理訓練激發出更強大的心理抵抗力。此理論後來被擴展成「心理疫苗」概念,也更廣泛地應用於心理健康、壓力管理、教育、職場培訓等多個領域。

心理疫苗的基本原理是:透過讓人暴露於輕度和可控的壓力源或挑戰,促使個體逐漸增強心理韌性、減少壓力、焦慮和其他心理困擾對情緒的負面影響,讓人在面對更大壓力或困難時能夠更好地應對。

本文借用這個概念,指在第一次家長日時,說明班級或校園環境中可能發生的種種狀況,以及家有青春期的孩子,大人可能需面對種種挑戰,讓家長做好心理準備。

二、家長日施打「心理疫苗」的重要性

家長對學校的了解有限,往往不清楚孩子在校園生活中的需求或挑戰。如果導師沒有好好溝通,就容易產生誤解。

與其等待事件一一發生,才疲於應對。不如在第一次家長日,就透過拋出未來親師之間、親子之間、師生之間可能遇到的挑戰或難題,並陳述青春期小孩在家裡或校園中可能發生或遇到的種種狀況,呼籲家長做好心理準備與因應之道,明確設定期望和目標。

這樣可減少因誤解或缺乏溝通所導致的種種阻力或親師衝突,也更能爭取家長的支持和合作。筆者將這個過程稱之為施打「心理疫苗」。

為何親師之間容易產生誤解甚至衝突呢?據筆者經驗,主要原因有二:

1. 青春期變化:

青春期是一個人身心劇變的時期,往往出現各種難以預期的風暴。家長如果沒有經歷過孩子這個階段,難以想像孩子所面臨的困難。即使家長自己也經歷過青春期,但世代差距和時代變遷,使得舊經驗難以對治新局面。

不理解這點的家長,往往以小學時期為參照。驚訝於原本乖巧的孩子在青春期出現的巨大變化,或者比較:小學的班級沒這麼多問題,為何到了國中班級變得這麼紛亂?甚而質疑導師的帶班能力。

2. 傳達誤差:

家長對於學校的了解主要來自孩子的傳達,這其中會有一些因素影響傳達內容。除了孩子出於維護自己而選擇性描述(這是正常人性展現),還有未成年人和成年人之間的理解差異。青春期的孩子畢竟涉世未深,看待同一件事情的方式與成年人不同,家長從孩子口中得知的往往是其不成熟觀點下的「詮釋」,而不一定是「事實」。

成年人雖然較成熟,但小孩是父母心中最脆弱的一塊,家長要能理性應對孩子的問題,必須突破這道「脆弱」關卡。

處理過學生事件的導師就會知道,青春期孩子常有各種狀況,父母若隨之起舞,事情會變得更難解決,老師自己甚至公親變事主,造成雙方的虛耗與不必要的負面情緒,「打預防針」的重要性於此可見,盡可能讓家長成為助力,促進親師合作。

以上兩點,也應讓家長知道,成為「心理疫苗」的內容之一。

三、設定理解框架:將「問題」框架轉向「過程」框架

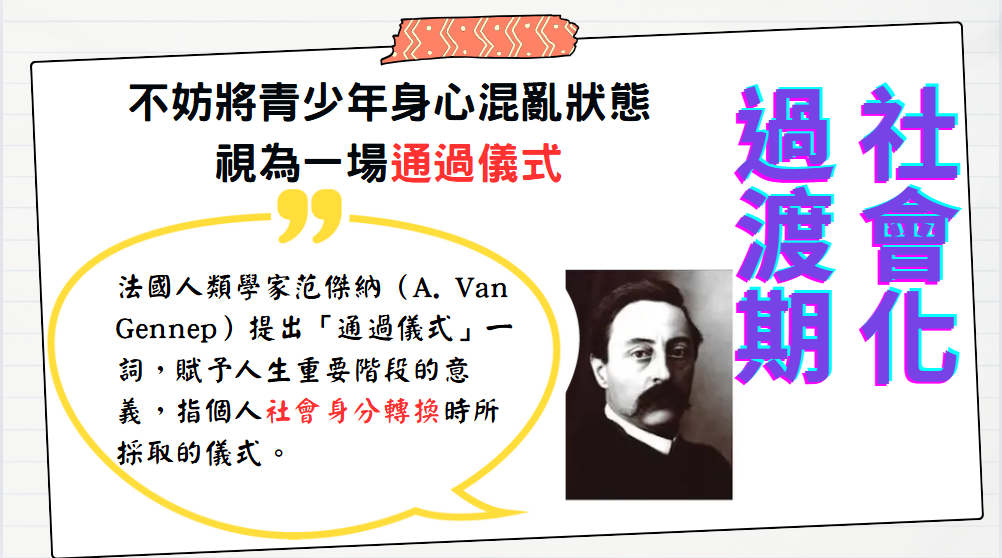

青少年階段可能出現的脫序行為該如何看待?長期接觸青少年的人,就會知道:這是一段「轉大人」的必經歷程。

導師可為家長設定一個理解框架,引導他們如何看待這些行為。所謂「框架」就是「觀看這個世界所使用的特定觀點」(崔仁哲《框架效應》) ,框架既引導又限制我們觀看世界的角度,從而決定我們的判斷與做法。

家長對學校認知有限,容易將小孩在學校的種種負面狀況僅僅視為「問題」,而覺得麻煩又棘手,老師可以根據專業幫家長做個換框(reframe)思考,將「問題」框架轉向「過程」框架,改變事情被表達或被考慮的方式,讓家長意識到其他思考角度。如以下簡報所示:

圖片提供:吳品萫

讓家長理解此段時期是過渡和混亂時期,並非放任小孩混亂,而是對其不成熟行徑有一種同情的理解,並與家長合作,形成防護網,當青少年過度自傷或傷人之際,讓其「踩煞車」,並設立「停損點」。

第一次家長日「打預防針」非常重要,據經驗,「心理疫苗」能讓家長更了解老師的困境,更願意與老師合作。至於更具體的心理疫苗內容,以及如何提高第一次家長日的出席率,以擴大「疫苗」的覆蓋率,日後有機會再為文分享。

您可能有興趣