設計思考融入環境教育,帶師生走一趟意想不到的旅程

設計思考如何幫助孩子從知識走向實際行動?教育部師鐸獎得主、桃園市龍山國小導師33老師分享,「設計思考」如何打開自己對教學的想像,結合社會科課程,讓環保不再只是抽象口號,而是一場孩子能參與、發揮創意並影響社會的冒險。

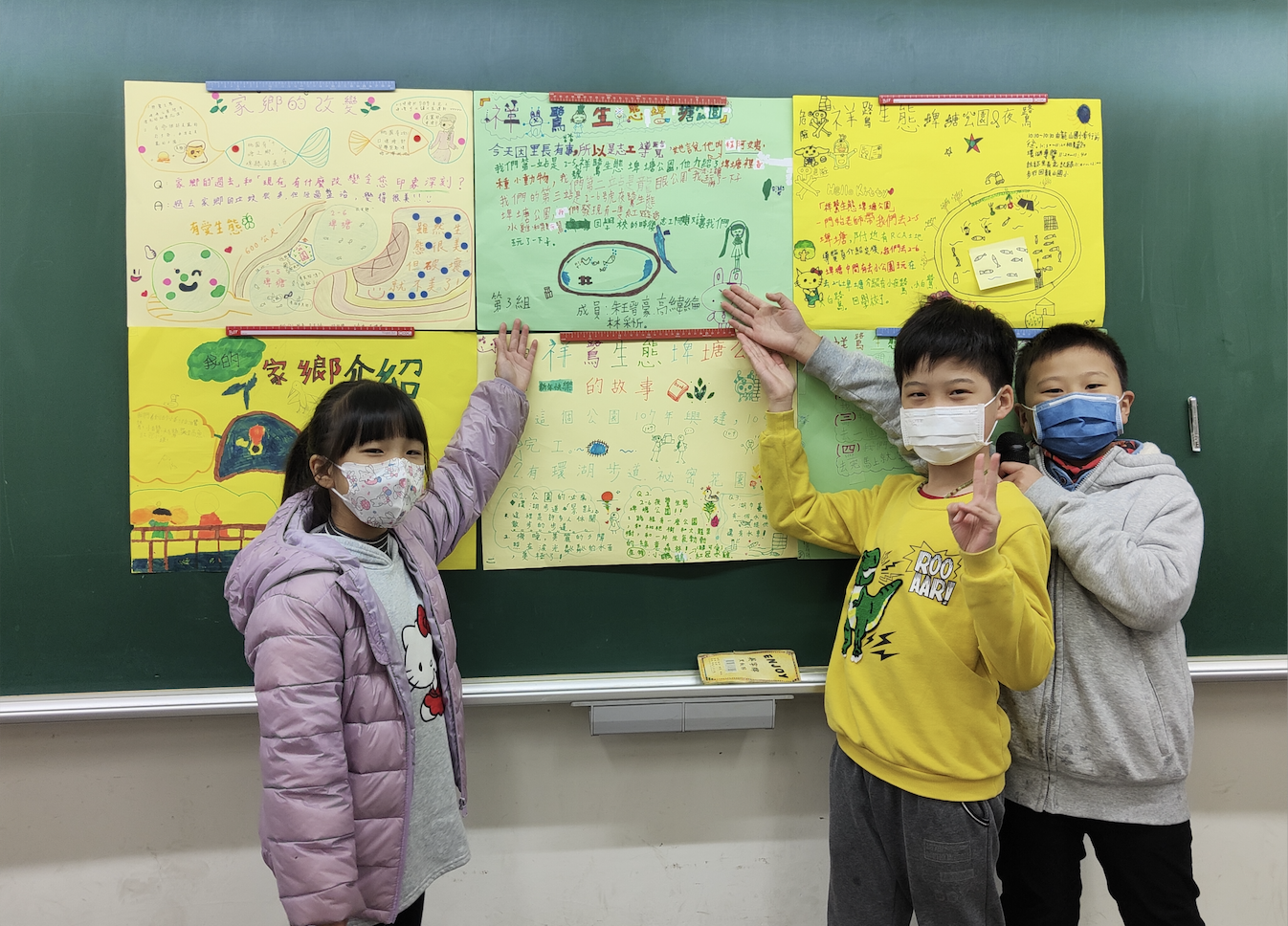

設計思考成了我們的指南針,帶師生走一趟意想不到的旅程。圖片提供:33老師

身為一位國小老師,我對環境教育始終有股熱忱,但教科書中相關議題有限。心想,如果能透過老師的帶領,讓孩子擁有環保意識,進而愛護環境、喜愛接觸大自然、珍惜我們的地球,會是一件有意義且重要的事!

當時的我,除了熱情之外,似乎缺少一套清晰的方法,能將抽象的環保意識,轉化為孩子們願意動手實踐的具體路徑。

直到我遇見了黑松教育基金會的「愛地兒點子計畫」,以及它所倡導的「設計思考」教學,這像是一把鑰匙,打開了我對教學的想像。連續參與了幾年,我加入了編輯《愛地兒教學點子手冊》的團隊,將設計思考 5 步驟轉化成適合小學生的「愛地兒 5步驟」:探索主題、定義問題、發想點子、測試點子、分享宣言。

團隊也集思廣益,提供了許多實用的學習單,集結成精美的學生版《5步驟小書》,讓教育現場的老師可以依循設計思考的步驟進行環境教育、探索 SDGs 永續發展議題。原來,環境教育可以不單是聽講和吸收知識,更可以是一場由孩子主導,充滿創意、行動與解決問題的冒險之旅。

做,就對了!當設計思考走進教室

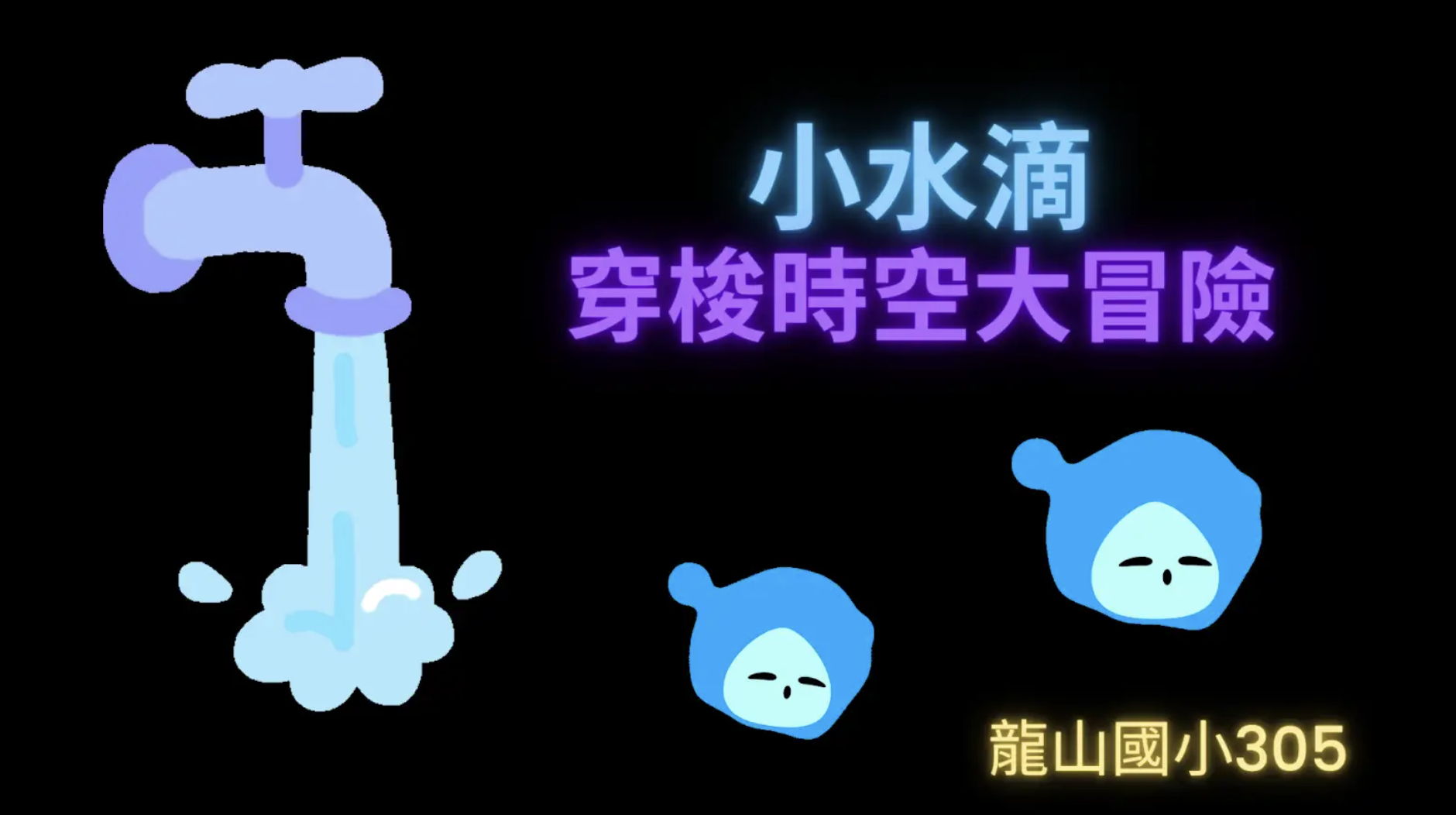

「做,就對了!」這句話是設計思考的核心精神,也成為我與孩子們的行動口號。連續三年,我們投入「愛地兒」的提案競賽,從「家鄉水源的美麗與哀愁」、「拯救校樹大作戰」,到「小水滴穿梭時空大冒險」,每一年都是一趟師生超越自我的旅程。

以探索「水資源」主題為例,我們從「水森活地圖」桌遊開始,藉由玩樂跟著小水滴的旅程認識水循環,進而思考如何做好水的管理。

實地探訪大溪水資源回收中心與月眉人工溼地,孩子們很快的意識到:「人類汙染了水源,也缺乏愛惜水資源的觀念,導致水的浪費。」

走訪月眉人工溼地。圖片提供:33老師

於是將問題定義為:「如何讓人們愛惜水資源?」時正值三年級的孩子們,能力上或許有限,創意卻是無限的,我們結合哆啦A夢的時光機與時空洞的想像,自編自導了一齣充滿童趣的戲劇,呈現小水滴穿梭時空的感受,期望能激發觀眾的同理心。

戴上小水滴頭套、發想劇本。圖片提供:33老師

教別班同學玩水森活地圖桌遊。圖片提供:33老師

最後,師生發想的宣言為「傾聽小水滴的心聲,愛惜水資源」,我們將影片放上 YouTube,孩子們希望全世界能知道小水滴的感受,一起展開愛惜水資源的行動。

這個歷程,讓我們有機會至教育廣播電台訴說校園故事,在國語日報樂學版刊出《惜水宣傳──水滴冒險真人版》,這已遠遠超越了一場競賽,而是開啟孩子的眼界,見證孩子的不凡,實現了教學效果的最大化。

小水滴穿梭時空大冒險YOUTUBE影片。圖片提供:33老師

從創意提案到日常,長出跨域連結的學習模式

一次成功的環教提案,最怕的就是曇花一現。我開始思考,如何將這套方法融入日常教學,讓它成為一種可持續的學習模式。

於是,專題式學習 (PBL) 成了我們的路徑。

在社會課「家鄉故事導覽員」單元,我們不只讀課本內容,而是實際走訪社區的祥鷺生態埤塘公園。老師為孩子設計導覽小誌,內容包括家鄉埤塘介紹、散步地圖、訪談心態與技巧、訪談大綱、導覽員日記等,透過導覽小誌,孩子們分組擔任主問、輔問、紀錄、觀察的角色,訪談龍祥里志工程阿姨、聆聽家鄉導覽,最後製成家鄉海報發表。

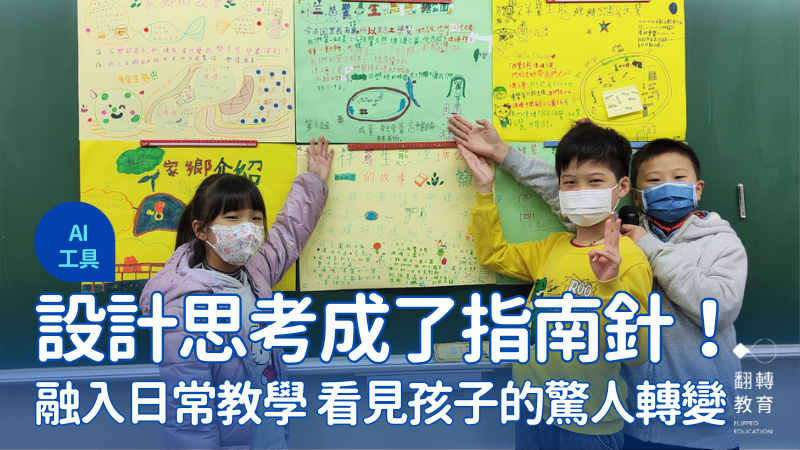

在社會課「家鄉故事導覽員」單元,我們不只讀課本內容。圖片提供:33老師

一場戶外教學,從班級討論、決定學習重點、參觀紀錄、小組合作發表等歷程,將社會、語文、綜合、藝術等領域都囊括其中,為學生帶來全方位的學習。

我發現,當學習連結了真實世界,不僅激發孩子的學習動機,他們也會明白原來課本上的知識,真的可以解決生活中的問題,小學生也有能力為家鄉做出貢獻。

最美的風景,是看見我們都在成長

回想這段環教旅程,最讓我感動的,是看見我們每一個人的成長。

對我自己而言,從一位不懂設計思考、不會剪輯影片的老師,到帶領學生完成創意提案、共享成功果實,感覺這是一段教師專業增能與超越自我的旅程。漸漸的,連帶影響班級運作模式,帶來正向積極的班級氣氛。

而孩子們的轉變更是驚人。因為須要拍攝影片、上台發表,他們一次又一次的練習,台風愈來愈穩健,表達也愈來愈有自信。一位同學的爸爸是電視台記者,他主動協助拍攝,實現了孩子們想當「網紅」的夢想。那一刻,我看見的不只是技巧上的進步,更是自信心的飛揚。

請專業家長協助拍攝影片。圖片提供:33老師

這趟旅程還在繼續,設計思考給了我一張地圖,讓我能帶著孩子,將那份想讓世界更好的熱情,一步步走成真實的風景,並為師生帶來最美好、難忘的回憶,而我相信這些孩子未來也會成為更好、更愛地球的人。

您可能有興趣