讓教師從 User 到 Maker 的 Vibe Coding:教育組織的重新對話

生成式AI工具進入教室後,老師除了使用現成資源,是否也能成為教學工具的「設計者」?吳奇老師分享,如何運用 Gemini Canvas 等AI工具,打造符合自己課程需求的互動教學素材。當教師能掌握Maker思維,不僅能突破數位教材的框架,還能提升教學靈活度與學習成效。

圖片提供:吳奇

本文重點摘要

Canvas普及,讓教師從使用者變成創造者

在人工智慧(AI)技術迅速發展的當下,教師的角色與技能樹也在不斷的增加、轉變。教師不再只是簡單地使用既有教材,而是能夠藉助數位工具自主設計、測試並分享高度互動的教學原型。

以各家 AI 平台的 Canvas 功能為例(附註:不是常用的設計軟體 Canva),Canvas 作為一項集自然語言驅動程式碼生成、即時預覽、多模態回饋與協作分享於一身的功能,為教學設計注入了全新的可能性。

教師們對於目前的數位工具原先都是被動「使用者」(User)的角色,因為 Canvas 功能的普及化,也增添了成為「創造者」(Maker)的可能性,從某方面而言,其實對現行教育組織有了更多的彈性與可能。

一、氛圍編程(Vibe Coding)利器:以 Gemini Canvas 為例

Google Gemini Canvas 是 Google Gemini 生態體系中的核心模組之一。它將對話式 AI、深度研究工具(Deep Research)和程式碼輔助(Code Assist)無縫結合,讓使用者能夠在單一介面中從需求構想到原型驗證,更是貼合了時下最潮流的氛圍編程(Vibe Coding)應用,不僅使更多科目的教師都能輕鬆上手程式編寫,也讓教學應用多了更多可能性,而其運作邏輯如下:

- Prompt 輸入與解析階段:教師透過自然語言輸入教學需求,平臺即刻運用語義分析技術將文字轉化成內部結構化指令

- 原型生成引擎階段:依托 Gemini 2.5 Pro 模型,自動產生符合需求的 HTML、CSS 與 JavaScript 程式碼,並組織成易於管理的互動元件

- Preview 渲染模組:負責將生成的程式碼注入虛擬瀏覽器環境,利用 Canvas API 和 D3.js 等可視化庫動態展示動畫與圖表,讓使用者得以即時檢視教學原型的實際效果

- 分享工具為專案:版本回溯以及一鍵匯出靜態網頁、GitHub 倉庫或 ZIP 檔案的功能,大幅提升教學團隊間的合作效率與資源再利用率。

二、功能選項概覽

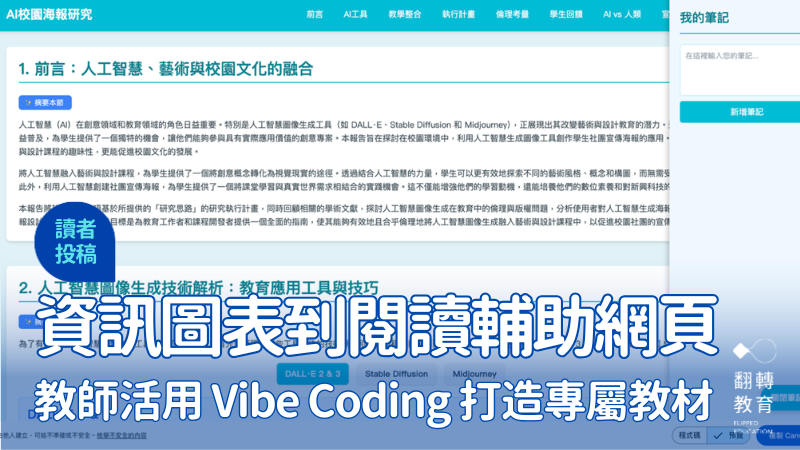

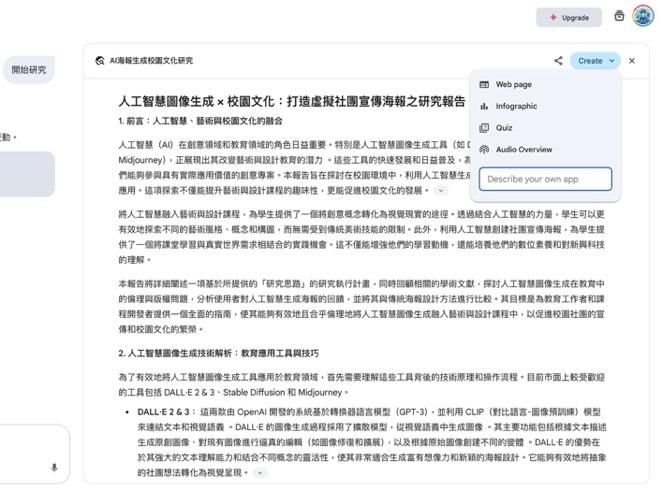

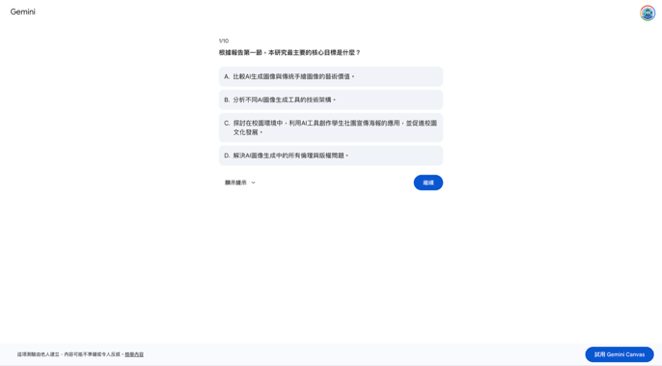

筆者透過 Gemini 深度研究(Deep Research)功能,結合網路搜尋功能匯聚資料,結合推理模型(Reasoning Model)以「人工智慧圖像生成X校園文化:打造虛擬宣傳海報紙研究」為題的生成結果,可以透過(圖一)發現 Gemini Canvas 提供了將生成結果匯出為(圖二)網頁(web page)、(圖三)資訊圖表(Infographics)、(圖四)測驗題(Quiz)、語音概覽(Audio Overview)(或可以在 GitHub 等平台上部署程式碼供長期使用)。

圖一:Canvas 支援之生成匯出選項

圖二:生成之成果網頁(Web Page)

圖三:生成之資訊圖片(Infographics)

圖四:生成之測驗練習題(Quiz)

而(圖五)則是針對國文閱讀策略教學而設計的輔助網站,由此可見,AI其實賦予了老師們更大的自由可以讓教師製作更多元的教學材料,且除了Gemini外,ChatGPT、Claude、Canva AI(Code for me)等,都具備程式碼可視化的功能讓人發展應用。

圖五:生成閱讀輔助網頁工具

三、Maker思維與AI導入教育組織省思

筆者經歷過數十場面向教育界的分享,看過了教育產業在行政、教學、導師等面向中,努力將生成式 AI 融入教學環境的樣態,不論是「AI 融入教學的實際案例」或是「AI 融入教學的素養」等主題,相關工作坊更是比比皆是,但教育組織本身似乎並未真正因為 AI 導入而優化。

筆者認為系統組織導入案例以巨觀、微觀對比可借鏡 Generative AI 年會 2025的兩場演講重新思考,一位是薩泰爾娛樂鄭晴元(Sunny Cheng)女士,站在巨觀系統,提出了 AI 導入流程、改善組織階層關係重構的論述,仔細思考教育體系乃是一剛性系統組織。

筆者認為導入 AI 乃至於氛圍編程概念,不外乎是要達到組織體系的溝通、流動,不僅是「優化」教與學,更是翻轉現行教育組織的模式與樣態,有了更多溝通、協作,讓教育組織具備應對挑戰、壓力的彈性;微觀而見,則可論及聯發科羅佩琪女士,作為組織中的單一個體,透過氛圍編程掌握自主行動的主動權,拓展自身發展潛力亦能配合組織文化之發展,筆者認為如今教育組織受到之壓力、阻礙加大可以透過導入 AI 建立導入 Maker 的價值即能擁有更多可能性。

四、數位教學時代下,Maker價值之於教育組織

在數位教學浪潮中,教師不再僅是一線的知識傳遞者,透過「氛圍編程」工具結合「程式代碼可視化」讓老師有機會成為數位工具的「Maker開發者」——親自設計、打造並優化教學工具,主編也曾以 Canva AI的 Code for me 功能生成了15種教學應用的數位平台。

當老師能透過這些 AI 工具製作呈現教學內容的 DIY 工具,並將這些能力運用到教案中,便能針對學生的學習需求量身定製互動式教具與數位資源。透過授課教師親手開發的數位工具,會能更好的貼合教學設計、學生需求、課堂環境,進而提升課堂靈活度與教學成效。

在推動數位教學的今日,其實不少老師提出部分數位工具和自身需求總是略有出入,畢竟教學設計、運課思維、課堂變數各有不同,市面上的數位工具自然難以完全滿足,然而當教師轉換為 Maker,便有機會與其他教育者、開發者共同協作,交換開源專案與創意構想(具有相關經驗的老師,包含:黃朝榮(Pu ti)老師、張哲剛老師)。

這樣協作共學潛能能讓老師們把平時孤立的教學經驗,透過版本控制、社群媒體快速傳播,讓每位教師的教學智慧結晶整合精進。

更重要的是,教師們在開發中所培養出的運算思維(Computational Thinking),除了教學乃至於體系都能搭配協作,進而活化教學組織、增添流動性以應變如今千變萬化的教育需求。

你還記得上一次在電腦前,花了多少時間嗎?

也許你曾在深夜對著螢幕嘆氣,或在下課鐘響後,依然埋頭趕著行政工作…

如果能幫你把那些零碎又耗時的流程變簡單,會不會更輕鬆呢?

您可能有興趣