青年自殺為最新十大死因,新世代心理問題如何解決?

衛福部日前公布2023年國人十大死因,15-24歲每十萬人自殺死亡率創新高。社群世代的孩子們究竟需要什麼?如何陪伴青少年們安全度過風暴時期、培養心理韌性將是老師們未來的重大挑戰!

青年自殺為最新十大死因,新世代心理問題如何解決?圖片來源:shutterstock

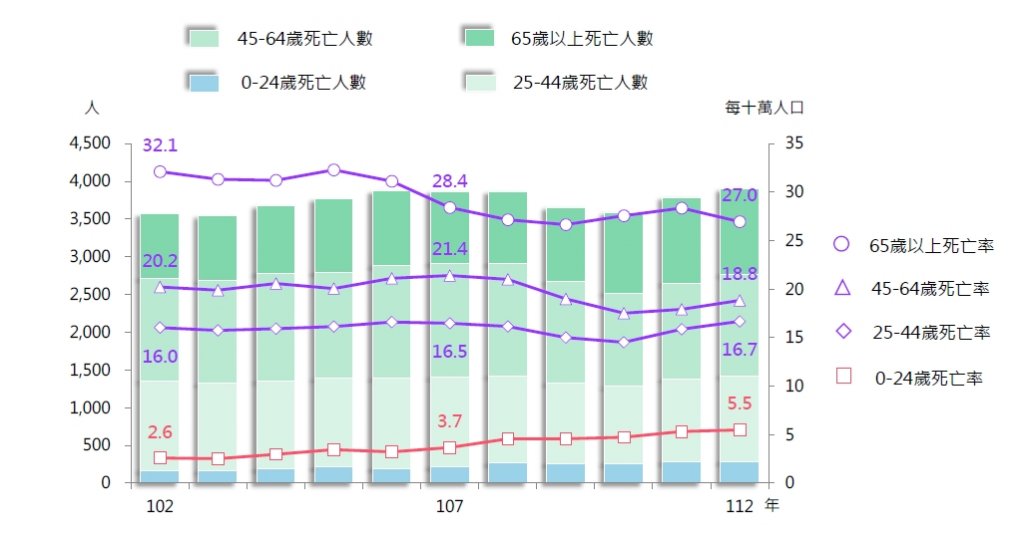

衛福部今(6/17)公布2023年最新國人十大死因,其中癌症已經連續42年位居十大死因首位,除了癌症之外,近幾年受到國人關注的青少年、中壯年心理健康,自殺死亡率依然逐年攀升,在各年齡層的自殺死亡率中,唯有65歲以上年齡層與去年(2022年)相較下降了4.9%。

0-24歲的自殺死亡率,從2018年起就一路攀升,從每十萬人口3.7人,連續六年都是往上趨勢,到了2023年已經來到每十萬人5.5人。除此之外25-64歲的青壯年人口自殺死亡率,在新冠疫情期間曾下降,2023年又回到疫情前的的水平。

15-24歲自殺死亡率仍創新高 但上升程度趨緩。衛福部提供

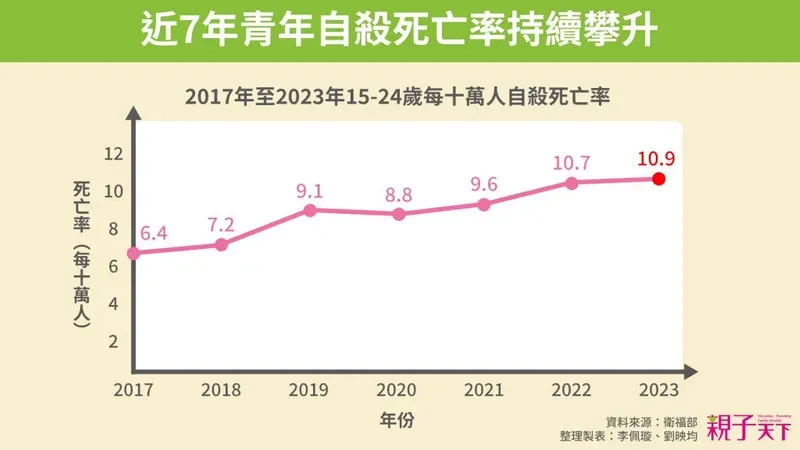

近年來15-24歲的自殺死亡率一直有逐年攀升的趨勢,2023年也創下每十萬人10.9人的歷年最高數字,對此衛福部心理健康司司長陳亮妤表示,雖然青年的自殺死亡率仍然有升高,但2023年青年的自殺率與去年(每十萬人10.7人)相較,已經出現上升程度趨緩的狀況,可能跟推動「15-30歲年輕族群的心理健康支持方案」有關。這個方案可以讓15-30歲有需要的年輕族群,在2023年8月到2024年7月之間,可預約3次免費的心理諮商服務,目前已有超過6萬4千人使用這個服務。

陳亮妤也進一步表示「15-30歲年輕族群的心理健康支持方案」原定在2024年8月結束,但看起來可能是有效果的,因此研議延長,確切的申請辦法會在今年7月公布。

2017年至2023年15-24歲每十萬人自殺死亡率創新高。資料來源:衛福部。整理製表:李佩璇、劉映均

此外,2023年在不分年齡層的自殺死亡率,發現中壯年男性自殺死亡率為每十萬人21.7,較女性11.6高,且男性是女性的1.8倍。對此陳亮妤表示,目前還無法分析確切的原因,可能跟疫情之後經濟活動恢復,以及勞動環境的壓力有關。目前心健司正在籌劃與勞動部一起推動職場心理健康計畫。

青少年為網路過曝世代 如何培養心理韌性更加重要

在2023年衛福部曾表示年輕族群自殺人口比例增加原因可能與網路使用、家庭風險、精神共病(憂鬱症、飲食疾患)有關。《親子天下》在2024年三月曾針對近一萬名小五到國九學生所做的問卷調查,發現校園不只是生生用平板,也幾乎是人人有手機,高達87%的兒少擁有自己的手機、34%學生手機離身時會焦慮,也有學生在問卷開放題中坦言:「遇到困難時,我最先向手機求救」、「生活中最大壓力來源是手機一直被媽媽沒收」。調查也發現,半數(50%)兒少在社群發文時,在意他人是否按讚、留言;39%學生就連滑手機看到朋友的發文,都會感到焦慮。(延伸閱讀:過曝世代調查:逾3成怕失敗不敢嘗試、手機離身就焦慮)

值得注意的是,年級愈高,擁有手機的比率、對手機離身的焦慮、對社群發文的焦慮就愈高,調查當時即將面臨國中教育會考的九年級生對於「手機離身」的焦慮比例高達43%,重度使用比例也是各年段中最高,每4人就有1人,每天花超過4小時使用社群媒體。

米露谷心理治療體系策略長、臨床心理師陳品皓曾指出,身處過曝世代,青少年的自我認同容易受到網路世界、人際影響,變得脆弱;家長在陪伴孩子建立自我認同的過程中,要記得「決定挫折是否巨大的關鍵,不是挑戰有多大而是意義有多大」,陪孩子找到挑戰帶來的學習與意義,自然能找到面對與減少挫折的方法。

曾任高中輔導老師的諮商心理師林上能分析,青少年自殺成因通常是複合且複雜的,不一定和身心疾病有關,也可能只是不知如何因應情緒與壓力。

台北市大直高中輔導主任吳姿瑩進一步說,台灣青少年花很多時間熟練學科、掌握考試,卻沒人教他們「當世界不如你所願時,你該如何調節?」最後因缺乏處理失落、從挫折中復原的心裡韌性,而選擇走上絕路。

社會也愈來愈複雜,人們生活環境從實體邁向虛實整合。吳姿瑩指出,網路或多或少惡化學生心理健康,尤其青少年重視自我認同,面對同儕在社群媒體上「報喜不報憂」的言論環境,更容易產生自卑心理。

不過,當孩子需要幫忙時,林上能觀察,現代家長因忙於工作或親子衝突,錯失能夠及時協助的機會。再加上現代孩子的壓力、情緒特質、價值觀、生活樣貌,都和以往不同,家長若不能嘗試理解,也很難成為孩子願意傾訴的對象。

談到緩解青少年自殺率方法,林上能疾呼:「我們有教孩子怎麼認識、辨識、因應情緒嗎?」從小在課程融入心理健康議題,已是全球趨勢,台灣也該跟上腳步。但如何融入,需要老師花時間自我精進,以及擁有足夠時數授課。目前各縣市、各校落實情況落差極大,有待更充足齊一的教學資源。(延伸閱讀:大人的心理諮商需求暴增,為何中小學的SEL是解方?)

輔導老師能夠協助接住孩子,但林上能說,學校教師、輔導老師、輔助中心的專業輔導人員、校外資源間如何合作,以及學校行政和家長間的合作,過去沒有完善機制,慶幸教育部國教署正在研議詳細辦法。雖然《學生輔導法》上路10年才做此研議,有點晚,但聊勝於無,學校端期待其成。

吳姿瑩總結,青少年自殺絕非個人問題,而是「根源於家庭,惡化於學校,最後顯現在社會上」,是一整個社會體制的事。因此,除了學校、社會持續投注資源,家庭也要重視華人社會常有的升學主義等價值觀,轉化成孩子身上的壓力,是部分青少年自殺的起因,並著手改善。

校園自殺防治 心健司推「校園自殺個案關懷流程」

針對校園自殺防治,陳亮妤表示,衛福部去(2023)年8月公告的「校園自殺個案關懷流程」,已正式在各級學校上路,目的是將學校心理健康三級預防接不住的學生,轉到醫療場域來給予幫助。

然而,校園第一線的輔導老師,似乎認為「校園自殺個案關懷流程」幫助有限,期待更細緻溝通、分攤學校現場難題等協助。

吳姿瑩表示,目前協助關懷各校處理可能自殺個案的「自殺關懷員(簡稱自關員)」人力不足,有時學校依規定在事發24小時內通報極可能自殺個案,但1到2個月後才接到自關員來電。有些自關員來電時,問的是學校有沒有把人照顧好,而非外界能給予哪些協助,難免讓校園基層主管覺得「如果我有時間和心力做好,還需要你幫忙嗎?」

自關員會給予學校橫向聯結資源,如建議自殺高風險個案轉介到醫療院所。不過,吳姿瑩說,轉介過程中,「溝通」才是最難的任務,例如不是每個家長都願意把孩子送去就醫,但這些溝通重擔都在學校肩上。她期盼自關員嘗試牽線的醫療、社政等橫向單位,也能以個案的需求為核心,彼此合作,如此更能幫助學校減壓,接住更多心靈受傷的孩子。

※珍惜生命,自殺不能解決問題,生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助,可撥生命線專線「1995」,或張老師服務專線「1980」。

您可能有興趣