【投書】如何預防孩子情緒爆炸?顛覆傳統的情緒因應策略

人際衝突事件頻頻發生,傳統的衝突處理模式適用所有孩子嗎?當孩子沒有好的口語表達能力,情緒爆炸之前也看不出任何前兆,我們能如何預防孩子情緒爆炸?現為國小教師、曾為臨床心理師的劉允寰老師為文分享自己在現場的觀察經驗,並提供另一種不同的情緒因應模式。

顛覆傳統的情緒因應策略。圖片來源:Shutterstock

只要有持續接觸新聞的人,三天兩頭應該就能看見各種人與人之間的爭吵、衝突,甚至是自傷傷人的社會新聞。

其實人與人的衝突,想必不是現在這個時代才有數量增加的趨勢,筆者認為,更可能是因為現代社會,幾乎人手一機的條件之下,衝突事件曝光的機率自然就會提升許多。加上現代社會,大家普遍開始重視人與人在互動上的品質,每個人在情緒因應上的表現,也自然成為社會大眾關注的議題之一。

在看似封閉的教育環境中,人際衝突事件也因著各種錄影舉發的行動,而得以曝光到各平台上,讓大眾有機會協助當事人們進行討論與思考。今年發生的各起衝突事件,都引起社會大眾不小的喧嘩,諸如學生上台毆打老師,或是同學之間的肢體霸凌等。

安撫、冷靜、回顧,適用所有情況嗎?

筆者身為一位具有臨床心理師證照的國小教師,對於在教育現場出現的人際衝突議題,自然是感到相當關切的。

人際衝突的事件,會牽涉到很多層面,像是個體的溝通技巧能力,邏輯思考能力,對他人的同理能力等等,而其中占有一席之地的,便莫過於「情緒因應策略」。

情緒因應策略較差的孩子,當然,出現人際衝突的機率就越高。

而,我們這些教師們,通常都是怎麼處理這些事件的呢?

當一場人際衝突事件發生後,教師們現場給予安撫,待孩子們稍微冷靜過後,教師與孩子們一同回顧事件發生的前因後果,並進行相當豐富,充滿知性與感性的討論。

如此的模式,是頗具教育意義的,也能使孩子們有機會去看見自己在這個過程中可以更好的地方,也是修復人際關係很重要的一環。

然而,這時難題就來了,特殊教育場合的教師們,一定會立刻皺眉舉手發問的吧!

「請問,我們孩子沒有口語表達能力,情緒爆炸之前也看不出任何前兆,就算每次事後我們都有一個儀式化的道歉和好,可是之後,爆炸的當下,孩子還是一樣揮拳啊!怎麼辦?」

沒錯,在特殊教育的場合中,口語能力較差,認知功能薄弱的孩子們可是一籮筐!這下,傳統的衝突處理模式,對於這些孩子們就不適用了。

另一種預防「爆炸」的情緒因應模式

於是,筆者要在這裡提供一個,適合這類型孩子們的一種情緒因應模式。

師長們,不妨設定一個固定的情緒宣洩時間給孩子們吧!

每週固定星期一與星期四,下午三點三十分到三點四十分,這短短十分鐘的時間,就當作孩子們專屬的情緒宣洩時間吧!

十分鐘?這樣就夠了嗎?

是的,暫時先這樣安排看看吧!

筆者認為,每個人心中,都有一個裝著負面情緒的罐子,當這個罐子裝了太多負面情緒時,我們會感到不舒服,如果滿溢到罐口來了,卻沒有事先將罐子給倒乾淨,會發生甚麼事呢?

就是大家所謂的「爆炸」。

認知功能較好的人,配合良好的自我覺察能力,自然會在罐子裝了一半,甚至不到一半的時候,就主動去把罐子給倒乾淨。去海邊唱歌,去棉被裡大叫。

特殊教育場域的孩子們呢?

他們沒有發展完全的認知功能,更別說覺察自己情緒的能力了,他們當然不會主動清空罐子,而是等到導火線出現,罐子剛好也滿了,就透過傷害自己,傷害別人,像火山爆發一樣將罐子裡的情緒都給爆發出來。

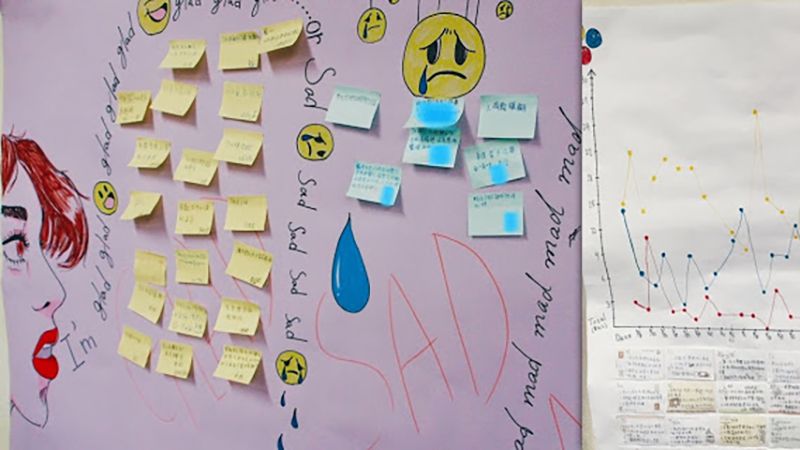

既然孩子們不會跟我們說,他最近很煩躁,我們也難以判斷甚麼事情會讓他們累積負面情緒,我們就假定他們的罐子需要被倒乾淨吧!既然如此,我們可以試試,在他們心平氣和的時候,帶著他們模擬生氣的情境,並在這個情緒宣洩時間,盡情用適當的方式來宣洩情緒,諸如,摔特定的娃娃、撕破回收區不要的廢紙等等。

這個好處是甚麼?

由於我們選在他們心平氣和之時去練習宣洩,孩子們配合的意願就會提升;透過時不時就傾倒罐子,孩子們情緒爆炸的機率自然就下降許多;萬一之後又發生會讓他們罐子快速裝滿的衝突事件時,由於平時有練習的關係,孩子們在情緒滿溢當下,做出適切的情緒宣洩的機率也會提升,而非只是做出傷害的行為。

不過,這就還得仰賴師長們引導孩子們去練習看看,才會知道效果如何了!

不妨試試吧!

您可能有興趣