AI × SEL:利己社會氛圍讓孩子們學會同理思考

在文言文課堂中可以怎麼教同理、結合SEL?吳奇老師透過 AI 與 SEL 結合的課程設計,讓學生從古人的視角反思自身情緒與行為,並發展出具體、可實踐的行動策略。課程讓學生不僅理解文學,更練習情緒管理與社會溝通能力。

AI × SEL:在文言文課堂教孩子同理思考。圖片提供:吳奇

為什麼在文言文的課堂談情緒、同理思考?

學生常問:「古人為何動不動就爆氣、emo 呢?沒事就愛寫各種自閉文呢?」

這時,我會回答:「你要想想在那個時代,沒手機、沒有 Threads,他們的作品其實就是他們的一篇篇貼文」,筆者認為情緒不是抽象名詞,而是與身分、處境、關係交織的行動選擇。

文學的學習除了理解文字,更要懂得設身處地、情緒思考,最佳的案例莫過於筆記小說〈王藍田食雞子〉的王藍田,筆者期待結合 生成式 AI 與 SEL(Social and Emotional Learning)框架,讓學生在「站到古人的位置」思考後再走回自身的生活情境,學會站在古人的角度重新審視對現代孩子們而言難以理解的行為。

我把生成式 AI 定位為課堂裡的「第三人」:它不取代人,而是成為可對話、可質疑、可被修正的思考夥伴。整體設計以 SEL 五大能力為骨架,將古文中的情緒與倫理轉換為可練習的技能:從自我覺察與管理出發,延伸到對他者的社會認知、人際互動與負責任的決策。

為了降低工具的噪音,我採取「貴精不貴多」的原則,精選少量必要工具,將心力集中在提問設計、學習單、討論節奏與回饋品質上,確保 AI 不會喧賓奪主把主導權還給學生與文本,並與課後檢查學生和 AI 的對話紀錄進行評量、討論,深入引導學生對於情緒管理的議題思考。

課程架構與學習目標

本課程面向國中八年級,課程共三節,每節約四十五至五十分鐘。

學生將以白話整理〈王藍田食雞子〉以及延伸文本的〈謝無奕責王藍田〉的情節,辨析「急躁」的成因與後果,以及「急躁」性格是否為一個人個性的全貌;在 SEL 五構面的引導下,練習以「冷靜—換位—行動」的流程回應衝突;與 AI 進行三到五輪的有效互動,評估建議的可行性並進行詳細紀錄;最後透過教師引導把古文裡的情緒應對策略引導到校園人際、家庭溝通的實際案例,並形成能複製、實踐的有效策略行動方案。

教學工具應用與開發

本次活動工具有三:

- Edcafe AI 機器人(iPad為載具):負責扮演「AI 諮商師/SEL 引導者」,教師可預先設定回應框架,並保留對話紀錄作為歷程評量依據。

(圖一)Edcafe AI 聊天機器人介面以及後台對話紀錄

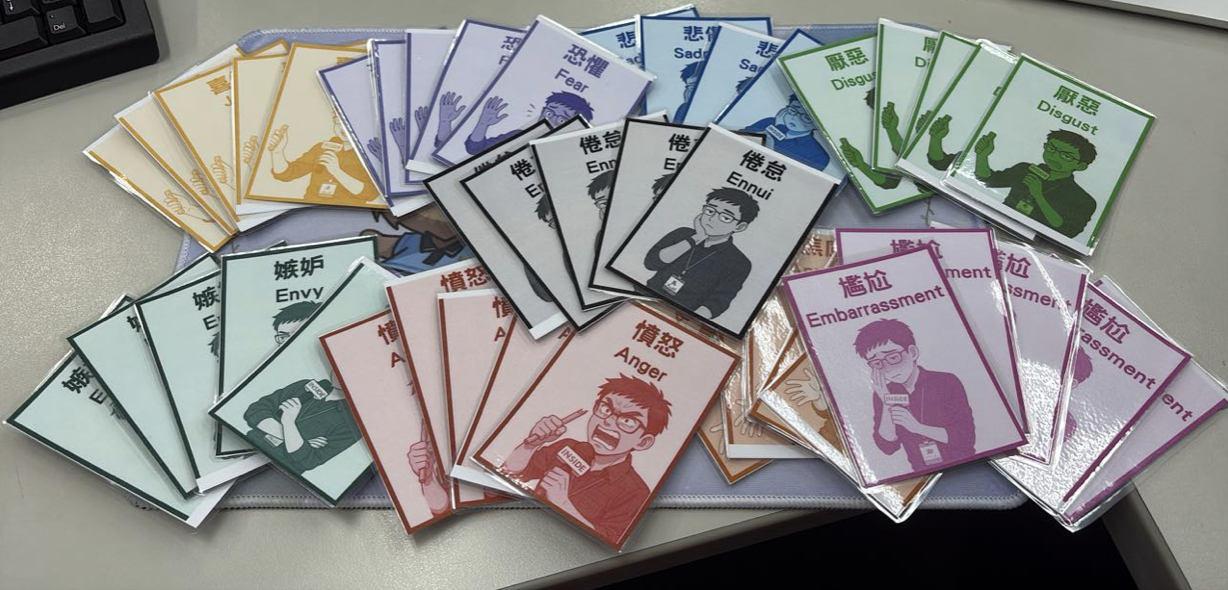

- 實體 SEL 卡牌:由教師製作卡牌,讓各組抽取情緒情境與 SEL 應對策略。

(圖二)SEL 社會情緒桌遊卡

- Vibe Coding RPG & AI:透過 Google AI Studio 製作分岔情境選擇,加強情境決策與後果的可視化,讓學生更有臨場感。

- 紙本學習單:學生仍有穩定的鷹架可依循。讓「提問—對話—反證—落地」脈絡清晰。

教學實施步驟

第一節:從日常生活切入

課程從日常生活案例切入,請學生回想最近一次「急躁」的情境並快速說明造成的影響,接著以情緒詞彙為引,請他們想像如果自己是王藍田,在難堪與旁人眼光下會浮現哪些直觀感受。

文本導讀採分段朗讀與白話轉寫,從〈王藍田食雞子〉到〈謝無奕責王藍田〉的對比脈絡,處理:「粗強」「有所容」「激怒」「羞辱」等關鍵詞,並以「事件—情緒—想法—行動—後果」的流程圖透過視覺化簡報呈現。

小組討論則聚焦於「轉折點」的尋找:在不摔雞子的前提下,古人有哪些合宜而不失禮的選擇?最後,各組擬定要向 AI 提問的兩個情境化問題,清楚標出限制條件與預期輸出,為下一節的對話做足準備。

第二節:分組討論並留下思考紀錄

第二節先設定人設與對話規則並完成小組分組準備,引導學生透過 iPad 開啟「AI 諮商師/SEL 引導者」情境對話。每一組必須完成至少三到五輪的互動,並於每一輪留下「我方觀點—AI 建議—佐證與疑點」的紀錄。

分工上,提問者專注於情境鋪陳,紀錄者整理關鍵語句與證據,挑戰者負責找出建議的盲點,時間管理與發表者維持事件節奏與統整重點。AI 站在諮詢專家的角度和學生進行討論並給出可行的改進方案,同時辨識其中的理想化、忽略脈絡或缺乏可操作細節之處,並透過追問把討論過程完善以填寫鷹架學習單的「王藍田/謝無奕的諮商紀錄表」,教師則負責引導學生回顧、總結省思。

第三節:情緒卡牌×Vibe Coding

第三節以桌遊熱身,讓學生抽取「情緒情境與解方」卡牌,先以「五秒呼吸—情緒命名—換位假設」走一輪,確立進入情境的節奏。其後進入以 Vibe Coding 製作的節點劇情,在每一次的答題過程中,都有對應的得分,進行團體競賽活動。

全班在最後一段時間進行共評、討論,挑選最有說服力的路徑並指出其同時適用於古人處境與現代校園類似情境的處理策略。

(圖三)透過Google AI Studio進行Vibe Coding開發出〈古鏡心譚〉遊戲

評量與回饋

評量以歷程為核心,首先透過鷹架學習單審查學生對文本的理解是否能透過詞語釋義的掌握;再看與 AI 的互動如何呈現提問品質、追問深度與修正能力;口頭發表與同儕回饋則檢視學生能否清楚論證並回應質疑,對於學生和 AI 共同討論的行動方案好壞不在於語氣多正向,而在於是否具體、可行、可驗證,且能對應自身真實情境。並要求他們以三步驟話術實作「冷靜—換位—修復」,把抽象的同理轉化為可說出口、能被檢核的語句。

透過課程發現原本羞怯的學生因分組角色責任與遊戲規則而被賦權,沉默者也能進入討論並有效參與。學生與 AI 的關係從「索取答案」轉為「與可協商夥伴對話」,多數小組能主動要求 AI 具體化步驟、調整立場,並回到文本與脈絡再次驗證。

省思:AI 重新找到古文的實際價值

這套課的重點不是讓 AI 更像人,而是讓人更懂人,讓AI做到教師分身乏術的個別引導。時間管理上,第二節容易因互動熱絡而超時,因此採取「三輪封頂」與「每輪五分鐘」的節奏,並把最後的時間保留給互審與統整。

在提問素養上,學生問題的下限往往決定 AI 回覆的上限,因此我先以題型庫引導他們把情境、限制與預期輸出說清楚。為了避免建議僅停留於「願景」,我常要求每組提出至少一條「AI 建議失敗」的情境,據此調整條件與替代策略。

最後也是最重要的提醒是倫理:AI 不是朋友,也不進行心理治療,在課堂討論中,「羞恥」往往是第一個被點名的感受。

延伸推薦|AI 素養為何重要?培養學生 AI 素養的 4 方法

王藍田的「面前失態」讓學生直覺想到「被看低」,但是面對謝無奕能容忍,讓孩子看到王藍田的另一面,深入而論,「面子」在古代是重要的華人價值觀,王藍田雖然性格暴躁卻能容忍他人,讓孩子省思 SEL 策略更讓孩子們了解,不能因為片面訊息而留下不必要的刻板印象,而實際運課上也會遇到 AI 的失誤。

當 AI 給出過度理想化的建議,致使實行難度過高,這時候就是教師介入的時機點,教師應該隨時關注學生跟 AI 的互動狀態,如:一旦情況涉及死循環的辯論迴圈時,教師應該適時介入引導。

這門課以 SEL 五構面統整設計,以歷史同理的方法,要求學生在證據與情境裡理解古人,避免以今論古的偏差;以諮商者進行視角轉換、RPG 分岔情境提升同理與決策品質,最終把 AI 定位為「能共同討論」的夥伴,促使學生發展批判追問與情境校準的能力。

AI 提供語言與情境的模擬器,但決定一堂課是否可貴的,仍是我們願不願帶孩子走一小段路——從情緒的邊緣,回到彼此心裡。筆者也期許學生能在古人的處境裡練習看見他人的不同立場,也更能在生活裡看見自己,將模擬的社會情緒策略實際落實在生活中。

特別感謝:全程參與課程之私立大華高級中學 二年禮班 同學,本課程亦投稿於品學堂舉辦之 2025 教育極星獎 國中組

您可能有興趣