教室裡的α世代觀察:老師眼中的6個學習新現象

現在的學生越來越難專心,讓多數老師都很有共鳴。數位浪潮下長大的α世代,學習節奏、專注力與互動方式都與以往不同。身為老師,在教室裡除了教學,更在觀察一場學習模式的演化。宜蓉老師歸納了6個典型的學習新現象,讓我們重新思考,教與學該如何在這世代同行。

從專注力、互動到思考方式,α世代的學習樣貌正在改寫教室裡的節奏。圖:shutterstock

本文重點摘要

在古時候(不是清光緒年間,是約二、三十年前),我們老師走進教室的那一瞬間,是頗有儀式感的。班長:起立、敬禮、坐下─「老師好」(全班合聲)。雖然教室的設備較為簡樸:一個只有粉筆、黑板的世界,學生眼神似乎也相對專注凝鍊。

現代的教室風景則充滿後現代的氣息。

現在教室走進去大概是這樣的:上課鐘聲響完,部分孩子像是剛從異次元傳送回來、尋找重生點的遊客,東晃西晃、悠悠轉轉的走回座位;有一些孩子雖然早已坐在原位,卻散發出飄渺空蕩的眼神,彷彿剛從哪個道場結束修行,尚未回歸紅塵人間;還有一兩個孩子會稍晚進到教室,手上通常拿著零食,他們大多有著民以食為天的從容,問心無愧的宣告他們剛從福利社回來。

好不容易,等到全班都坐在位置上,我終於可以開始上課了。「請同學打開課本XX頁。」這時候,我又會看到有三、五個同學開始翻找抽屜、或是直接起身衝到教室邊的置物櫃搜尋課本。奇怪耶!AI都已經進化到可以自動生成一堆有的沒的。但是,一上課,學生就得把課本拿出來準備好放在桌面上這件事,似乎永遠也無法自動化耶?!

我想我也不是懷舊,我只是再次想到那句「一代不同一代」。每個世代真的都有每個世代的樣子,獨一無二,無可取代。就像寶可夢有不同世代那樣。例如:第一世代是經典不敗款,第七世代的寶可夢則更有鮮明獨特的個性。

作為一個教室裡的人類學家,長期以來的田野觀察讓我在數位原生世代蒐集到一些新的進化特徵。關於學生們在現代教育生態系裡演化出的特殊技能,大概是這樣的:

1. 招式:堅石腦殼;自帶屬性:左耳進右耳出。

我懷疑現代學生們的聽覺系統有選擇性過濾機制,總能遮蔽老師們的反覆叮嚀,卻又能精準捕捉到三排外同學們的耳語。而且,當老師重複相同指令時,其遮蔽效果會強化擴大。老師:「把桌上不屬於這節課的東西收起來。」大概一節課講了三、四遍、一學期講了數百遍,永遠都還是會有些同學上起課時,桌上永遠會存在一些不該出現的物品。

2. 招式:無人之境;自帶屬性:無入而不自得。

現在好像越來越容易在班上遇到完全活在自己世界的學生,像我就遇過坐在講桌前正中央的老師第一排。上起課來卻完全的投入在自己的塗鴉宇宙,我的講課內容僅僅是他環境背景裡的白噪音,我為他的心流感到讚嘆,卻也不得不適時提醒。然而,這位藝術家則賞賜了我打擾他創作的白眼,真是不好意思哦。

3. 招式:視線迴避;自帶屬性:瞬間低頭

現代學生的眼神似乎越來越無法與真人對視。尤其當老師試圖與他們進行一對一溝通時,這個招式就會被立刻觸發:眼神迅速躲閃、脖子立刻扭開。然而,當投影幕、無聲廣播秀出圖片或影片時,他們又會立刻切換成凝視魔人模式。他們的視覺神經似乎只對非人類發出的光線保持專注。作為一個人類的我到底算什麼…嗚嗚嗚!

4. 招式:邏輯跳躍;自帶屬性:莫名自信

現代學生們似乎擁有將任何不相關的話題創造出不可思議連結的能力,會反射性地、無差別地噴發出各種古怪的回應。偏偏他們回答時又極具自信,語氣鏗鏘有力,但說出來的內容經常讓人懷疑:人類的大腦為什麼會比 AI 更加一本正經地胡說八道?

而老師的進度往往必須在這些奇思妙想的回答中,不斷拉回、抽身,保持冷靜,絕不能被牽著走,才能保持在自己上課的節奏中緩步前進。

5. 招式:解碼困難;自帶屬性:聲音可以文字不行

現代學生對於聲音的反應相對靈敏,我上課問問題的時候,大多反應踴躍。比起古代課堂的沉默是金,現代青少年更勇於回答,彷彿對於知識內容十分熟悉。但神奇的是,當他們回到紙本文字時,就開始出現解碼失敗的現象。試題上的無情作答,彷彿剛剛的熱情回答,都只是老師的南柯一夢。

6. 招式:人格切換;自帶屬性:E人I人無縫轉生

在網路社群,例如班群中,有些學生就是個活網仔,能頻繁發出訊息,還搭配可愛的表情符號,顯然一個大E人!但在真實的教室,他們卻容易陷入對話僵直的狀態,投胎轉生為極致的內向者。

這些進化的特徵總是其有來自。

被短影音重塑的學習腦:專注力、理解力與自信的錯覺

我們都知道答案!這就是一個從小生長在社群媒體、短影音的世代。這一代的孩子往往花在螢幕前的時間遠遠超過跟人類面對面說話的時間。

因此,學生的大腦從小就習慣每10-15秒就切換一個reel/short的節奏。然而,當他們進到課室中。老師卻得在講台上連續講解40-45分鐘,對學生來說這就好像要求一個習慣短跑百米衝刺的運動員,忽然必須被迫參加極地馬拉松,認知模式差異過大,於是他們上課就當機了。

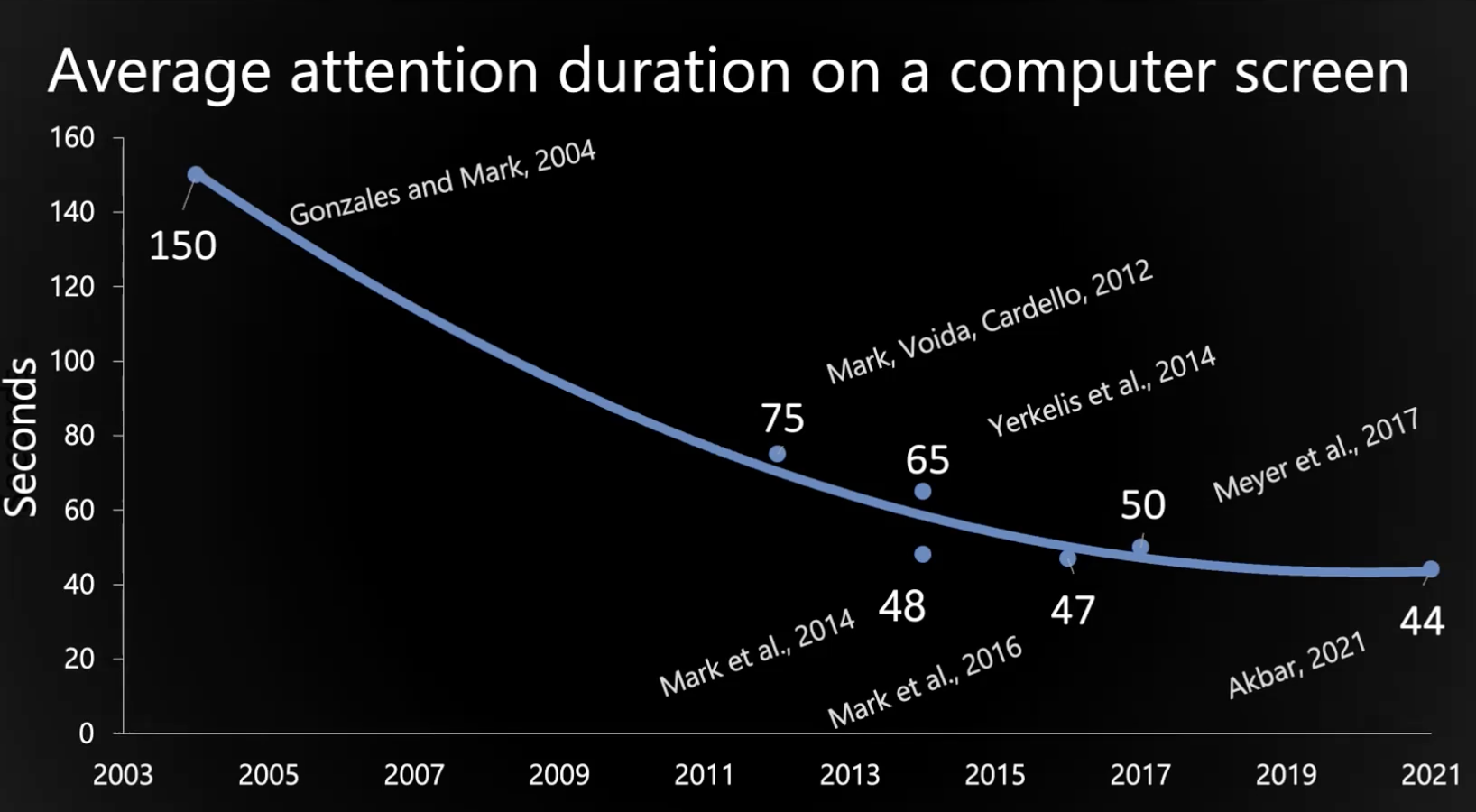

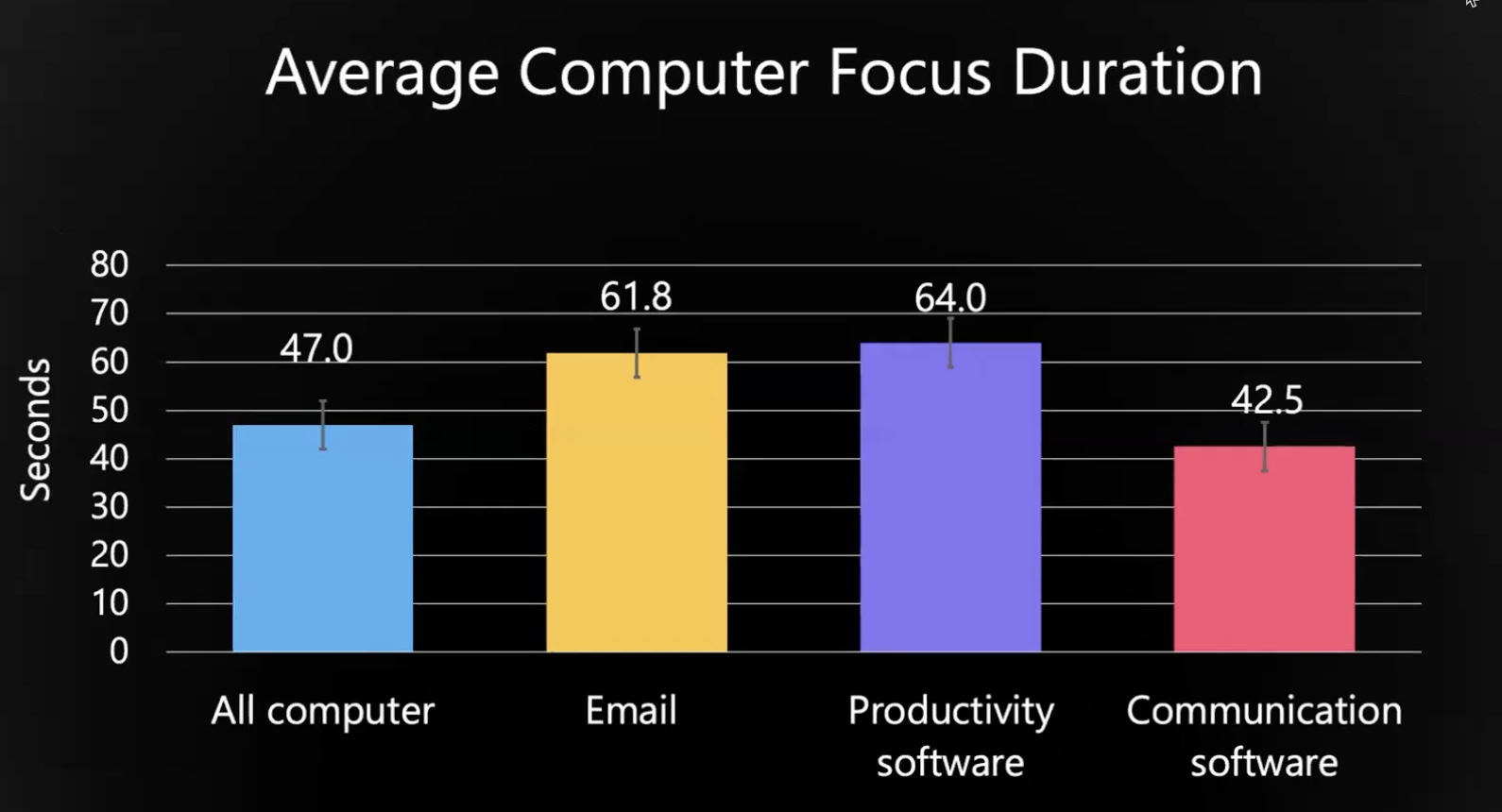

加州大學爾灣分校資訊學教授葛洛莉亞‧馬克博士(Dr. Gloria Mark)的研究便顯示,人們在螢幕上的平均注意力持續時間從2004年到2023年下降了103秒。如今,人們在任何螢幕上的平均注意力持續時間僅為47秒。(註1) 也就是說人們頻繁投入使用3C的結果,使得人類的專注力持續下滑,導致我們越來越不耐煩。

歷年人們在電腦螢幕上的平均注意力持續時間。圖:截自 YouTube「ESDiT Attention Economy」線上研討會

人們在電腦上的平均注意力持續時間。圖:截自 YouTube「ESDiT Attention Economy」線上研討會

而這種注意力的碎片化同時正在損害人們的閱讀理解能力。Fitzsimmons et al.(2020)的實驗發現,當參與者閱讀靜態的資料,理解問題的答對率始終很高。其中,深度閱讀理解的準確度高達91%。但是當參與者在類似網路的環境中自由點擊、搜尋資訊。在這個開放的環境中,參與者的閱讀理解準確度卻下降到62%。(註2)這個實驗結果透露出一個矛盾現象:我們自以為在網路上自由探索,實際上卻被無窮無盡的通知和演算法推薦的資訊所淹沒。排山倒海的內容讓大量資訊只是短暫停留在大腦淺層,難以轉化為深度的思考。

而這樣的變化,不只影響學習,更衝擊著真實世界的社交能力。人類的社交技能皆來自於現實生活的參與:眼神接觸、肢體解讀、察言觀色……每項技能都需要時間投入與反覆練習。

但是,若小孩的長大過程中花了過多時間專注於螢幕時,他們便錯過了這些社交技能關鍵的養成時刻。所以學生無法好好的看著我說話。於是這句話「來,你看著我的眼睛說」只能是歌詞,卻無法以行動實踐。

他們也因此習慣隱藏在一個社群帳號的後面,畢竟線上發發廢文,就有好多同溫層按讚響應,流量讓他們充滿自信。可是回到現實教室裡面,同學在觀察你、老師在看著你,一舉一動都沒有編輯和刪除功能。頓時讓人不知所措,就不如不要做任何動作。

1.Mark, G. (2023). Attention span: A groundbreaking way to restore balance, happiness and productivity. Hanover Square Press.

2.Fitzsimmons G, Jayes LT, Weal MJ, Drieghe D. The impact of skim reading and navigation when reading hyperlinks on the web. PLoS One. 2020 Sep 17;15(9):e0239134. doi: 10.1371/journal.pone.0239134. PMID: 32941471; PMCID: PMC7497986.

此外,現在網路上還充斥各種短影音教學影片,例如:三招教你學會做筆記、十分鐘帶你環遊世界、20秒讓你改變一生這種誇大的影片、或是快速AI生成的資訊。

這些數位資源,都可能讓使用者更有信心對於複雜主題發表言論,即使他們就只學會了三招、十分鐘、看了二十秒的影片,遠非全面。但是這種由社群、AI工具收穫的虛假掌握感,讓個人難以深刻認識到自己的知識缺口還有多大。導致數位原生代們經常在不知不覺中養成邏輯跳躍的大腦思考模式,並且對自己的見解有著莫名其妙的自信。

畢竟他們經常在網路上看到的成功模式就是:越有自信的聲音越多人按讚,而不是越有內容越多人認同。所以,凡是能夠引起注意力、群眾反應的,都值得嘗試。有的學生便因此在上課期間躍躍欲試,講出不知道讓我該笑、該哭、該氣的回應。

那該怎麼辦啊?現代的老師要怎麼教呢?

我是覺得我們不必成為在講台上奮力對抗時代洪流的孤勇者。畢竟每個世代都有自己的道館要挑戰。

有時候,我會試著調整一下自己,將困難的知識轉化成迷因梗圖進行傳遞。也努力讓自己的課堂增加更多節奏的頓點,而不再是講好講滿45分鐘。又或是當他們活在自己世界時,我也會嘗試偶爾走進去看看,而不是選擇硬要把他們拉出來。

但是,我明白我跟現代的學生,確實已經屬於完全不同的世代了。因此,我也無須過度討好。教室,本來就是一個繽紛的生態系,生活著各式各樣的人們。每一節課都是一場相遇,師生們永遠都是各自帶著自己的不完美,來到這個空間裡學習如何共處、共存。

進化是屬於自己的事,他們有他們的課題,我們有我們的考驗。說到底,在這個時代當老師,不只是老師想方設法把學生教會,而是在過程中我們也必須學著接納、理解這就是新世代的樣子。

您可能有興趣