我的SEL教室日常:和青少年一起鍛鍊情緒覺察與表達

當情緒教育不再只是課程,而是融入每天的教室互動,SEL就成為陪伴青少年成長的力量。多數青少年表達情緒十分困難,常以冷酷、沉默或髒話作為防衛。從班會的對話到各科的教學,老師與學生一起練習覺察、表達與理解,讓情緒不再是麻煩,而是連結的契機。本文記錄教師在班級中實踐SEL的真實日常,分享教育的溫度與改變。

每天一點SEL,班級和學生慢慢變不一樣。圖:仇德真老師提供

文/新北市坪林實中 仇德真

「社會情緒學習」(下文簡稱 SEL)為時下最熱門的教育議題,而我任教的學校因誠致教育基金會多年前的積極推廣,因此有幸自 111 學年度得以以導師的身分邊做邊學。帶完一屆後,也從中看見學生寶貴的改變。

一、 友善家園課、情緒詞:創造師生共同語言

SEL 的第一步是「自我覺察」,但對多數青少年而言,表達情緒十分困難。一來這對他們而言是「不帥」的行為,冷酷詼諧才是自我的展現;二來學生的詞彙量不足,除了「爽和不爽」,難以用其他詞彙細膩傳達自身狀態,髒話或沉默常成了非正向情緒的代名詞。

我們學校運用了每週兩節的友善家園課,透過一學期的時間,專注於認識情緒。我這一屆的課程借助於得勝者教育協會的情緒管理教材。從認識大量情緒詞開始,並連結學生自身經驗。當情緒表達成為課程的一部分,「說說自己怎麼了」便成較客觀的練習,而非尷尬地自我揭露。有了豐富的詞彙後,便能進一步討論面對情緒的姿態、停下來原則、我訊息……等各樣情緒表達方式和互動技巧,逐步練習 SEL 中的「自我管理」、「社會覺察」、「人際技巧」。

尚未到坪林任教時,我也會透過「情緒日記」幫助學生表達。但完整的課程讓全班有共同的先備知識,師生對話因此有了共同語言,使後續陪伴學生更為順暢。若導師沒有相關課程,可以運用班會時間先讓學生對情緒覺察有基本認知,作為日後談話的鷹架。

二、 用情緒日記與我訊息:表達情緒不尷尬

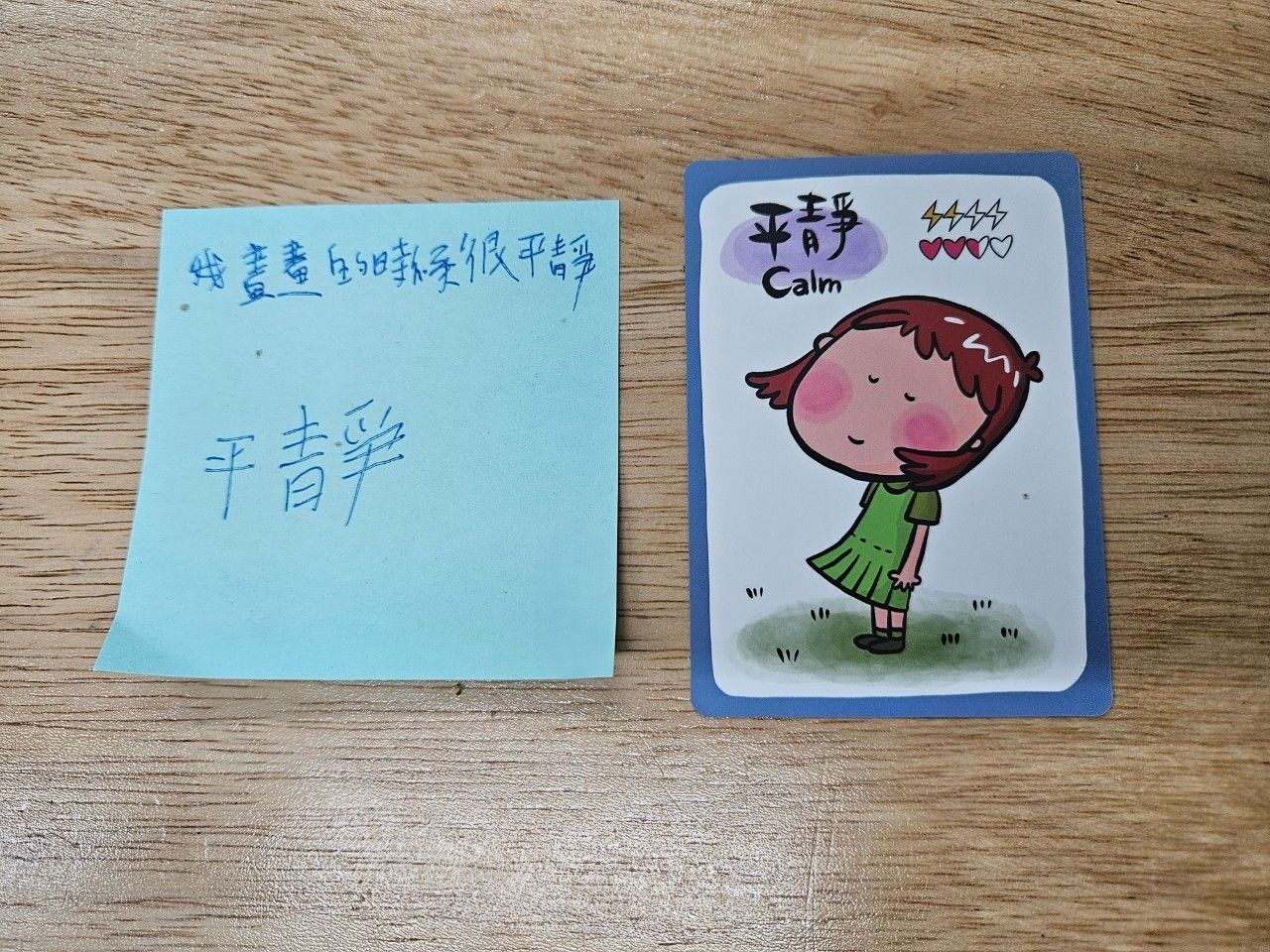

SEL 是可以培養的「能力」,而能力的精熟來自反覆練習與不同情境的運用。其中,「小日記」便是陪伴孩子覺察群己的利器。幾乎每週五我都會出情緒日記,請學生從已張貼於聯絡本的情緒卡中,各選至少一項正向與非正向情緒並說明原因。

開學第一天我會讓學生知道:日記是他和我的私密空間,繳交時不需打開,若有不便讓父母知道的事情,也可以寫在便利貼上。透過日記能驚喜地發現,平時不太願意表露內心的孩子,在日記中往往真摯書寫。透過每週情緒回顧,學生不單反覆覺察自我與群體,老師更能從中了解孩子冰山下的感受,當孩子出現出格行為時,更可能理解背後情緒。

此外,奠基於情緒課的內容,當學生出現偏差行為時,便能從覺察開始,幫助他找回理智線。例如當學生情緒高張時,便會提醒:「我們學過,憤怒時會出現生理、想法、行為、心情等反應,你現在身體的感受是什麼?」學生常因此轉移注意力,情緒多能隨之緩和。處理人際衝突時,我會請學生用「我訊息」分享感受與想法,幫助他跳脫爭權的泥淖,而提升人際技巧。

除了衝突的處理,情緒教育也融入各科與教室,例如:教室張貼情緒詞,國文課分析文中情緒、美術課透過動物畫出自我,又或者將覺察導入各議題思考,都幫助學生一再將友善家園課學到的技巧,從認知轉化為行動。

帶學生辨識情緒並練習與自身經驗連結。圖:仇德真老師提供

三、 班會「圍圈」設計大量對話:一起讓事情變得更好

SEL 的鍛鍊須大量時間與對話,但非常有價值。首先是公開的對話,也就是「班會」。我在班會最常說的一句話是:「我們一起讓事情變得更好。」這正呼應 SEL 的「負責任的決策」。班上常有許多瑣碎的衝突,舉凡教室玩球打到人、洗碗精用罄、午休喧鬧、鋁箔包回收未洗乾淨……。若由老師一一規定,學生便失去了尋找解方、幫助團隊共好的能力。受益於《跟阿德勒學正向教養:教師篇》和 SEL 觀念,我把日常細瑣的班級爭執留待班會討論。

討論的一開始,會先讓學生圍圈並輪流分享對於該事件的情緒、想法,由於情緒覺察已成日常,同學便能自在地分享。若氣氛緊繃,我會先分享示範,當學生看見老師坦然地述說感受時,便能更放心地表達。同時,我會反覆提醒學生運用「我訊息」表達,及「一起讓事情變得更好」的班會目的,避免淪為批鬥大會。我發現透過班級的公開對話,有些問題即使沒有討論出明確對策,也因公開對話而慢慢消失了。

圍圈分享是班級的日常,創造大量對話。圖:仇德真老師提供

而私下和學生個別談話,更是鍛鍊 SEL 的關鍵。我通常會先拿出情緒列表,讓學生選擇當下感受,再追問背後原因,常能從中發現問題的癥結點。當情緒被梳理,建設性的談話便能展開,學生也更能做出負責任的決定。

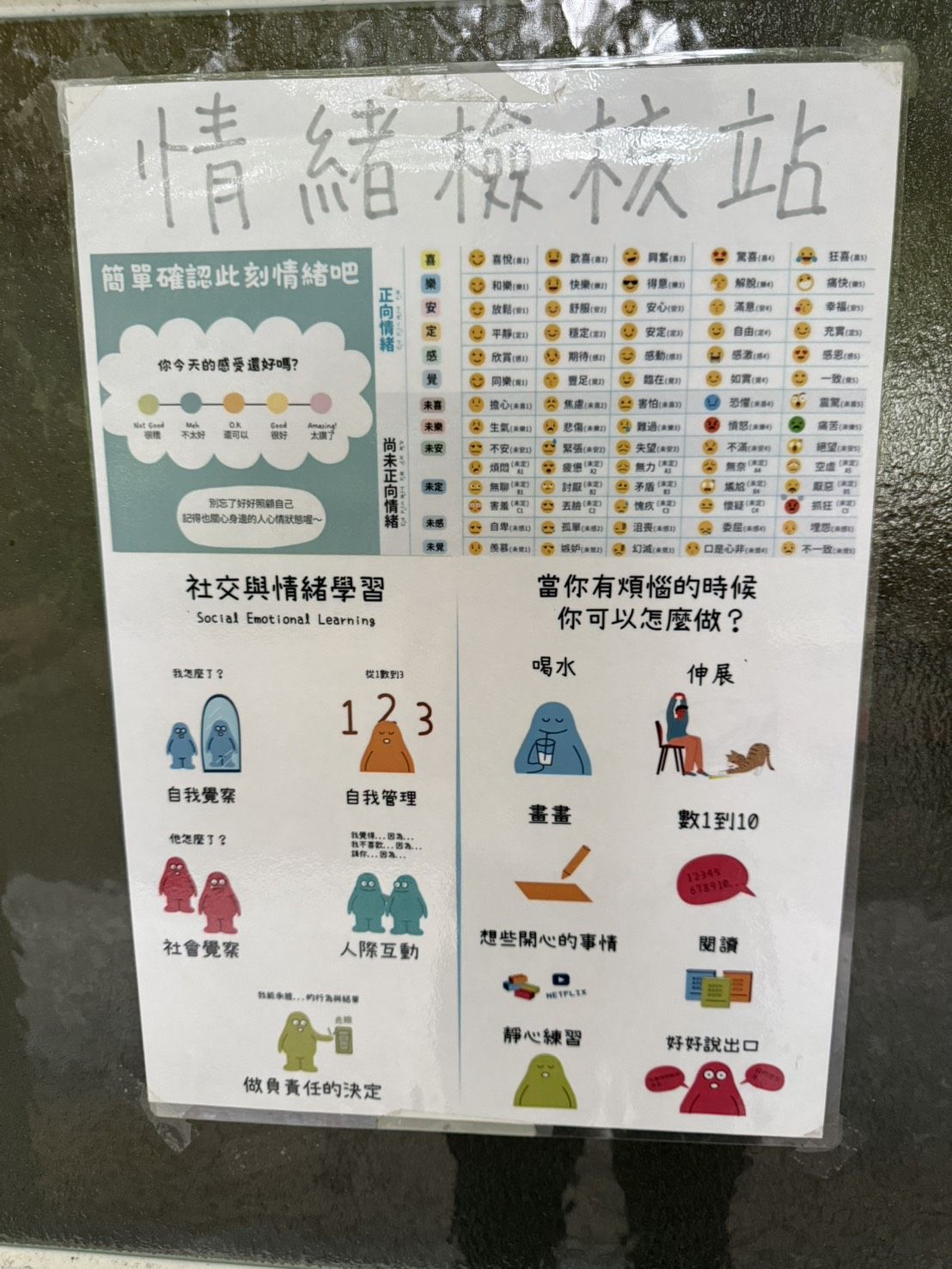

將情緒檢核站海報貼在教室門口,讓概念可視化。圖:仇德真老師提供

四、 教師的陪伴心法:陪伴的路不完美,靜待花開

上述內容很美好,雖句句真實,但絕非一帆風順,刻刻優雅。班會結束,衝突仍會發生;談話結束,學生仍會再犯;對話過程,緘默或堅持己見仍會出現。但走過三年,驀然回首,學生真的成長了好多!

八年級一整年,我和一位學生關係較緊繃。談話時,學生不是以沉默回應,就是表露不耐。但神奇的是,在日記中他很願意書寫自身情緒與原因,我便用大量文字在每天札記中關心他。緊繃的關係持續到下學期,有次在小組活動提醒他不當行為時,先得到了一句髒話問候。我走到他身邊詢問:

「你說這句話是因為生氣?難過?還是其他心情?」

本以為這場對話又會無聲收場,沒想到他默默說了句:「生氣。」

「那你是對我生氣?還是對自己生氣?還是剛剛小組發生什麼事情?」

「自己。」

後續的一問一答中,釐清他因過程中的挫折,而有不當行為。釐清後,我也表明:可以有情緒,但不能因此出言不遜。那段對話,讓我充滿了驚喜──原以為打不開的門忽地打開,過去兩年的覺察練習並沒有白費。SEL 的鍛鍊不是放任不當行為,相反地,是為了幫助他做出負責任的選擇。先安頓情緒,行為才有機會被更好的處理。

以下三句話,是我在陪伴青少年鍛鍊 SEL 的路上,感到無力時會告訴自己的話:

「他大腦還沒長好。」

青少年的前額葉尚未發育完全,他的情緒來自不成熟的腦袋,而我正在陪伴他的大腦慢慢長成。

「我們在和他的環境與習慣拔河。」

有些孩子的家庭本就不擅長好好表達情緒,加上網路上的抱怨、噬血文化,SEL 的表達方式和他的環境大相逕庭。要跳脫固有的習慣,需要身旁大量的示範,自然費力而極其耗時。

「我可以有情緒,邊做邊調整的我已經很棒了!」

唯有老師把心情安頓好了,才有心力陪伴青少年安頓躁動的心。感到挫折時,我會和同事或家人分享、尋求其他老師協助,或回家邊禱告邊好好哭一場,第二天再重新開始。

在陪伴青少年鍛鍊 SEL 的路上,我仍在學習。我想,每位學生的生命都獨一無二,陪伴孩子鍛鍊 SEL 的方式與過程必然充滿彈性與變化。無論如何,甚願 SEL 不要淪為增加教師負擔的 KPI,而是用時間慢慢陪伴親師生好好待己待人,讓社會更幸福的方式之一。

您可能有興趣