孩子的情緒課——看見與陪伴:與情緒相遇、相育、相癒

在孩子的成長過程中,情緒是真實卻常被忽略的力量。「怪獸找一找」課程中,每一種情緒都是住在心裡的小怪獸,需要被看見與理解。課程設計三個環節:在遊戲中與情緒相遇;在故事討論裡相育;在創作分享中相癒。讓孩子學會看見情緒、理解情緒,找到溫柔照顧自己的方法。

每個孩子都能在情緒裡找到溫柔照顧自己的方法。圖片提供:怪獸心球

在怪獸心球裡,孩子們說:

「老師,我生氣的時候,肩膀會變硬硬的!」

「我難過的時候,不想講話。」

「我開心的時候,肚子裡會有好多氣泡跑來跑去。」

我們在「怪獸找一找」的課程中,發現孩子們在遊戲、繪本故事裡,真誠坦率的分享自己對情感的想像與反應。

課程中有一個重要的概念:情緒不是壞東西,而是一種需要被看見與理解的訊號。

我們常對孩子說:「每一種情緒,都是一隻住在心裡的小怪獸。」當孩子學會與這些小怪獸相處,他們就能慢慢學會認識自己、理解他人,甚至在未來的人生裡,找到照顧自己的方法。

為了幫助孩子踏上這段「與情緒怪獸相遇、相癒、相育」(註)的旅程,我們設計在遊戲、故事與創作中,把每堂課程歷程分為三個環節:

- 自我探索──相遇,透過遊戲與觀察,培養孩子覺察與表達情緒的能力。

- 自我選擇──相育,透過繪本與討論,引導孩子思考處理情緒的方法。

- 自我照顧──相癒,透過創作與分享,陪伴孩子養成自我照顧的能力。

自我探索──相遇

「咚──咚──咚──」鼓聲落下,開啟活動序幕。孩子們跟著節奏,他們像小馬奔跑,又像小烏龜一樣慢吞吞。鼓聲一停,孩子們立刻定住,有的僵在半空、有的忍不住笑出聲。

這個簡單的遊戲,其實在提醒:情緒就像鼓聲一樣,有快有慢,有強有弱,而我們的身體能幫助我們感受它。

在「情緒表情貼紙」的牆前,有人選擇皺著眉的「生氣」貼紙,說:「弟弟不借我玩具!」;有人挑著哭泣的「難過」貼紙,小聲的說:「我好想媽媽。」;還有人指著咧嘴大笑的「開心」貼紙,興奮地跳起來:「因為今天可以跟大家一起!」 。

表情,就像一面鏡子,讓孩子能對號入座,把心裡的小怪獸叫出來。

老師還會追問:「那你難過的時候,身體有什麼感覺?」孩子回答:「眼睛會熱熱的,好像要掉眼淚。」另一個孩子說:「我生氣時,拳頭會變硬!」原本抽象的情緒,開始有了身體的線索。

「我們來用繩子做出情緒的形狀吧!」

孩子們立刻聚在一起,雙手緊握繩子。生氣時,孩子們把繩子拉得尖尖緊緊:「像三角形,會刺人!」 難過時,繩子垂成水滴狀,彷彿一顆眼淚落下。而當大家一起拉成大圓圈時,教室裡充滿笑聲,那是快樂的形狀。(延伸閱讀:教孩子戰勝情緒怪獸!台灣KIST學校:與孩子情緒同在,SEL 是孩子養成品格的催化劑 )

這就是「自我探索」的力量。

孩子們不需要立刻解決問題,而是先與情緒「相遇」,陪他們先學會「看見」——看見情緒的表情、身體的訊號、形狀的隱喻。因為每一種情緒,都是一隻小怪獸。

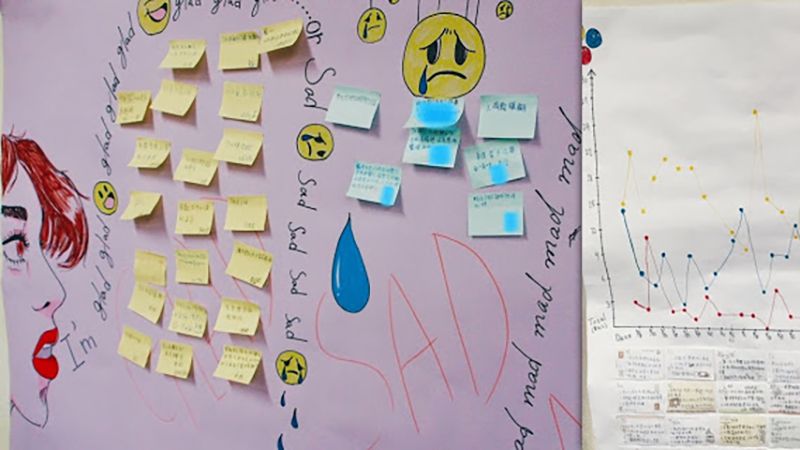

當孩子願意看見、願意表達,那麼情緒就不再可怕,而是能被理解、被陪伴的朋友。(延伸閱讀:情緒布告欄再進化:善用情緒便利貼說出內心話 )

陪伴孩子看見情緒的表情、身體的訊號、形狀的隱喻。圖片提供:怪獸心球

自我選擇──相育

「怪獸找一找」 透過繪本,與孩子們進入深刻的討論,探討情緒的多樣性,以及回到自己的感受與選擇。

在法國繪本《黑先生》中,黑先生因為喜好和大家期待的不同,所以東西被丟掉了。孩子們起初注意到他的害怕與失落,有人提出:「那些鄰居是不是因為忌妒才丟掉他的東西?」這句話像火花一樣,讓討論熱鬧了起來。

「忌妒就是羨慕別人有自己沒有的東西,但又想要!」

「也可能是生氣,因為覺得別人比自己好。」

「我覺得是害怕,怕別人和自己不一樣。」

原本看似簡單的「忌妒」,被孩子們層層拆開,裡面藏著羨慕、生氣、害怕、失望……大家七嘴八舌地說著,卻也越來越認真。他們發現情緒並不是單一的,而是很多感覺交織在一起。這樣的發現,讓故事不再只是黑先生的,而是屬於每個孩子的心情地圖。

繪本討論,就像一場場小小的冒險。孩子們跟著角色跌倒、哭泣、忌妒、生氣,再慢慢找到站起來的方法。

老師不會告訴他們「應該怎麼做」,而是讓孩子們自己說說看、嘗試、想像、聆聽。有人選擇躲起來、有人選擇表達、有人選擇用小秘方安撫自己。這些看似不同的答案,都是孩子在學習「我可以怎麼做」的證明。

自我選擇的核心,不是要求孩子永遠做「正確的選擇」,而是讓他們知道:「我有好多種選擇,我可以試試看。」當孩子知道自己是可以有方法、有自由的去面對情緒時,他們就不再被情緒牽著走,而能慢慢成為情緒的主人。

透過繪本討論,孩子們發現:我有好多種選擇,我可以試試看。圖片提供:怪獸心球

自我照顧──相癒

「怪獸找一找」課程的最後是創作,是一場和自己心情的對話。

當孩子把課堂中討論到的情緒,用雙手慢慢做出來時,那些無形的感覺就變成一隻隻小怪獸,可以看見、可以觸摸,甚至能成為小小的情緒守護者。

有孩子用黏土做了一隻嘴巴張得大大的怪獸,說:「這是我生氣的時候,它會幫我大叫。」有人做了一隻長長的怪獸,代表難過時想縮在角落的自己。還有孩子在怪獸肚子裡做了口袋,輕聲說:「它可以幫我保存秘密」。

自我照顧的核心,不只是需要處理情緒,同時還需要讓孩子們知道:當心情來臨時,我有方法,也有力量陪伴自己,有療癒自己的能力。當孩子相信這一點,他們就不再害怕情緒,而是能與情緒做朋友,慢慢成為自己最好的依靠。

當心情來臨時,我有方法,我能創作,也有力量陪伴自己,有療癒自己的能力。圖片提供:怪獸心球

從相遇、相育到相癒,讓自己有面對情緒的能力

在「怪獸找一找」課程裡,孩子們經歷了三段旅程。與情緒相遇,探索身體訊號,看見情緒的顏色與形狀。與情緒相育,發現情緒沒有對錯,卻有好多方法可以選擇。與情緒相癒,學會把情緒轉化為小怪獸,並給自己一份安心。

每一次課程,都是一段練習的旅程,不求孩子成為完美的人,而是讓他們學會:在情緒裡,依然能溫柔地照顧自己。而當大人開始願意蹲下來,聽見孩子心裡的小怪獸聲音時,其實也在學習擁抱自己的情緒,開始與自己的情緒,相遇、相育到相癒。

當外在環境瞬息萬變,汲汲營營的快速運轉時,內在的安定與自我療癒能力,是我們送給孩子最重要的禮物。

註:「遇、育、癒」的概念來自於:辜琮瑜(2023)。心靈環保生命教育芻議。《心靈環保學報》,1,27-52。

您可能有興趣