低年級的兒童哲學課:與SEL社會情緒學習結合

「請問你會想要再因為受到爸媽的處罰而哭嗎?」「不想。」「你不想的是『被處罰』還是『哭』?」兒童哲學和 SEL 結合,會迸出什麼樣的火花?哲學教師楊舒淵老師在夏令營活動中用「什麼是哭」為題目做了嘗試,將孩子的生活經驗轉化為情緒的語言,踏出自我理解的一步。

低年級的兒童哲學課:從討論「哭」結合SEL社會情緒學習。圖片提供:楊舒淵

本文重點摘要

兒童哲學可以跟 SEL 社會情緒學習結合嗎?這個暑假我在怪獸心球以 SEL 為主軸的「怪獸情緒夏令營」中,用「什麼是哭?」的題目做了嘗試。我的構想是,藉著「和孩子一起進行自由對話」的兒童哲學上課方式,期待孩子在聽見他人與自己的不同中習得同理,藉著述說自己的經歷與反思中覺察與療癒。

為什麼這樣的上課方式,有機會達成同理、覺察、療癒這些 SEL 的重要目標呢?這是因為當帶領者成為「友善聆聽者」時,有機會成為每位學員的榜樣,練習抱持對對方立場、想法、情緒的同情理解去聆聽。

而成為「開放提問者」的帶領者,可以讓學員感受到自己的各種回答都可以被接納,於是放心地述說。當聽與說交織出一個能溫和承接的場域時,就有機會達到這些重要目標。相關內容請參閱〈低年級的兒童哲學課:讓思想綻放的方法〉。

那麼,要怎麼設計一堂「自由對話」的課程,讓孩子的對話走向我的期待呢?

我怎麼設計這堂自由對話的課程

首先交代一些背景資訊。主辦單位開給我的題目是「什麼是哭?」要帶領的學員是 13 位 5-9 歲的孩子。其中有 5 歲跟 9 歲位各 1 位,6 歲跟 8 歲各 2 位,7 歲有 7 位,我的設計需要考慮到年齡差距對思考與表達的可能影響。

此外,強調思考與對話的「小小哲學家」單元只是營會中的一小部分,而且調性與其他有關感受、律動、手作、走讀的課程極其不同,所以我也需要考慮該如何讓孩子進入課程。

於是,當課程在第二天上午 10-12 點之間的 100 分鐘展開時,我做了兩件事。首先,我選了一個年紀較大的孩子可以回答的問題來為這堂課做「自我介紹」;其次,我用每個孩子都做得到的事情——畫圖——來進入討論。

我問的問題是:「你們有沒有聽過『哲學』呀?可不可以告訴我你們知道的哲學是什麼?」

我知道這個問題不容易一下子答出來,所以我繼續說:「老師之前有帶一群跟你們年紀差不多大的二年級小朋友,他們在上了好幾堂哲學課後說:『哲學可以有問不完的問題,而且沒有一定的答案,但是每個人對答案都可以有自己的想法。』老師覺得他們說得很棒。那你們會怎麼說呢?」

A:「哲學是在大學才會教的!」(以下用英文大寫來代稱說話的同學)

我:「大學才會教,不表示大學生才能學喔。像你們今天就要體驗大學課程了,這表示老師我認為你們可以跟大學生一樣厲害喔!」

B:「哲學是摺紙的學問~」

我:「哇,馬上就有一個厲害的回答了。請問你為什麼會這樣說?」

B:「因為我覺得想法有很多種,也有很多變化。就像摺紙一樣,可以把紙摺成許多種樣子。」

我:「你說得真好!老師覺得你比大學生、甚至比我還要厲害,因為我想不到這麼棒的例子。而且,你讓老師想到,摺紙要摺成什麼模樣,是不是會有一些『摺法』。有哲學家認為,人思考的方式也是有特定的方法的喔。摺紙真是個好比喻!」

我:「好,我們今天要討論的題目是『什麼是哭?』我們就來看看每個同學的『哭』會是什麼形狀。」

接下來我請助教發給每位學童一張8開圖畫紙跟一支簽字筆,讓他們用 5 分鐘的時間畫出兩張哭臉,然後請他們一一向大家介紹這兩個哭臉是為了什麼在哭。

孩子畫的兩張哭臉。圖片提供:楊舒淵

在這邊,我的目的是藉著每位同學都做得到的事,收集孩子的經驗,讓每位孩子都有機會表達,並讓所有人認識到「哭」在各自的生活中的是什麼狀態。而為什麼要畫兩張哭臉呢?是因為我想要讓孩子可以想到超過一種的「哭」,不要被自己印象最深刻的經驗局限。

孩子的生活中有哪些哭

5分鐘過後,收集到了哪些「哭」呢?

- 這個人因為自己長得太醜,所以哭了。

- 他做了一件搞笑的事,被嘲笑所以哭了。

- 他去看電影,電影太悲傷了,所以哭了。

- 喜歡的東西不小心摔破了,所以哭了。

- 這個人眼睛被鳥大便打到,又倒楣又好笑,所以哭了。

- 上廁所的時候觀察自己的大便,結果被水濺到,太臭所以哭了。

- 這是一個流浪漢,他鬍子太長沒辦法刮,很悲傷所以哭了。

- 我的頭髮被理髮師剪壞,所以哭了。

- 做錯事被爸媽處罰,很痛所以哭了。

- 這是大雄,他因為考零分擔心被媽媽罵,所以哭了。

- 這是我,我以前跌倒的時候痛到擔心腳會斷掉,所以哭了。

- 我想要的東西爸爸媽媽不買給我,所以我就哭了。

- 這是去看電影的我,跟前面的同學不一樣,我是因為太好笑所以流眼淚了。

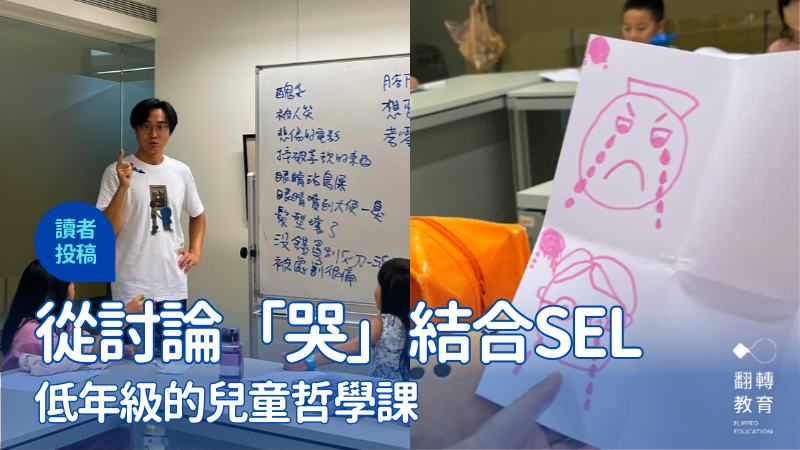

記錄在白板上的各種哭。圖片提供:楊舒淵

我:「我發現有幾個『哭』不太一樣喔。像是有人是因為電影太悲傷所以哭,有人是因為太好笑所以哭,一樣是電影,可是可以因為不同的感受而哭。至於那個被鳥大便打到的,則是又好笑又倒楣所以哭,所以即使是同一件事,也可以因為混合了不同的感受而哭。你們從白板上記錄的『哭』還有發現什麼呢?」

C:「嗯……好像都是因為發生了一些事情,所以才會哭。」

我:「你的觀察很棒喔,好像不會沒有原因就哭。」

D:「同樣是哭,大家的感受好像都不太一樣。像是如果是我被鳥大便打到,我只會覺得髒,我不會哭。」

我:「嗯……你舉的例子比較像是,即使是相同的事,不一定每個人都會哭。大家的哭點不一樣。」

D:「恩恩,對!」

我:「不過你說的,『同樣是哭,大家的感受都不太一樣』這一點很有意思,你要不要再把你的想法說清楚一點?」

D:「嗯……像是有人是因為傷心所以哭,有人是因為覺得痛所以哭,有人是因為喜歡的東西壞掉所以哭這樣嗎?」

我:「對喔。那這些傷心啊、痛啊、東西壞掉有什麼類似的地方嗎?」

D:「嗯……都有東西受傷了。」

我:「大家,D說得很好喔,哭的一大原因是『有東西受傷了』。但是也有人說自己是因為笑得太開心才哭的,開心跟受傷顯然是不同的,那到底『哭』是什麼呢?」

從「重新體驗」的思想實驗找到哭的真正原因

我:「我們先不要追問『哭』是什麼,它好像有很多不一樣的內容。老師想請大家想一想,你會想要再體驗這些讓你哭的事嗎?」

我:「C,你會想再看一次那部讓你哭的電影嗎?」

C:「會。」

我:「為什麼呢?」

C:「因為很好看。」

我:「可是它讓你悲傷到流眼淚了,怎麼會好看呢?」

C:「嗯……我覺得它讓我很感動。」

我:「我可以說,你想重新體驗一次這種感動嗎?」

C:「可以。」

我:「所以我們又得到一種『哭』了,哭是因為受到感動。而且這種感動很重要,重要到即使會哭也會想要重新體驗一次。而且哭是遇到這種感動的時候很自然的表現,叫你在這個時候『不要哭』反而奇怪對嗎?」

C:「嗯嗯,對。」

我:「E,請問你會想要再因為受到爸媽的處罰而哭嗎?」

E:「不想。」

我:「你不想的是『被處罰』還是『哭』?」

E:「嗯……是被處罰。」

我:「為什麼呢?」

E:「因為被處罰的時候,感覺爸媽很兇,跟平常的樣子不一樣,我會很害怕。」

我:「所以你不只是因為很痛,還是因為害怕才哭的嗎?」

E:「對,兩個都有。」

我:「可是,像你說的,你被處罰是有原因的,是因為你做錯事。各位小朋友,因為做錯事被爸媽處罰這件事可能會發生在大家身上,可是你們覺得自己以後會不會再做錯事?」

此起彼落的回應:「會……」

我:「那怎麼辦呢?要爸媽不要處罰你們嗎?」

B:「如果是我,我覺得做錯事被罵或是處罰是可以的,因為是我做錯了。不過我會希望爸媽不要那麼兇。」

E:「對,不要那麼兇。那麼兇我覺得爸媽好像都不愛我了。」

我:「那麼,E我可不可以說,你可以接受做錯事被處罰,這時候哭也很正常。你真正不想要的是自己經常做錯事,讓爸媽變得很兇,變成好像不愛你的樣子?」

E:「嗯嗯,可以這樣說。」

我:「從看電影跟被處罰這兩個例子,我們發現哭是很正常的表現,而且它都有原因。只是大家在對原因有更多的討論後,都有發現到原因並不像自己一開始說的那樣……簡單?而是更複雜或深刻。這很值得想喔,想清楚真正的原因,可以讓我們知道自己在乎的到底是什麼,為什麼會那麼自然的為了它哭。」

換個方法讓自己不哭

我:「我最後再問一位同學。F,你說爸媽不買你想要的東西給你你就哭了,你是跟我家讀幼兒園的小孩一樣,躺在地上翻滾哭說『我想要我想要』嗎?」(笑)

F:「沒有那麼誇張啦~」

我:「那讓你再經歷一次這件事,你一樣會哭著吵說要嗎?」

F:「我覺得我不會了。」

我:「喔?為什麼」

F:「因為我覺得可以等到我生日的時候再跟爸爸媽媽許願。」

G:「我也是這樣,我覺得這個方法很好!」

我:「喔喔!F你怎麼會想到這個?」

F:「因為我覺得生日是特別的時候,這個時候爸爸媽媽會比較願意買給我。」

我:「可是如果你的生日剛過呢?像是現在是八月,你七月才剛過生日。」

G插話:「F可以許願聖誕禮物!比較不用等那麼久。」

F:「確實可以許願聖誕禮物。嗯……我想,如果我真的那麼喜歡那個東西,甚至會為了沒有它哭的話,我應該也可以等吧。」

我:「哇!你說得很好誒,真的很重視的東西是值得等待的。其他同學也這麼認為嗎?」

好幾位同學點了點頭。

珍視那些別人珍視的東西

我:「快要下課了,我們討論最後一個例子。H,你說你哭是因為喜歡的東西不小心摔壞了嗎?」

H是班上最小的學生,他也用小小的方式點點頭,然後輕聲的說:「是被朋友不小心摔壞的。」

我:「一定很傷心吧。有辦法修好嗎?」

H小小聲的回應:「嗯。沒辦法修好。」

我:「老師想到了!請問有沒有同學帶自己的玩具好朋友來陪自己上課?」

幾位同學秀出了他們的好朋友。我看到坐在H旁邊大概6歲的I帶了一隻很可愛的拼布手作玩偶,我問I:「你的玩偶好可愛,請問她的名字是?」

I:「她叫OO,她是一隻烏龜跟青蛙合成的精靈。」

我看著I說:「好特別的精靈,她好可愛。請問你願意把OO借給老師嗎?」

I點點頭。

謝謝同學借我精靈OO。圖片提供:楊舒淵

我小心翼翼的捧起OO,問大家:「你們覺得OO是不是I很重要的朋友,是她想一直珍惜的精靈?」

小朋友點點頭,有些人出聲說:「是。」

我:「我發現OO的眼睛是鈕扣做的,其中有一顆有點鬆動了。如果今天I把OO借給你看,陪你一起玩,你會不會小心的保護這顆眼睛呢?」

大家都說:「會。」

我假裝要把OO拋起來,幾位同學驚呼了一聲,好幾位同學倒吸了一口氣。我說:「你們是不是很怕我弄壞OO?」

同學:「是!」

我:「為什麼呢?」

B:「因為OO是I很珍惜的布偶。」

我:「對,珍惜。沒有人希望自己珍惜的東西被故意弄壞,而且平常就會很小心的保護她。從白板上記錄的大家的分享我們知道,哭的一大原因是『有東西受傷了』,那如果我弄壞OO,那會有什麼東西受傷呢?」

B:「OO受傷了,I的心也會受傷,他一定會哭。而且你沒有珍惜OO,這樣子很壞,是故意要讓他哭嗎?」

我:「I,請問B說的對嗎?」

I:「對。」

我:「非常謝謝你,老師很感謝你借我OO,讓大家都知道要珍惜別人的東西。也謝謝B,你的回答讓我們知道珍惜別人的東西,不讓別人哭,也是珍惜別人的感情。」

眼淚是珍珠,該怎麼保護它

我:「老師最後分享一個故事。我家的小朋友有一陣子很喜歡摺紙,家裡很快就堆積了許多摺紙作品。他媽媽覺得家裡雜物很多看起來很煩,想要把這些作品丟掉。老師相信你們從幼兒園到現在,一定也做過許多作品。請問如果你們是我家媽媽,你會怎麼處理這些作品呢?」

A:「我應該也會想要把它們丟掉吧……至少清掉一些,不要讓家裡太雜亂。」

B:「可是剛剛才說過,這些作品可能是小朋友很珍惜的作品誒。」

A:「你說的沒錯……」

我:「那該怎麼辦呢?各位爸爸媽媽?」

F:「我會希望爸爸媽媽要丟之前可以問過我。可是這樣的感覺也不太好,因為對他們來說,這是可以丟掉的東西……」

A:「但是爸爸媽媽丟掉了,我好像也只能接受。」

我:「老師覺得A你講到一個重點囉!你為什麼可以接受呢?」

A:「因為我可能也覺得它們是可以丟掉的吧?」

B:「對!我希望我爸爸媽媽可以讓我自己決定要不要丟掉它們。」

我:「嗯嗯,A跟B說到重點囉!各位小朋友,老師分享我們家的做法給你們聽聽看。在我們家,會給小孩自己的收藏空間。如果收藏空間滿了、爆炸了,爸爸媽媽就會請小孩把一些東西清掉,或者送給適合的人。像剛剛提到的摺紙作品,最後我家小孩留下來的,是他一開始摺的幾個醜醜的作品,還有他覺得摺得精緻的幾樣作品。另外,平常他做好一樣作品,不管是摺紙、畫畫、還是黏土,我們都會在當天幫他拍照,這樣子以後不管有沒有丟掉,至少都有照片做紀念了。」

我:「你們覺得老師這樣子有珍惜他的物品、珍惜他的感情,有尊重他嗎?你們又覺得怎麼樣做可以做得更好呢?今天上課就上到這裡,老師用一句話整理的話,就是『眼淚是珍珠』,它常常是因為珍惜而流的。如果不想常常流眼淚,就要想想自己在意的東西到底是什麼,想辦法好好保護它,也跟爸爸媽媽說清楚喔。」

上課一景。圖片提供:楊舒淵

兒童哲學結合SEL社會情緒學習

課程結束後,觀課的助教寫下了這樣的總結:

在這堂課中,我們看見孩子們用真誠的方式,將生活經驗轉化為情緒的語言。原來,哭不只是「眼淚」的結果,而是一扇門,帶我們走向事件背後的故事。當孩子能說出「為什麼哭」,也意味著他們正在學會看見情緒背後的觸發點,這是自我理解的重要一步。

這也提醒著我們「教情緒」並不是給孩子正確答案,而是給他們一個安全的空間去探索:哭的理由可以是悲傷、是疼痛,也可以荒謬得令人發笑。這份多元,正是孩子成長路上最真實的養分。

我想,以「友善聆聽」與「開放提問」的態度與方法,來帶領「和孩子一起進行自由對話」的兒童哲學上課方式,是可以與 SEL 的核心內涵結合的。像是在這短短的 100 分鐘中,覺察自己的情緒與重視的價值之間的連結,從同理他人思考怎樣能有一個溫暖的互動,到最後從清理物品帶到自我決定的思考,都有相關性。

由於這堂課的對象是初識哲學的孩童,在 100 分鐘裡難免有較多的引導。但我相信,在類似的課程與教學目的下,即使有不一樣的課程設計——設身處地的傾聽、尊重開放的對話、返回自身的反思——是帶領者一貫得在課堂上實踐與精進的事情。

您可能有興趣