大人說可以,孩子卻不敢跨出?談學習中的隱形框架

明明說「可以」,孩子卻仍舊猶豫不前?在課堂或生活中,常見孩子因「隱形框架」而不敢嘗試。本篇從美勞課的教學案例出發,帶你理解隱形框架如何影響學習,延伸到日常生活與大人世界的選擇,整理教師與家長可操作的陪伴方法,協助孩子從「照著做」走向「敢去做」,培養勇氣與創造力。

沒有標準答案,跨出框架獲得自由與勇氣。圖片來源:Canva Pro

在美勞專任教室的大桌面上,第一節課我就請孩子們拿起清水,把水彩紙打濕。孩子們面面相覷,眼神裡寫滿了興奮與不敢置信。

我鼓勵他們:「大膽一點!大膽地把水彩紙弄濕!」

這堂課分成兩個部分:

一、放手去做,突破猶豫。

二、在不習慣的模式中找到自己的共鳴。

放手去做,突破猶豫

第一步驟看似簡單,只是讓孩子把抹布沾濕不滴水的情況輕拭水彩紙,再用沾濕顏料的水彩筆觸碰濕潤的表面,觀察顏色暈開的效果。

若覺得紙張不夠濕,還能用「魔法小手」灑點清水。這不是比誰畫得漂亮,而是純粹體驗過程,只是水而已,放手把紙張弄溼,也可以說是紙上冒險吧!

然而,習慣謹慎的小學高年級孩子卻顯得不自在。

他們小心翼翼,只敢用擰到不滴水的抹布輕輕擦過紙面,深怕弄「太濕」會出錯。甚至有些平常美勞表現優異的孩子,在這種「沒有正確答案」的情境下,反而停下了手。

直到顏料與水交融暈染,孩子們才逐漸放開,驚呼連連:「好好玩喔!」、「好療癒!」、「這在教室不能玩,在家也不能玩!」、「好像真的在玩水!」。

第一階段結束時,桌上是一張張風格迥異的作品:有的色彩暈染自然,有的顏色混濁,有的因不敢下手而顯得乾乾淨淨。有人喜歡,有人失望,但這就是放手後的第一步。

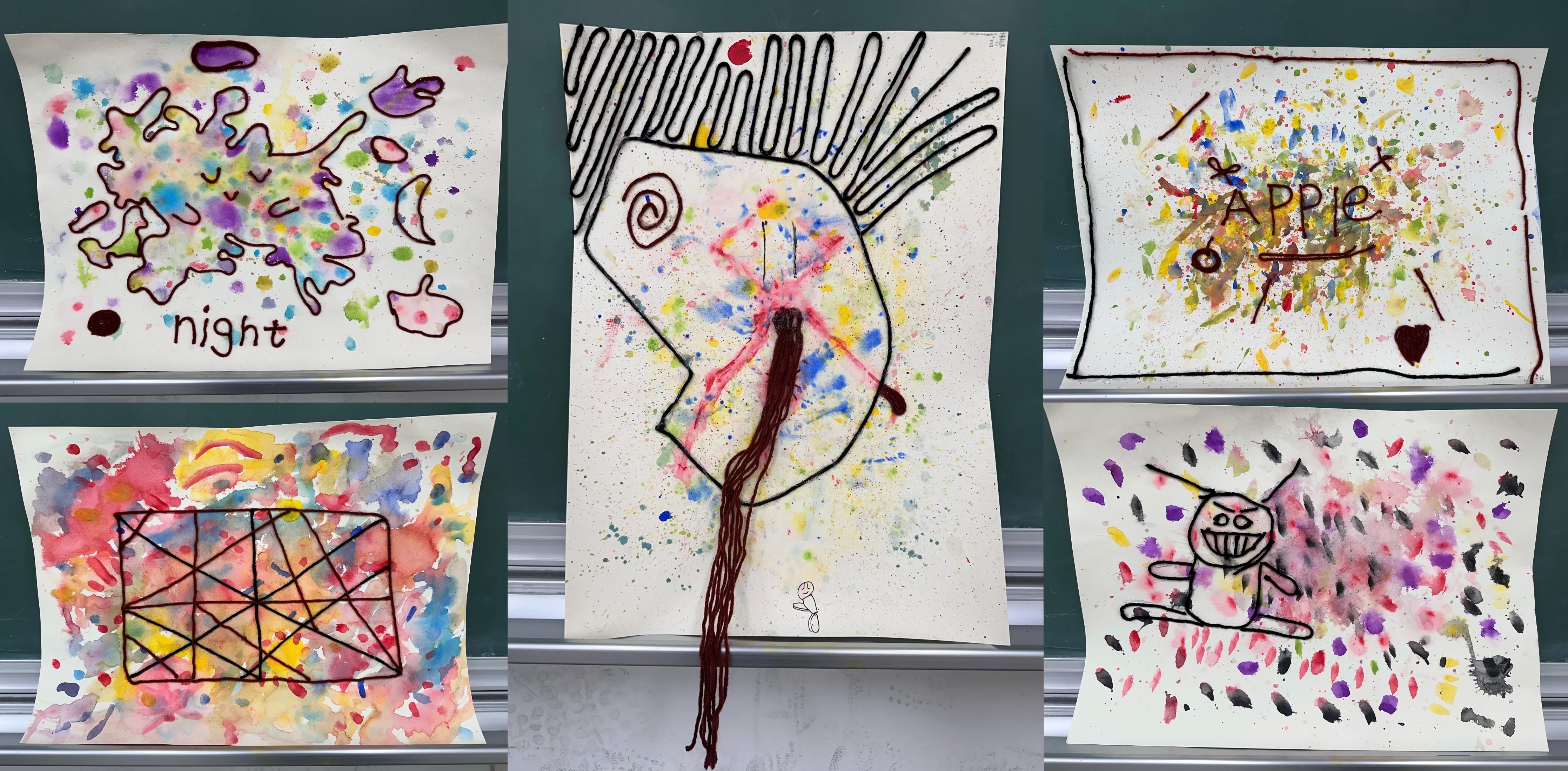

顏料與水交融,作品慢慢開始展現獨特風格。圖片提供:許雅婷

在不習慣的模式中找到自己的共鳴

第二階段,我發給孩子毛線和保麗龍膠,邀請他們重新看待剛才的水彩紙。這一次,他們要觀察顏色與線條,並利用毛線去延伸、發展新的畫面。

神奇的事情發生了:孩子們開始觀察自己的作品,在沒有限制的情況下,用毛線和水彩紙上的圖案做出聯想互動,這不是對第一次作品的補救,而是讓孩子們學習在舊的狀況中,無論滿意或不滿意,都可以發現新的思維產生不同的結果。

甚至原本覺得自己作品「很醜」的孩子,竟開始認真觀察,並在既有的色塊上找到新的可能。有的用毛線勾勒輪廓,有的延伸圖案,將「不滿意的過去」轉化為創造的契機。

這不只是一次美勞課,而是一種思維的訓練。

生活中的隱形框架

在教室裡看到的猶豫,其實也常常出現在我們的日常生活中。

對孩子而言:

媽媽對兒子說:「今天讓你自己點餐。」

兒子愣了一下,最後還是選了平常最常點的炸雞飯。

不是因為他不喜歡嘗試,而是怕點了新口味萬一不好吃,會浪費或被說「亂選」。

女孩在畫畫課上,老師說:「你可以畫任何你想畫的東西。」

她低頭想了半天,最後還是畫出太陽、房子和小花。

因為她知道,這些圖案一定不會被說「亂畫」,而且很容易得到「畫得不錯!」的讚賞。

對大人而言:

在公司會議裡,主管鼓勵大家:「不用顧慮,盡量提出創新的點子!」

會議室卻靜默了幾秒,大家最後還是輪流提出一些「安全牌」的想法,沒有人敢真的跳脫框架,因為怕萬一提的建議被質疑或認為找麻煩,就會留下不好的印象。

在朋友聚餐時,明明說好「隨意點菜,不用客氣!」

但很多人還是默默選擇自己熟悉的炒飯、炒麵,因為不確定新菜色好不好吃,也怕點了冷門的東西讓別人不喜歡或被笑。

透過以上情境可以發現,不只是孩子,其實大人也一樣,雖然表面上擁有自由選擇,但心裡常常被「隱形框架」綁住,寧可選擇安全,也不敢真正放手嘗試。

慢慢的讓自己的作品不再被隱形框架限制。圖片提供:許雅婷

教師與家長的角色

因此,「隱形框架」不在於規則本身,而在於孩子如何感受規則背後的評價。

當學習環境強調標準答案、重視成果而忽略過程,孩子便會把「避免錯誤」視為最安全的選擇。反之,如果環境允許「試錯」,並且將錯誤視為成長的機會,那麼框架就會鬆動,孩子才有勇氣真正地跨出。

生活中,我們或許可以這樣做:

- 在孩子嘗試新事物時,不急著給出「對錯」評價,而是先問:「你覺得怎麼樣?」

- 面對不理想的結果,不是立即糾正,而是引導孩子看到「下一次還能怎麼做」。

- 在日常對話中,將「錯誤」重新詮釋為「經驗」,讓孩子理解嘗試本身就有價值。

從「照著做」到「敢去做」

「當我說可以,孩子卻不敢跨出?」

隱形框架無所不在,它可能是課堂上的標準答案,也可能是生活中的期待眼光。

真正的教育,不是把孩子推進框架裡,而是陪伴他們在框架邊緣試探、跨出,並在不熟悉的模式裡找到自我的位置。

唯有如此,孩子才能學會:不只是「照著做」,而是「敢去做」。

孩子們能透過藝術突破框架、找到自我。圖片提供:許雅婷

您可能有興趣