教育人員面對校園事件調查應備觀念及應對作為

學生錄音、家長投訴、校事會議調查⋯⋯投訴檢舉零成本,被告調查高成本,當教育現場投訴案件激增,教師該如何保護自己、穩住教學現場?本文張金章主任完整解析常見誤區與調查程序,給第一線老師最實用的校園事件調查應對建議。

教育大投訴時代,教育人員的應對之道。圖片來源:CanvaPro@siriwannapatphotos

「我被告性平,學校通知下周訪談,但什麼事由我都不知道!承辦人說保密不能透露,訪談時就會知道,我只能在毫不知情狀況下接受訪談?」

「我被學生錄音兩個月,家長整理數萬字逐字稿和音檔後投訴我不適任,教育局要派人調查,我該如何應對?」

「畢業 15 年的學生檢舉我當年體罰,校事會議決議調查,我如何辯駁?」

2020 年後性平、霸凌、校事會議等相關法規陸續修訂,親師生衝突檢舉案越來越多,檢舉零成本,被告高成本,面對教育大投訴時代,教育人員應如何因應?以下為筆者經驗分享。

一、預防重於治療,避免誤觸法規

「溝通問題其實一直都存在,只是投訴管道更方便了!」校園親師生溝通問題一直都在,以前沒被投訴,只是因為民智未開、法規不盡完善、家長欠缺資源管道,但校園事件法律規範密度日益提高,若不想誤觸,教育人員須體認前端預防之重要。

(一) 認識法規,了解職份

校園性別事件法規 2004 年制定以來,歷經六次重大修訂,修法趨勢為鼓勵檢舉並對行為人課責。師對生霸凌自 2020 年納入〈校園霸凌防制準則〉規範,2024 年改納〈高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法〉(簡稱解聘不續聘辦法)處理,教師被投訴經常是複合樣態,包括霸凌、體罰、不當管教、親師溝通不良等問題。

因此了解《教師法》、《性別平等教育法》、〈校園性別事件防治準則〉、〈性別平等教育法實施細則〉、〈解聘不續聘辦法〉、〈學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項〉法規,認知教師自身輔導管教權限,勿讓他人悲慘故事成為己身事故,是教育人員必備素養。

(二) 暢通溝通管道,適性管教方針

國中小導師和學生鎮日相處,繁忙班務及現場各種壓力,理智易斷線,管教踩紅線。正向管教、正念溝通與情緒管理是教育人員必備技能,適性輔導、彈性管教、掌握目標學生更是能否勝任導師關鍵。

常見認真的教育夥伴因單一尺度管教而被家長投訴,因此筆者也常與同仁分享:「適時轉念,有時候,放過學生就是放過自己。」「親師溝通適度的退讓不是膽怯,而是為了更長遠的教育坦途。」

(三) 投訴=被調查?

家長投訴就會受理?什麼情況會啟動調查?匿名檢舉一樣要被調查?是許多老師心中疑問。投訴是否受理,調查開啟與否,和投訴內容與投訴層級有關。

投訴內容若涉兒少保規範,如師生性平、體罰成傷等,只要當事人明確,即便匿名檢舉,亦需開啟調查方能釐清事實,尤其性平案因事涉公益,即便家長撤回檢舉亦難以撤案。至於親師溝通不良被家長投訴,則與投訴層級與力道有關,投訴校方,若行政人員積極溝通,仍有協調空間;投訴縣市主管機關,教育局接案即受管制,未違法案件以陳情告知單回覆應能結案。

然若投訴至比縣市更高層級單位、媒體刊登報導、民代高度關切等案件,縣市主管機關亦只能要求學校受理調查。

二、受訪前的提點

因我國教育人員養成欠缺教育法學專業訓練,師培系統、職前教育、在職教育亦缺乏是類課程,法律小白兔教育人面對調查訪談,應如何準備?

(一) 是誰投訴?投訴的內容?如何及早準備

1. 是誰投訴我?

各式校園事件保密規定,有師長直到收受訪談通知才知被投訴,但被誰投訴、為何投訴,全然不知,只能在毫無準備情況下受訪,無法充分行使防禦權。但學校是由各種次級團體組成的鬆散組織,在綿密人際網絡交織下,要落實保密有一定難度,平日廣結善緣,想知投訴內容應非難事。但因法已明文規定保密,若一昧執拗探聽,為難同仁,可能造成反效果。

2. 如何及早準備?

若已知投訴對象及內容,便可提前準備。有利人證物證應確實保存,親師溝通截圖、聯絡簿、健康中心傷病紀錄、親師溝通大事記、監視器畫面等人證物證要保全。

但切忌修改原有紀錄,以免弄巧成拙,曾有老師被投訴後修改輔導紀錄 B 卡內容,殊不知家長早已調閱紀錄,反被追加申告竄改紀錄。亦有師長先約談受訪學生提示指導,然而有經驗的調查員會先詢問孩子是否曾被師長約談影響,反倒畫蛇添足。

(二) 由誰調查?調查人員公正嗎?

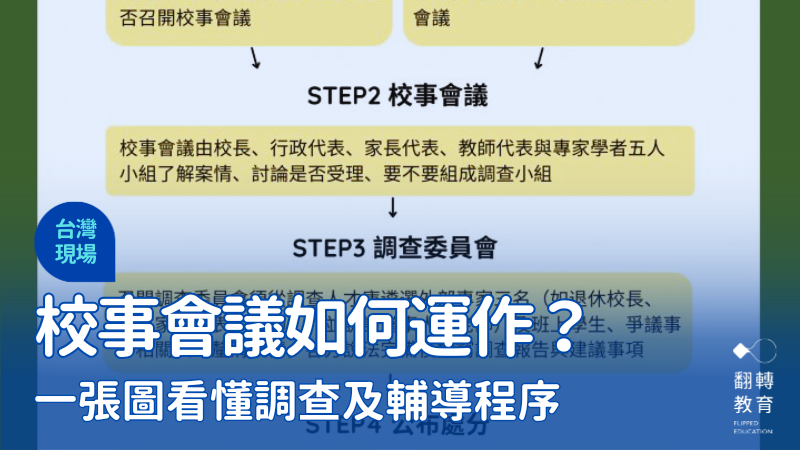

性平調查員培訓為中央與地方雙軌制,名單可參性平教育網及各縣市教育局。校事會議調查員為中央培訓,名單可參國教署教師專業審查會調查及輔導人才庫。無論性平或校事會議,其培訓及回訓過程嚴謹,調查員涵蓋教育、法律、心理等各職業別人才。

1. 調查人員誰找的?

性平調查規定師對生案全數外聘,由學校自行洽詢調查員。校事會議則以案件是否涉及解聘停聘不續聘為基準,若情節嚴重,初判結果可能改變教師身分別(進教評會),由教育局提供三到五倍名單供學校擇定;若情節相對輕微,預判結果為考核會懲處,則可由學校自行派員調查。

2. 什麼情況可以申請調查人員迴避?

台灣人口稠密,人際網絡高度重疊,社交軟體的陌生人常是好友的朋友。而各縣市教育圈生態更是如此,加上調查員角色等同檢察官兼任法官,若剛好碰上昔日冤家,豈不任人宰割?此時可依《行政程序法》第 32 條及第 33 條,主張有具體事實認定調查員可能有偏頗之虞,申請調查員迴避。

(三) 該找律師嗎?

教育人員大多潔身自愛,甚少涉入司法或行政調查,也有師長覺得自身行得正坐得直,找律師不就表示心虛?但面對可能改變身分別影響退休俸的調查事件,是否該洽詢法律專業諮詢,仍應慎思。

1. 優點:確保程序正義,避免不當詢問

律師陪同受訪可確保調查單位踐行程序正義,避免不當詢問,保障基本權益。各種校園事件法規日趨專業複雜,律師亦術業有專攻,仍需找對人方能做對事。尤其師對生性平案往往牽涉工作權剝奪,若對案情無法掌握,宜審慎應對,太多師長面對調查時輕忽事件嚴重性,待調查結束被停聘解聘後,才開始找律師走申復、申訴、行政訴訟等程序,但往往為時已晚,耗費鉅資且徒勞無功。

2. 缺點:所費不貲,站在對立面

校園事件委任律師甚多方式,有諮詢、陪同受訪、全案委任等方式。對固定受薪教育人員而言,是一筆可觀費用。此外,律師陪同雖能踐行程序正義,但某種程度也站在學校對立面,類似校園行政法庭情境,雙方攻防對立,也阻隔原有同事情誼,減少人情義理溝通的可能性。

3. 校園事件法學素養增能管道

桃園市專審會有整理完備的校事會議與霸凌調查相關資訊,全教總網站權益與法規專區亦提供會員各類教育法規與函釋即時訊息。且近來因校園事件勃興,越來越多專精校園調查的律師從事法普工作,均為教育人員增能管道。

三、受訪注意事項

除非案情極度複雜或有追加申告事項,否則多數調查僅一次訪談,如何把握機會,進行完整陳述,避免不利影響,以下為受訪注意事項:

(一) 勿修改紀錄或影響證人

如前所述,親師生各項紀錄應慎始,文筆客觀中性,勿於事後多餘修改。調查期間勿影響當事人或相關人,曾有事涉性平案師長私下「家訪」對方家長,希望取得諒解撤回檢舉,卻不知已違反〈校園性別事件防治準則〉當事人不得私下聯繫之規定,且師對生案即便當事人撤回,主管機關亦會要求繼續調查。

亦有師長串連平日要好家長,要求其拒絕受訪,或用連署書、面見陳情方式意圖影響調查,但以體罰為例,其認定不看主觀犯意,而看客觀結果,無論多冠冕堂皇理由,均無法成為體罰藉口,除成案後行政懲處外,體罰成傷另有觸犯兒少保之罰鍰。

(二) 記清問題,事後補充

各式校園事件均禁止受訪者私下錄音,僅性平事件可於調查過程閱卷調閱自身訪談紀錄(教育部中華民國 108 年 4 月 10 日臺教學 (三) 字第 1080019052 號函釋)。因此,受訪時記清問題,與調查人員確認爭點,並於事後以書面方式補充,亦為關鍵。若於受訪前已知投訴內容,亦可整理書面答辯資料,請學校轉交或當場提供調查人員。

(三) 態度穩重,避免情緒

除了師對生性平案或遭遇極端值家長,涉入調查師長往往屬教育人員光譜兩側:一種極度認真無私奉獻,但過度管教易有針對性產生誤會;另類是極度散漫又自我感覺良好,佛系管教導致班級失序紊亂。但兩類師長常見「溝通不良」與「單一管教尺度」,未認知輔導管教須調整之處,也增添任教風險。

受訪時保持莊重態度,避免情緒失態,有過即認錯,受誣陷則以理性論述,條列說明,關注爭點,有問必答,可獲得調查人員認同,持同理心進行懲處建議。但千錯萬錯都是學生不乖、家長無理、行政不幫忙等藉口,視調查人員為敵方針鋒相抗,僅會曝露自身人格特質缺失,教學輔導管教之無方,反不利結果判斷,即便暫時保住工作權,也要面對事後懲處或專審會輔導。

四、調查過程中注意事項

校園事件調查流程除職場霸凌外,原則均為 2+1+1 個月(1+1為延長調查,需通知當事人),另視行政積極度、案件複雜度、調查人員案件量而定,若調查用盡四個月期程,加上事前準備聯繫、事後終局處理,可能長達半年,漫長調查過程中,師長應如何應對?

(一) 學生可否轉班?

性平與校事會議調查過程中,若當事學生有意願,可採轉換學習情境或正式轉班,但前提是當事人有意願而非強制。在對方提告後師生關係對立,仍須日日相處輔導管教,如何應對需要智慧。

曾有案例提告後持續在班上錄音,取證追加申告素材。但若轉念思考,學生還在原班,表示家長或孩子仍認同原班和學校,尚有努力空間;若學生轉出脫離原有環境,已無人情羈絆,其申告力度往往最大。

(二) 老師可否轉換職務?

中大型學校職缺多,若師長平日認真口碑佳,又有同仁基於同事情誼願意協助,科任可調整課務,導師可轉科任或行政。但小校職缺不易調整,若親師生關係激化毫無信任,就需考慮長期病假或侍親假暫時脫離現場。

(三) 調查期間的身心支持

涉入調查後身心壓力極大,輕者鎮日唉嘆逢人訴苦,重者身心出現問題甚至影響家庭和諧。無論求助宗教力量、專業心理諮商,甚至身心科就診,均有必要。

五、展望

(一) 教師與教團專業成長

校園大投訴時代,是危機也是轉機,因校園事件大增,教師更加重視法律權益,積極參與教師團體運作,共同朝專業化成長邁進。教師團體除了目前的法律諮詢服務外,未來可嘗試結盟律師公會及保險業,提供校園調查案陪同受訪法扶服務,讓被調查的教師會員不再感到孤立無援。

(二) 校園法普工作

實務調查經驗發現,校內成員具備性平、霸凌、校事會議人才庫專長,有助於校園事件前端防制。而各式校園事件調查也讓更多法律專業工作者進入校園,無論調查工作或法治教育宣導,均有助校園法律普及。未來應設置校園公職律師,協助校園事件處理,讓法治素養種籽在孩子心中萌芽,建立法治校園,實現法治國願景。

(三) 和解對話優先之親師對話機制

生生霸凌於 2024 年導入調和制度,以對話取代對立,避免直接進入調查程序,已有顯著成效。針對未涉懲處或身分別改變之親師溝通不良檢舉案,可採調和制度精神,善用退休教育人員、家長會、在地人士,在第三方主持下進行溝通對話,應可大幅降低投訴調查案。

(四) 《教育事件法》之設置

涉及教師之校園事件調查,目前在《教師法》與《性別平等教育法》規範下,以事件別為主,身分別為輔,主要可分性平調查、校事會議調查、職場霸凌,但因法源依據及應對規範不同,造成程序分歧及基層負擔。未來應制定《教育事件法》,針對生對生、師對生、親生對師、師對師各種不法侵害明確規範,統一執行程序,落實檢舉實名制並制定誣告罰則,讓教育利害關係人在明確框架下合宜互動。

結語:教育人員的挫折為何發生?

當前教育人員挫折來自輔導管教權限縮,無力導正孩子因偏差教養觀養成的干擾行為,卻須對其在校表現全權負責,想予以導正卻難獲家長支持。

未來應擴大家庭教育網絡,落實婚前教育、婚姻教育、育兒教育,共同培育優質下一代,以良好親師溝通建構學生輔導管教安全網。而近年校園衝突頻生,深層意義是輔導管教之典範轉移,因學校不再是知識傳遞唯一場域,教師也不是往昔不可質疑的知識權威。

面對教育派典轉移,學校經營或教師教學應轉變思維,讓學校成為孩子多元學習與品格涵養體驗場域,老師成為學習體驗設計師與人際互動引領者,親師生同心為孩子將來努力。

您可能有興趣