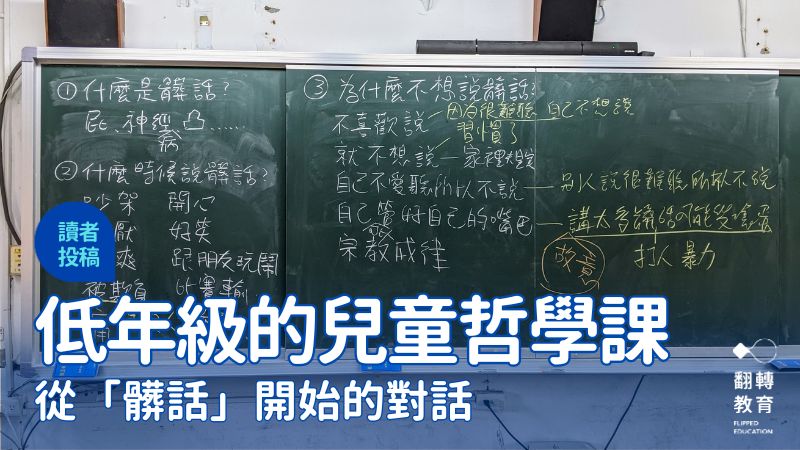

低年級的兒童哲學課:孩子令人驚豔的哲思

當孩子問:「什麼是哲學題目?」你會怎麼回答?這是一堂持續尋找答案的課,但孩子卻在對話中綻放思考的光芒。從自身經驗,兩年的兒童哲學課紀錄,陪伴低年級學生如何成為思想的主人,也讓每位大人重新思考——我們,想讓孩子留下怎樣的學習記憶?

低年級的兒童哲學課,從提問與自由思辨開始,陪孩子成為思想的主人。圖片來源:Canva Pro

要讓孩子留下怎樣的記錄與回想

六月,小學二年級的最後一個月到了,班導師建議我,要不要讓孩子自己為兒童哲學課留下一些紙本紀錄,做個可以從手指尖留在身體記憶的收尾。就像我在一年級上學期,第一次以希臘神話當作引導思考的媒介時,每堂課都發給同學一些神祇畫像的貼紙,最後讓他們自己做成一本故事書一樣。

但我想這次應該有所不同。最主要的差別在於上課的時數,以及教學方向的轉換。

不算上請假或停課,我在孩子班上晨光時間帶領兒童哲學的時數,一上一下各有8節,當時是以故事志工的身分隔週入班。二上二下則各排滿 20 節,班導師也在課表上明確的寫出這時段的課程是「兒童哲學」。這些因素讓我在設計課程時有完全不同的思考,有機會再來分享。

但不管怎麼樣,這 4 個學期的主軸都是哲學問題,只是是用不同的媒介去引出它們。一上是希臘神話,一下是《史記》中的孔子一行,二上是柏拉圖筆下的蘇格拉底。二下則有個大轉彎,我讓孩子自己成為媒介,他們不再是討論「別人的故事」,而是分享、思考「自己的經驗」。

我把兒童哲學課的主權交還給孩子,通過「和孩子一起進行自由對話」的方式,讓孩子自身成為兒童哲學的創作者。這也形成了各位讀者目前在翻轉教育平台看到的「低年級的兒童哲學課」的 8 篇文章。主要的理念與方法歡迎各位點閱〈低年級的兒童哲學課:讓思想綻放的方法〉。

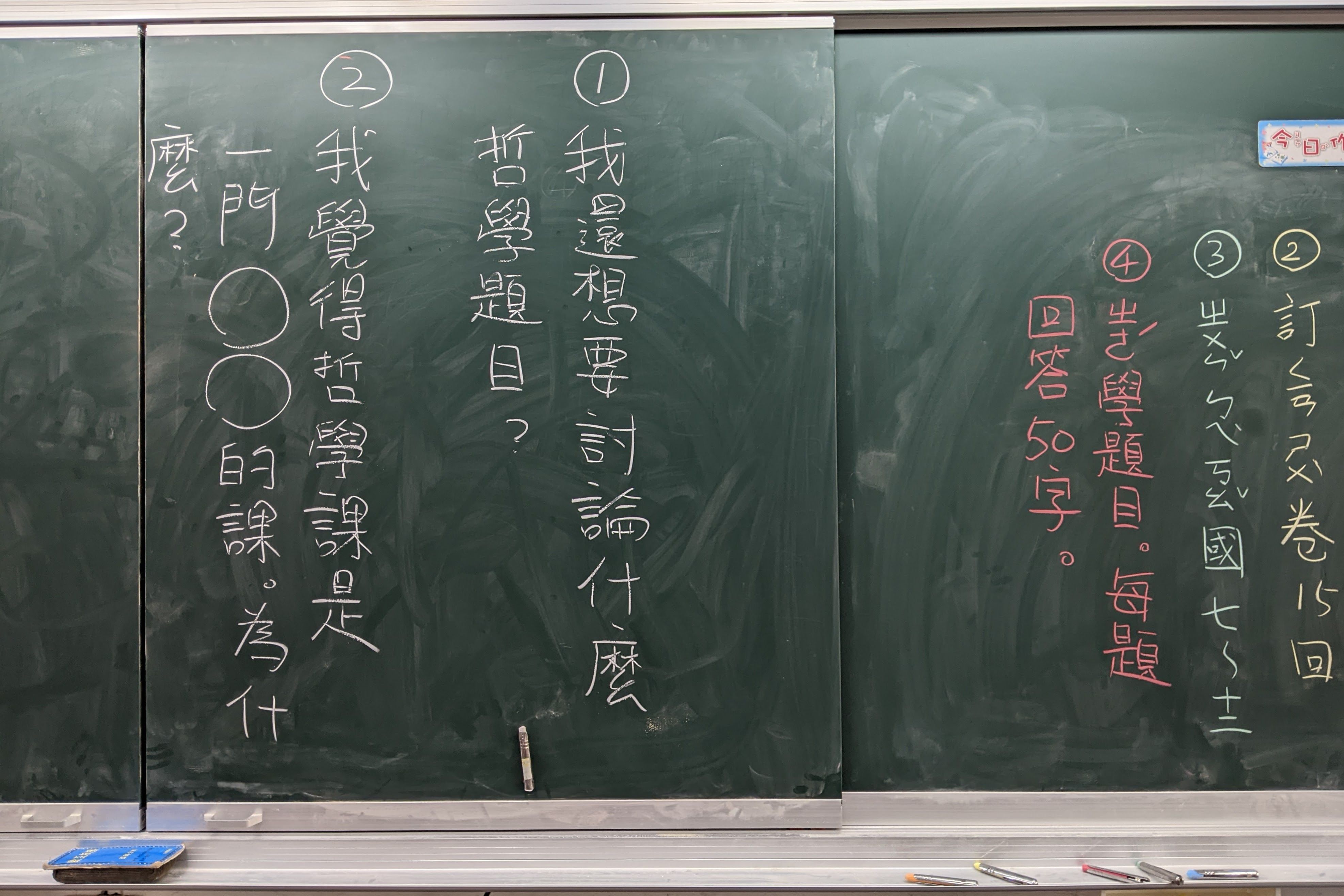

幾經思考,我決定用最後的三週來畫好句點。第一週我出了兩題問答題請同學寫,每題至少寫 50 字。然後第二、第三週就是討論他們的回答。

我出的題目是:

-

我還想要討論什麼哲學題目?我自己對這題目的回答是?

-

我覺得哲學課是一門OO的課,為什麼?

出這兩個題目的理由是,我想透過第一題來了解他們還對什麼哲學題目感興趣,他們的頭腦裡又裝著什麼樣的想法。第二題則是想知道這兩年下來,他們對「哲學課」有什麼感想,我想知道他們對這樣以哲學問題為主軸、以他們的回答為主體的教學方式的心得。

什麼是「哲學題目」?

在黑板上寫下題目,發下稿紙後,同學紛紛出聲發問:「想要討論的題目只能寫一個嗎?」「我如果有好幾個回答,都要寫出來嗎?」「OO的課這題,我們需要在OO裡面填上回答嗎?」「要寫幾個字呀?」「想不出來的話要怎麼寫?」……

我說:「大家可以趁這個時候想一想,但不用現在寫完,就當作回家作業吧。是我第一次出回家作業給你們呢!回家好好想一想吧~」

說完我就在黑板上的聯絡簿項目上加上「4. 哲學題目,每題回答 50 字。」台下有幾位同學開始提筆想要寫,更多的是在跟左鄰右舍交換意見的人。

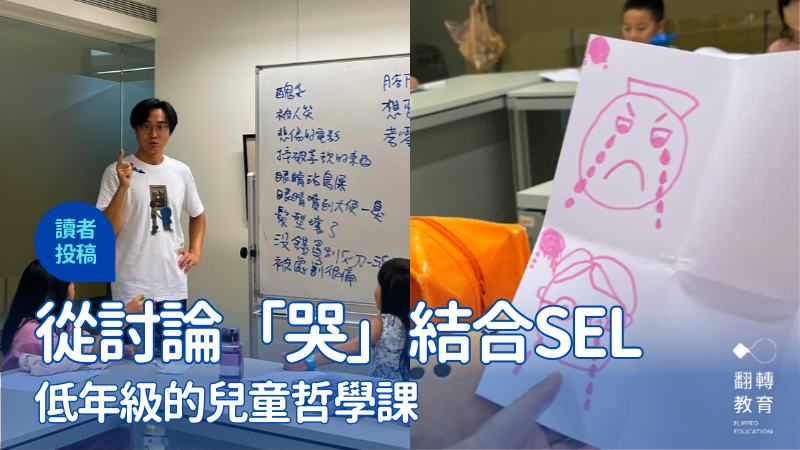

在黑板上寫下兩道引導性提問,邀請學生參與哲學課討論。圖片來源:楊舒淵

我舉起手比出休止符的手勢,請他們重新把注意力放到講台上。我說:「我聽到好多人在跟同學分享自己還想討論什麼,也開始講自己的答案了。但是你們有沒有發現,在這之前我們需要先弄清楚一件事,就是什麼樣的題目算是一個『哲學題目』?如果不知道的話,這題就沒辦法寫下去囉。有沒有誰要說說看什麼是『哲學題目』啊?」

沒想到我話才說完沒多久,就有一位同學舉手了。

A:「哲學題目可以有問不完的問題。」(以下用英文字母代稱發言的同學)

我:「哇,我沒想到這麼快就有同學可以回答,而且你答得很好!你要不要舉例說說看?」

A:「就是可以一直問下去。嗯……像是以前討論過『貼在牆壁上的香蕉是不是藝術品?』『因為是藝術家貼的就可以是藝術品嗎?我貼難道不可以嗎?』」

「我自己又會想到『藝術家跟我有什麼不一樣?』『如果說我是模仿,可是我知道很多藝術家也是從模仿開始學的,那他們是什麼時候變成藝術家?』」

我:「哇,你舉的例子跟接續的提問都很棒喔,而且還可以繼續問下去!不過我想光是這些問題,就夠班上那幾位想要靠貼香蕉在牆上賺錢的同學仔細想想了哈。」

B:「老師我也有想到一個。哲學問題沒有一定的答案!」

我:「喔喔!怎麼說呢,也舉個例子來說說看。」

B:「像是我們一年級的時候說過的『是雞生蛋,還是蛋生雞?』選擇雞生蛋的人會說『如果不知道那顆蛋是雞生的,怎麼知道那顆蛋孵出的是雞?』選擇蛋生雞的人會說『如果沒有蛋,雞要怎麼生出來?』兩個都有道理,而且跟A說的一樣,都可以繼續追問下去,像是『我們怎麼知道那種鳥是雞?』『是誰生下了那顆蛋?為什麼要生那顆蛋?』這些。」

我:「很好的舉例!」

C:「老師我也要說。」

我:「請説。」

C:「我覺得哲學問題確實像同學說的,可以有問不完的問題,沒有一定的答案,但是我們對每個答案都可以有自己的判斷。」

我:「你說得很好。可是你是怎麼樣判斷的呢?」

C:「嗯……有點難說……舉『先有雞還是先有蛋』來說好了,我的回答會是『先有恐龍』。這是因為古生物學家從找到的化石證據,推測出恐龍可能是鳥類的祖先。」

我:「我可不可以這樣說,在這個例子,你的判斷是因為有一些證據,讓我們可以做出一些合理的推測?」

C:「可以。」

我:「那你記不記得我們在討論有沒有聖誕老公公的時候,支持有跟支持沒有的人,都可以提出一些證據跟推理,可是好像沒有人可以證明成功。對這種狀況你要怎麼判斷呢?」

C:「我覺得我還是會仔細去選一個我可以接受的答案,但我也不能說選不一樣的人就是錯的,我還是會聽聽他們的理由。如果比較之後,被他們說服了,我再換邊就好。」

我:「還有同學要提出自己對『哲學題目』的看法嗎?」

暫時沒有人舉手。

我:「我要說,你們真的很棒!A說的『可以有問不完的問題』,B說的『沒有一定的答案』,還有C說的『對各個答案都可以有自己的判斷』,你們提出了哲學題目的三種特色!」

「我要誠實的跟你們說,我大學讀的是哲學系,『什麼樣的題目是一個哲學題目』對當時的我來說,是一個很難回答的問題,說不定我連回答都不敢回答,但你們一下子就說出了三項特色!我不是要比較,而是要稱讚你們毫不猶豫直接面對問題,直接去想,這種真誠面對問題並且仔細思考、給出回答的態度是很可貴的,你們真了不起!」

這天回到家,我一開門就跟老婆說:「這群孩子真是讓我驚豔!你知道嗎,他們竟然一下子就給出了哲學題目的三項特色!這問題連我自己都覺得難,他們居然直接又理所當然的接招,然後又給出了很有道理的回答。我,我真的覺得這兩年來的付出都值了。不,是超值!太讓人興奮了!」

最令我感動的一題回答

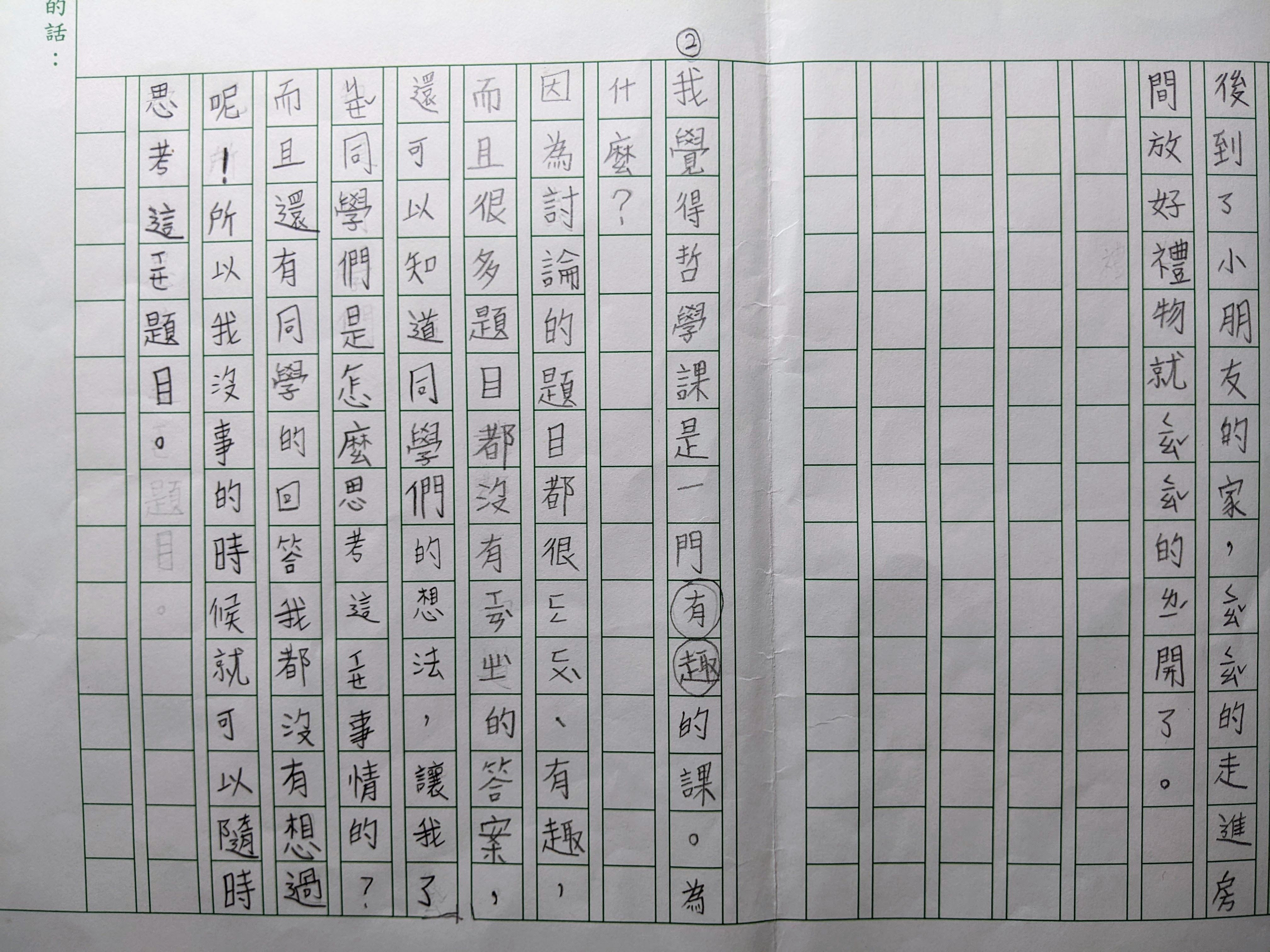

隔天,老師托孩子把收齊的作業帶回家給我。我帶著上揚的嘴角看完每一份作業,它們各有可愛的地方,但我不得不說,其中有一題回答最令我感動。

它來自這學期才到班上的轉學生。他不像其他同學有經歷過前三個討論「別人的故事」的學期,他來的時候我已經把教學模式切換成分享、思考「自己的經驗」,讓兒童真正成為兒童哲學的創作者。

我知道前三個學期對於其他同學在思考、表達、參與各方面一定有相當程度的養成,所以轉學生同學並不是在一個空白的社群體驗、參與這些對話。但從他每次神采奕奕的眼神,以及幾次鼓起勇氣的分享中,我都感受得到他的喜愛與認同。現在在作業中明確地看到他的想法,我真的有感動到,也肯定自己的教學走在對的路上。他寫了些什麼呢?

「我覺得哲學課是一門『有趣』的課。為什麼?

因為討論的題目都很豐富、有趣,而且很多題目都沒有限制的答案,還可以知道同學們的想法,讓我了解同學們是怎麼思考這些事情的?而且還有同學的回答我都沒有想過呢!所以我沒事的時候就可以隨時思考這些題目。」

來自學生的文字回饋,讓老師充分感受他的收穫與感動。圖片來源:楊舒淵

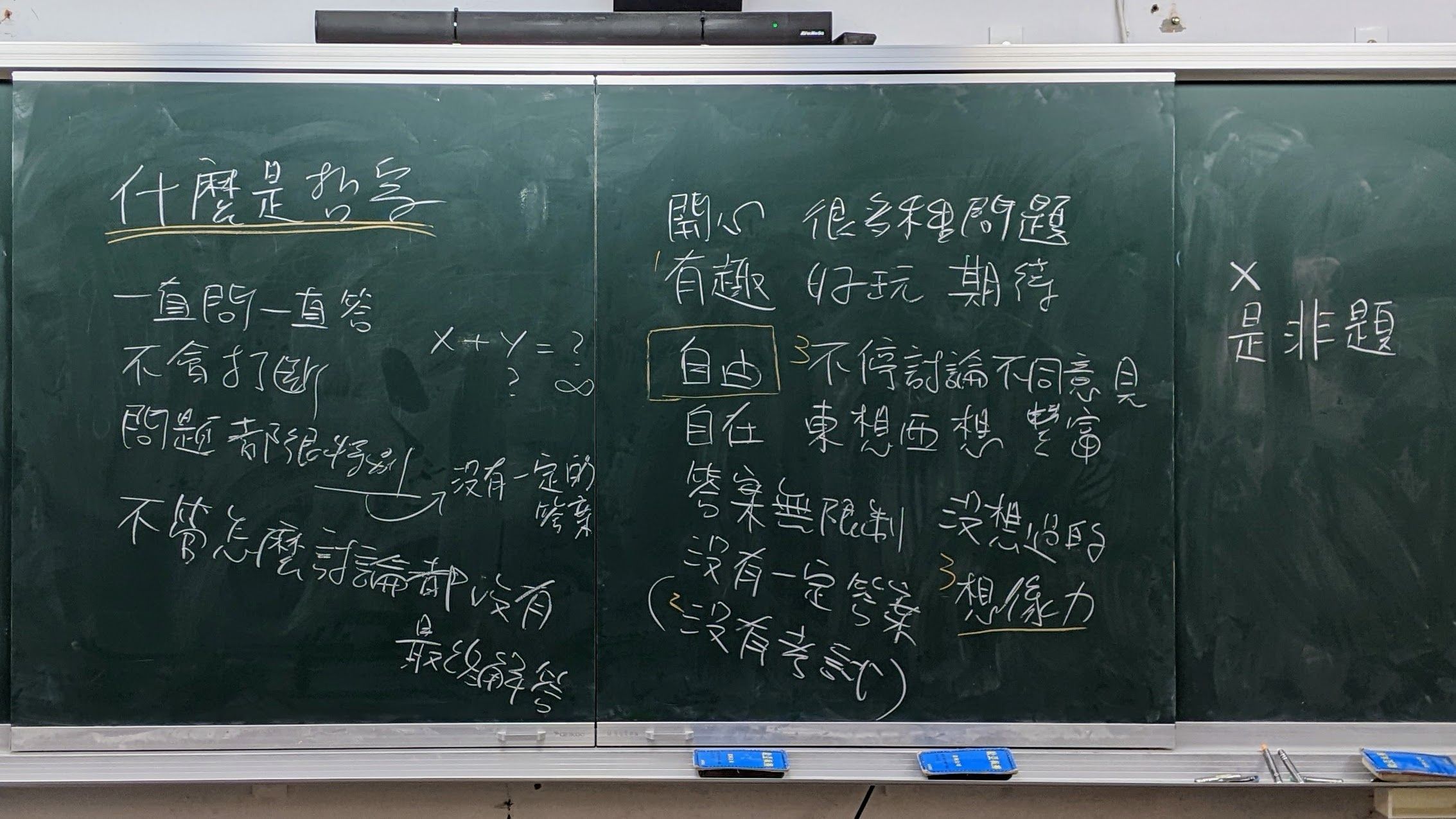

哲學課是一門怎樣的課呢?

倒數第二週,我念了同學們還想討論的哲學題目給他們聽,然後選了幾題請他們回答「這個題目還可以怎麼追問下去?」「這個題目還可以有什麼樣不同的回答?」

整堂課孩子就像飢餓的鳥兒,在他們嘰嘰喳喳、爭先恐後的發言中結束了,我都忘記他們講了些什麼,只記得他們一聽見問題、一聽見別人的意見就關不上嘴巴。

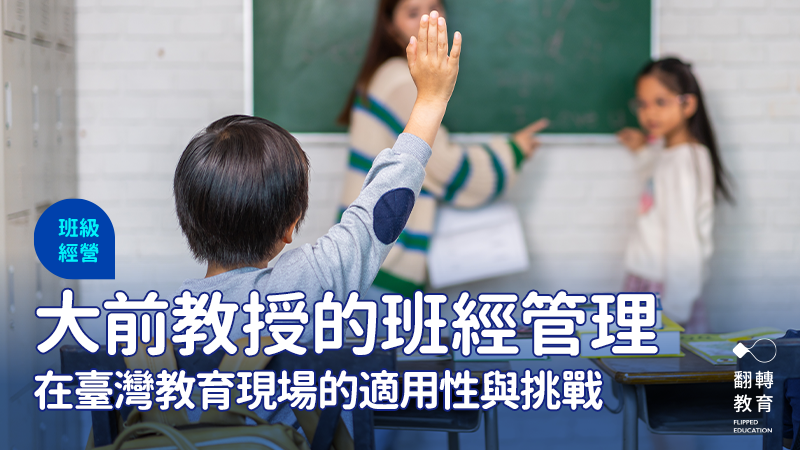

到了最後一週,我請同學唸出自己對「我覺得哲學是一門OO的課」的回答,我一邊把OO寫在黑板上,包括有:

|

開心 |

有趣 |

好玩 |

|

自由 |

自在 |

期待 |

|

豐富 |

想像力 |

東想西想 |

|

很多種問題 |

沒想過的問題跟回答 |

不停討論不同意見 |

|

答案沒有限制 |

沒有一定的答案 |

沒有考試 |

寫完這些後我問他們:「請你們想想看,在這些東西中,哪一個是讓哲學課變成這些樣子的關鍵項目呢?換句話說,如果缺少了那一樣,哲學課就不會長成這個模樣了?為什麼呢?」

「我覺得是想像力。有想像力我們才可以東想西想,才可以不停討論不同的意見,也才能有人提出沒想過的問題跟答案。」

「我覺得是沒有一定的答案,它不是是非題,不能考試。」

「可是這次老師給我們的回家作業不就是考試嗎?」

「不是吧?老師只是要我們寫下自己的想法跟回答而已,也沒有說對跟錯。」

「但現在老師問我們『不能缺少什麼東西』,好像在問一個最終的回答呀?」

「我不覺得誒,像我也覺得前一位同學說的『想像力』有道理。你也可以認為別的東西重要啊。」

「我認為是上課很自由。在這邊可以自由地提出想法,答案沒有限制所以很有趣,會期待聽到大家的想法。而且大家也願意聽我的想法,所以我覺得很自在。」

我說:「哇,你們說得都很有道理。可是我現在要提出一位同學還想討論的哲學題目,他的題目是『我想知道哲學是什麼?』

然後他說:『總是搞不懂這個詞是什麼意思,但學的只是一大堆有趣的問題,明明只是一堆問題為什麼變哲學了?』大家覺得該怎麼回答他呢?」

這群孩子心目中的哲學

「我認為哲學很難算是一個科目,至少跟我們現在在學的國語、數學、生活、健康很不一樣,它就是一直問一直答。所以……哲學是一種……動腦活動?」

「我想接著講,這個動腦活動不會被打斷,即使遇到不同的意見也不會被打斷,不同的意見反而可以讓它繼續想下去。」

「我覺得哲學問題都很特別,就像之前說的,它不會有一定的答案。」

「我想要補充,我覺得哲學題目不管怎麼討論都不會有最終的解答。如果有答案,這個題目就不會再被算是『哲學』了。」

我:「大家的分享都很好喔,而且你們其實一直在互相補充,讓回答可以變得更完整。」

「已經快要下課了,老師在說結語之前,有件事情一定要先說:『我很開心,也很感謝這兩年和你們一起上哲學課,因為你們都是樂意思考、分享、聽同學說話也跟同學對話、也會忍不住繼續追問、並努力提出自己的看法的孩子。這很棒,你們懂得自己思考,也懂得合作創造。因為有你們,才有這麼棒的哲學課!請你們為自己鼓鼓掌!』」

「在這裡老師還是要提醒一下,就像前兩堂課C說的:『雖然可以一直追問,雖然沒有一定的答案,但自己還是可以對答案有自己的判斷。而且當發現別人的說法更有說服力的時候,不要頑固,可以換個答案。』」

「因為哲學的特性,『追求智慧』這件事情是沒有盡頭的,但不要忘記以前談蘇格拉底的時候有介紹過一句話:『按照你所知的善來生活。』意思就是,你可以選擇一個現在仔細想過後,覺得最好的答案。」

「但也要像C說的一樣,抱持開放的心,跟其他的答案對話,有更好的就換,沒遇到更好的就繼續堅持原本的。只要一直去做你當時覺得最好的選項,相信你一定會過得很有自信,因為你隨時都會是最真實也最美好的自己喔!」

黑板上留下同學對哲學的各種定義,沒有標準答案,哲學,是屬於每個人的思考練習。圖片來源:楊舒淵

班導師的回饋及結語

班導師在收齊作業後,發了一則短訊給我。我想這篇文章的結尾就先引用身為資深老師、又長期在旁邊觀課的他的回饋吧:

「今天請OO轉交小朋友們的想法和回饋。

約略看了一下內容,可以感受到孩子們喜歡無拘無束、自由自在的表達時光,本班有這機會實在很難得!

我也覺得「兒童哲學」引導者,要即時聚焦孩子們各式各樣的好奇,又不失多元思考的空間,需要相當功力的,希望這樣的模式能廣推。」

我要感謝翻轉教育提供我分享文章的平台,每次也在編輯上投注了許多心力。我也想回到我在第一篇文章〈低年級的兒童哲學課:從「玩」想起〉提到的初衷——不需要跟我一樣是哲學教師,大人只要願意,都可以讓這樣的對話落實在親子的日常,讓孩子成為思考的主人。

希望這一系列8篇文章記錄的對話、引導要點、介紹的方法與理念,可以做為每一位願意跟孩子展開對話的大人的參考。我也會再想想看可以用什麼樣的課程或續作,來回應班導師提到的「希望這樣的模式能廣推」。

對話是思想的體現,我也是一位想聽到自己孩子真實想法的爸爸,各位我們一同和孩子進行自由對話,創造屬於自己親子、師生的兒童哲學吧!

您可能有興趣