當AI結合Maker,成為學生創客路上的個人引導者

你是否在實行創客教育的過程中面臨學習失焦、資源限制等挑戰?當AI強勢加入,如何順利地成為孩子「學會提問、動手實作」的最佳學習夥伴?本文由方方老師根據自身教學經驗,分享一套AI × Maker的課程實踐方法,打造兼具自主、創意與反思的學習歷程。

AI 輔助創客教育,結合素養導向式教學,打造學生專屬的學習歷程與作品。圖片來源:Canva Pro

本文重點摘要

一、創客教育如何與素養導向完美結合?

在108課綱強調素養導向的教育改革之下,教師不只是知識的傳授者,而是學習歷程的設計師與引導者,使得課程的重心,逐漸從「教會學生什麼」轉變為「幫助學生成為什麼樣的人」,進而具備解決真實世界問題的能力,從生活經驗中學習,透過觀察與實作,建構知識、發展技能、形塑態度與價值觀,最終能夠靈活應對未來的挑戰。這樣的核心理念,正與創客教育(Maker Education)不謀而合。

創客精神強調「從做中學」與「為學習而製作」,重視動手實作與問題導向學習的過程,強調學生主動發現問題、提出創意、設計原型並反覆調整,最終能產出具有意義的作品。過程中,學生從觀察生活現象出發,歷經探究、設計、實作與反思的完整歷程,提升複雜問題解決的能力,也培養對日常世界的敏感度與自信(Wang, Lim, Lavonenm, & Clark-Wilson, 2019)。

二、課程實作難在哪?創客教育面臨瓶頸

然而,創客的執行在教學現場往往充滿挑戰。一方面,傳統課堂仍受到評量壓力與升學文化的影響,教師較難投入時間與空間進行開放式、長時間的創客任務(Wang, Lim, Lavonenm, & Clark-Wilson, 2019)。

另一方面,創客教育本身也對課程設計提出更高的要求——學生需要明確的引導機制與資源支援,否則容易在創作過程中感到迷惘,甚至因挑戰過大而挫敗自信,降低自我效能感與學習動機(Vongkulluksn, Matewos, Sinatra, & Marsh, 2018)。

特別是在小學與國中階段,學生的認知結構尚在發展,若教師缺乏足夠的引導工具與分組策略,課程可能流於形式、失焦、甚至造成學習焦慮。因此,如何在創客課程中提供「適時的支持」、「不過度干預的引導」、「具備可回饋性的學習環境」,成為課程設計中的關鍵課題。

三、AI 成為學生創客歷程中的最佳學伴

恰逢AI時代的來臨,為教育現場帶來了新的轉機。AI讓學生能依據自己的學習步調、風格進行學習,解決了以往受限於師資、教學資源,而難以推行的個別化學習等困境,AI能根據學生的個人需求調整教學內容、進度與評量方式,使學習更加彈性且具回應性(Hu, 2024)。

因此,我嘗試將AI作為學生創客歷程中的引導者與輔助學習同伴,協助學生在專案實作歷程中,隨時獲得如資料搜尋、邏輯釐清、文本撰寫、發想激盪與設計延伸等支持。透過生成式AI的語言互動與內容生成能力,學生能即時獲得提問回饋與概念構思協助,讓創意不再卡關、資料統整更有效率。

我設計了一套融合Maker創客實作與AI自主學習支持的課程架構,期望讓學生在動手實作的過程中,擁有一位能「看得懂問題、說得出建議、陪得了過程」的AI夥伴。透過AI的陪伴,學生能聚焦學習主題、發展創意構想,理解資料蒐集與實驗規劃的方式,甚至進一步學會如何撰寫報告、回顧歷程與進行成果發表。

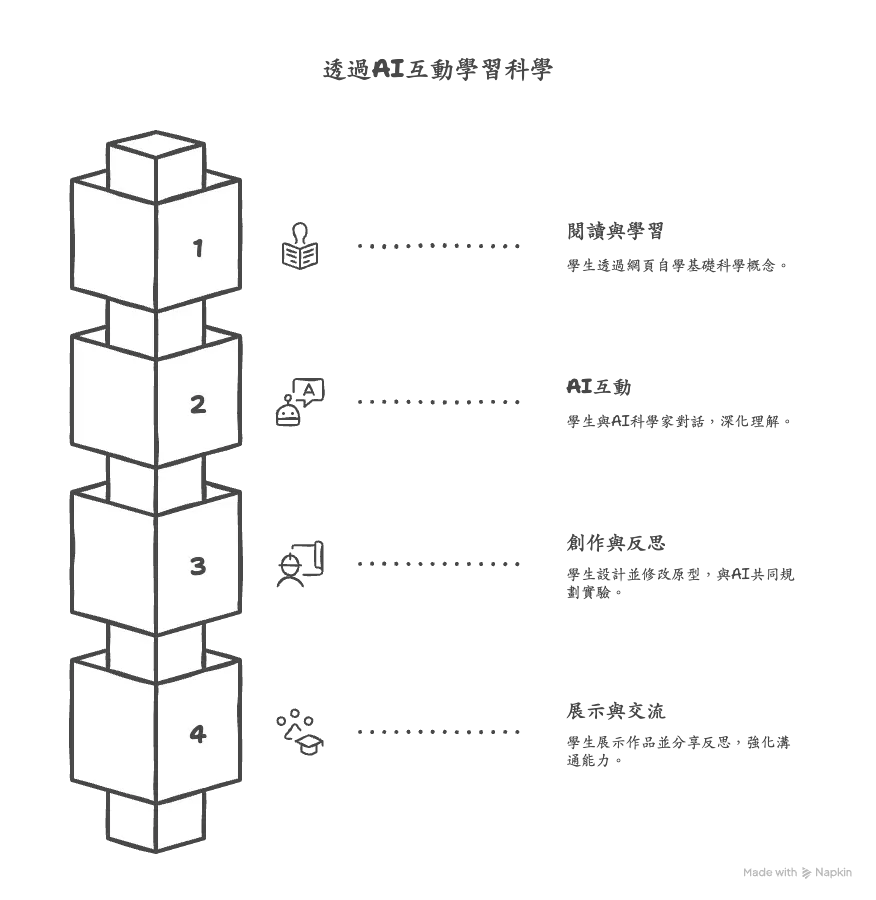

以「AI 、Maker 、科學素養」為核心,透過分階段任務設計,讓學生歷經自學、探究、設計、實作與反思五大學習階段,並結合AI對話、數位工具與創客實作,發展出屬於自己的科學創作作品。

學生透過與 AI 對話學習、運用各式工具與創客素材,創作屬於自己的作品。圖片來源:方方老師

任務一:閱讀並學習知識(自學與提問)

使用網頁平台:GameScience

目標:學生進行網頁自學,理解基礎科學概念與應用情境。

- 提取重點資訊、嘗試提出有意義的問題

- 將內容記錄於個人科學筆記中(可使用 Canva 或筆記本)

學習任務:

- 你發現了哪些重要知識?

- 這些知識可以應用在哪些生活情境?

- 你有哪些還沒解開的疑問?

將科學學習與創客步驟進行系統化拆解,提升邏輯與實作能力。圖片來源:方方老師

任務二:深入了解知識

使用AI工具:FunFun.Science-Game

目標:學生透過與AI互動深化知識理解,學習如何提問與探究。

- 與AI科學家對話,提出在閱讀中發現的問題或觀點

- 根據AI回應,再進一步追問或延伸思考。

提問方向:

- 某個科學現象為什麼會發生?

- 是否有更生活化的應用例子?

- 如果我想做出一個與此相關的作品,可以從哪裡開始?

學生與 AI 互動提問,練習科學探究與主題延伸思考,強化素養導向學習能力。圖片來源:方方老師

任務三:積木製作、設計實驗與實作

使用AI工具:FunFun.AI-科學探險家

目標:學生動手設計並修改原型(教師給予情境、學生自己設計),與AI共同規劃實驗並進行紀錄。

- 參考老師提供的初步積木情境或模板,製作出第一版作品

- 根據討論結果,設計實驗操作流程與紀錄表

- 實際進行操作與觀察,並記錄結果與反思

學習焦點:

- 你怎麼修改你的原型?為什麼這樣改?

- 實驗中發現了什麼新問題?

- AI給了你什麼關鍵的建議?

任務四:進行比賽與分享反思

目標:透過比賽與同儕互評,強化科學溝通能力與反思能力。

- 學生將作品帶入課堂展示,進行小組比賽與互相提問

- 撰寫反思筆記,思考知識應用與實作之間的關聯性

- 分享學習歷程與挑戰突破的故事

學生帶著創客作品參與班級比賽,進行成果展示,提升科學溝通與反思能力。圖片來源:方方老師

延伸工具:

- 使用 Canva 製作個人化的「科學筆記」

- 製作成果發表簡報,進行口頭報告或拍攝小影片

這一系列任務的設計,讓學生不只是「做」出一個東西,更是在AI的引導下,學會思考、提問、修改與反思。

在這樣的歷程中,學生逐步成為能理解科學、運用科技、表達觀點的未來創課者。

參考資料:

Wang, T. H., Lim, K. Y., Lavonen, J., & Clark-Wilson, A. (2019). Maker-centred science and mathematics education: lenses, scales and contexts. International Journal of Science and Mathematics Education, 17(Suppl 1), 1-11.

Vongkulluksn, V. W., Matewos, A. M., Sinatra, G. M., & Marsh, J. A. (2018). Motivational factors in makerspaces: a mixed methods study of elementary school students’ situational interest, self-efficacy, and achievement emotions. International journal of STEM education, 5(1), 43.

Hu, S. (2024). The effect of artificial intelligence-assisted personalized learning on student learning outcomes: A meta-analysis based on 31 empirical research papers. Science Insights Education Frontiers, 24(1), 3873-3894.

您可能有興趣