孩子天天忘東忘西?用 WOOP 策略,陪孩子練習自我管理!

孩子三天兩頭忘記帶課本、水壺,忘記整理書包?其實他們不是懶,而是缺乏把目標轉化為行動的策略。本文由兩位教師為文介紹 WOOP 四步驟,具體示範家長可以如何引導孩子將「想做」轉化為「做到」,幫助孩子練習目標設定、建立自我管理的基礎。

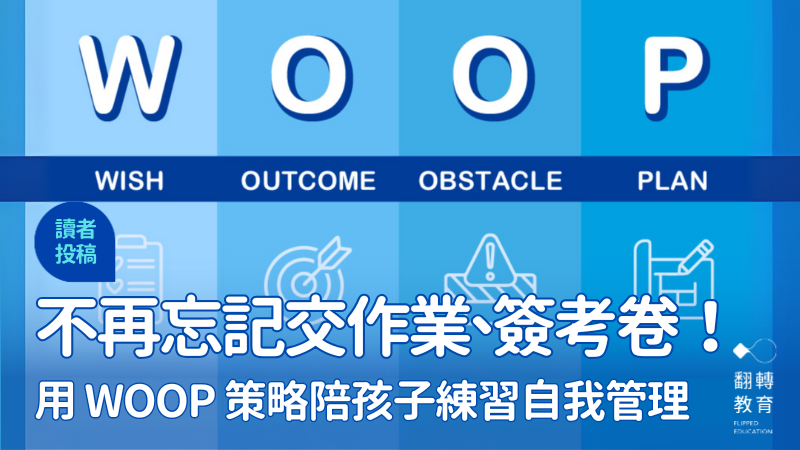

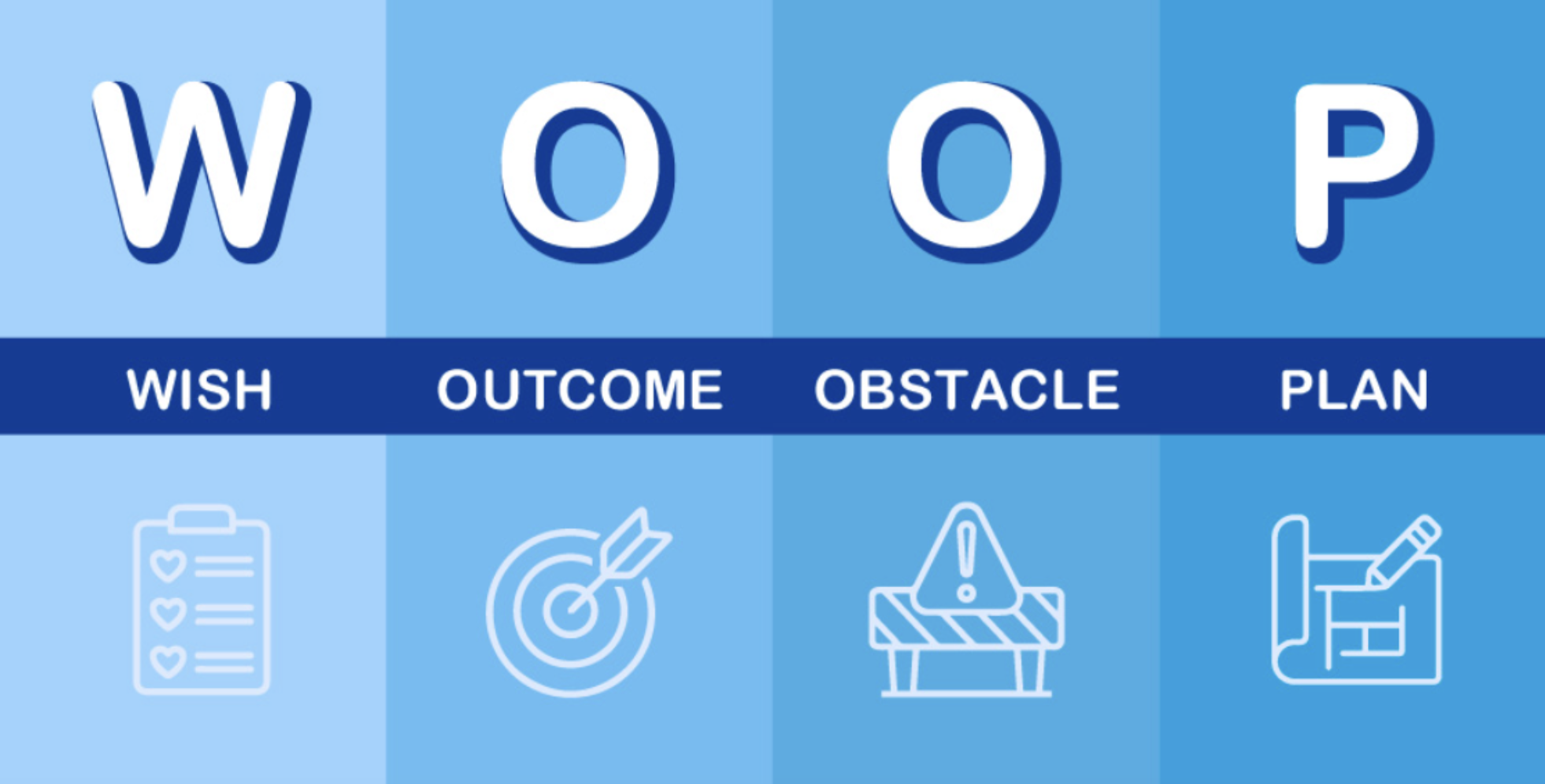

用WOOP四步驟,陪養孩子從「我會記得」到「我真的做到了!」。圖片提供:胡安頡、方予心。圖片來源:https://www.flaticon.com/

你是否也曾接到老師寫在聯絡簿上的留言:「今天寶貝忘了帶國語習作,請爸爸媽媽提醒孩子將其放入書包。」每天忙碌工作之餘,家長還得費心關注孩子的課業狀況,甚至三天兩頭都得處理孩子「又忘了」的問題——忘記交作業、忘了帶書、忘了簽考卷。孩子明明也說:「我會記得帶!」、「我下次不會忘了!」但過幾天後,情況依舊沒改變。

作為父母,我們常常感到困惑:明明孩子表面上也有動機、有意願,但為什麼總是「說得多、做得少」?我們該怎麼幫助他們,不只是嘴巴說說,而是真正踏出第一步、持續行動?

在心理學中,有一套名為「WOOP」的四步驟策略,正是從目標動機出發,協助孩子將「想要做到」轉化為「實際做到」的有效方法。不只適用於學習目標,也能幫助孩子改善生活習慣、提升自我管理力。本文將以具體例子說明,如何運用 WOOP 策略,陪伴孩子從「常被寫聯絡簿」變成「主動整理書包、記得交作業」的行動者。

不是懶,是「幻想太多、行動太少」

這樣的情況,其實和孩子的「思考模式」有關。在心理學家 Oettingen 的系列研究中指出當孩子設定一個目標時,他們對目標與挑戰的思考順序,會影響後續是否採取行動(Sevincer et al., 2017)。

有些孩子只會幻想美好的結果:如果記得交作業就能被老師誇獎,被老師從黑板上擦掉名字,甚至被當作只是「偶爾粗心」的乖學生,但他們卻沒想過自己回家後容易被手機、電視分心;相反地,有些孩子則一想到困難重重,便直接放棄了:就算今天把習作放進去了,明天還是可能忘記水壺、餐袋或課本,乾脆直接放棄整理書包。

心理學家認為,唯有孩子在心中同時考慮「達成時的好處」與「可能遇到的阻礙」,並且提前設想應對方法,才有機會真正改變行為。這樣的思考方式,不只是想法的轉變,更對應到 WOOP 策略的四步驟,幫助孩子將願望具體化、拆解阻礙,並啟動行動(Oettingen, 2014)。

WOOP策略是什麼?

心理學家 Oettingen(2014)發展出一套簡單又實用的四步驟策略,稱為「WOOP策略」,能夠幫助孩子將「想做」的事情轉化為「真的去做」的行動計畫。

「WOOP」是四個英文字母的縮寫,家長或教師都可以依序引導孩子進行以下練習。每個步驟都以簡短語句完成,聚焦且具體:

- Wish(希望):陪伴孩子一起寫下想要完成的目標。

- Outcome(獲得):試著引導孩子想像若目標實現後,自己會有什麼樣的好心情或讓他人產生什麼正面感受。

- Obstacle(阻礙):引導孩子思考在過程中自己可能遇到的最大困難,可能是外在環境,也可能是自己的習慣。

- Plan(計畫):和孩子一起使用「如果……我就……」的句型,寫出具體的應對策略。

圖片提供:胡安頡、方予心。圖片來源:https://www.flaticon.com/

爸爸媽媽,我不想再老師被寫聯絡簿了

孩子明明會在意聯絡簿上的紅字,卻總是一再忘記整理書包。當孩子說出「我不想再被寫聯絡簿了」,正是家長可以引導孩子使用 WOOP 策略來實際行動的關鍵時刻:

- Wish(希望):我希望每天晚上睡前能自己把書包整理好。

- Outcome(獲得):我養成整理書包的習慣,會讓我覺得我長大了,是一個有責任感的好學生。

- Obstacle(阻礙):上課已經很累了,回家只想看電視,根本不想動書包。

- Plan(計畫):如果我吃完飯後想看電視,我就先請媽媽幫我把遙控器保管好,等我整理好書包後再還給我。

一到三都是簡單且具體的策略,是孩子比較容易理解且寫下的步驟,但是第四步驟「擬定計畫」往往是孩子最需要協助的部分,也是能不能真正「開始行動」最關鍵的一步。即使孩子能輕鬆說出一個方法,家長仍需根據對孩子的了解,協助檢視這個方法是否具體、可行、是否能應對實際的生活情境與挑戰。這樣的對話,不只是幫孩子「想出辦法」,更是訓練他們學會如何面對問題、修正思路與策略,並邁出行動。

不過,計畫再完美,遇到真實生活時,往往還是會出現「說得容易,做起來難」的狀況。許多家長也會發現,孩子雖然當下想得頭頭是道,但真正遇到生活情境時,卻又回到原本的習慣模式。這正是 WOOP 中「P(Plan)」這一步驟最容易失效的地方——如何讓計畫真的被執行?又該怎麼幫助孩子從「知道」走向「做到」?

從被動走向主動

第四個步驟常常是孩子最直覺說出口的計畫,但爸爸媽媽往往會知道——事情絕不會這麼順利。就拿「請媽媽保管遙控器」這個方法來說,孩子一回家如果又直接衝去看電視、完全忘記整理書包,等大人提醒時,往往換來的是一句:「好啦,我會整理啦,好煩喔!」這時候原本的計畫就容易不了了之,慢慢被遺忘。

因此,在這個階段,家長的角色不是一直提醒,而是陪著孩子一起預想:到底哪個環節最容易「卡關」?孩子需要的真的是「一直提醒」嗎?還是其實可以換一種方式讓他自己記得?

這時候,不妨陪孩子一起「演一場戲」:幻想那個他覺得「媽媽一直念很煩」的場景,然後再問他:「那你想不想換個方法?要不要我們在房門上掛個小白板,上面寫『睡前:整理書包』,你睡覺前一定會看到,就會記得,還能自己打勾!」

透過這種讓孩子主動設計「提醒機制」的方式,不只能減少親子間的摩擦,也讓孩子感受到「我可以掌握自己」,這種感覺,是建立長期習慣的重要開始。

WOOP是橋梁,也是孩子學會自我管理的起點

WOOP 策略的可貴之處在於,它是一套簡單、好操作的思考工具(Wittleder et al., 2025),能幫助孩子一步步練習思考目標、面對挑戰,也更有能力主動調整行為,走向更有自律的生活方式。無論是老師在課堂中,還是家長在家裡,都可以輕鬆引導孩子練習這四個步驟,幫助他們把「我想要」變成「我做得到」。

對國小階段的孩子來說,自我管理的能力仍在逐步發展,此時最重要的,是爸爸媽媽能以溫和且穩定的方式陪伴與引導。我們除了能提醒孩子「記得去做喔!」,還能透過 WOOP 策略,協助孩子練習自己思考:「我想完成什麼?我可以怎麼做到?」

家長的溫柔陪伴與細心觀察,是孩子培養行動力的重要力量。爸爸媽媽可以和孩子一起想像目標、討論可能出現的挑戰,並共同規劃適合他的提醒方式與解決策略。透過這樣的過程,孩子會慢慢學會用自己能理解的方法,記住該做的事、持續完成每天的任務,一步步實現自己設定的小目標。

WOOP 策略的真正價值,不只是幫孩子完成一件作業、不再忘記書包,更重要的是培養他們「自我對話」、「面對挑戰」與「實際行動」的能力。當孩子習慣這樣的思考流程,就能逐漸建立起自我管理的基礎,為未來的學習與生活打下穩固的根基。

願 WOOP 策略成為你與孩子之間的默契練習,從一句「我會記得」開始,慢慢走向「我真的做到了!」

參考資料

Oettingen, G. (2014). Rethinking Positive Thinking: Inside the New Science of Motivation. New York: Current.

Sevincer, A. T., Mehl, P. J., & Oettingen, G. (2017). Well self-regulated people use mental contrasting. Social Psychology, 48(4), 225–235.

Wittleder, S., Bhoopsingh, B., Gollwitzer, P. M., Jay, M., Mutter, E., Valshtein, T., Angelotti, G., & Oettingen, G. (2025). WOOP as a brief alcohol intervention led by lay coaches in college settings. Health Education & Behavior, 52(3), 299–308.

您可能有興趣