AI是教育陷阱還是翻轉教育的跳板?從恐懼中起跳,落地於思考與創造的教育未來

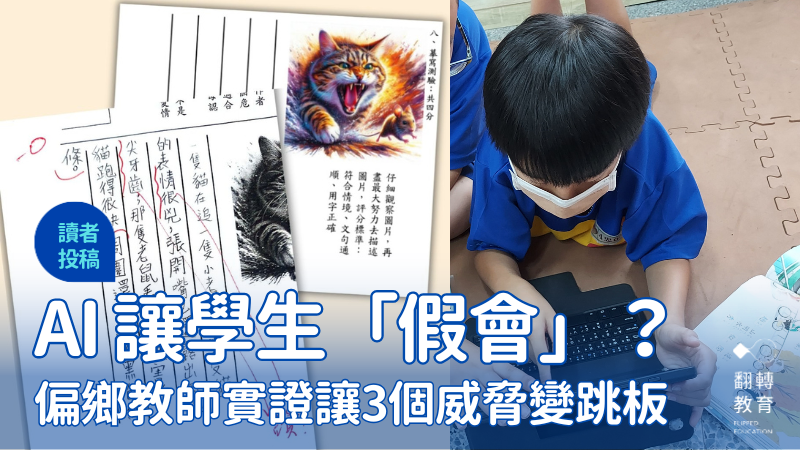

AI進入教室,是教育的災難還是契機?面對 AI 進入教育現場的挑戰,許多教師擔憂學生「假會」、資源不均等問題。屏東縣後庄國小黃朝榮老師以實務經驗親身分享,提出將 AI 視為「跳板」的3個觀點,讓 AI 成為推動教育創新的助力,而非威脅。

圖片提供:黃朝榮

本文重點摘要

面對 AI 進入教育現場的挑戰,許多教師擔憂學生「假會」、資源不均等問題。本文以偏鄉教師的實務經驗出發,提出將 AI 視為「翻轉跳板」的觀點。透過重新定義評量方式,從注重答案轉向思考過程;善用免費 AI 工具,推動數位素養;重新定位教師角色,從知識傳遞者轉為學習引導者。

——關鍵不在禁止 AI,而是學會與之對話,讓 AI 成為推動教育創新的助力,而非威脅。

圖片提供:黃朝榮

一場關於 AI 與教育的對話,從質疑聲音開始

最近讀了幾篇關於 AI 與教育的網路文章,有的語重心長,有的警世憂懼。他們指出, AI 讓學生「假會」、讓教育資源更加不平等,甚至可能摧毀教育本身。閱讀當下,我的心也沉了下來。

但隨著內在的懷疑浮現,我開始思考:悲觀是 AI 教育唯一的未來嗎?我們是否還有另一種角度去面對挑戰?

回想起 Google 剛在學生間普及時的情景——他們開始直接複製貼上、快速交差,當時我也憂心他們不再真正思考。然而,我逐漸明白,問題不在工具,而在於我們如何教導學生使用工具。如今面對 AI,我們再次站在風口浪尖,但這次的浪潮更快、風力更猛,已讓人無法忽視。

與其恐懼,不如將它視為一座「翻轉的跳板」,用力踩下去,躍向真正的教育創新。

跳板一:從「假會」看見「思考過程」的價值

「假會」這問題,老實說,多年前在 YouTube,谷阿莫說電影盛行時就存在了。學生看個十分鐘精華,就覺得自己「懂了」。現在 AI 十秒生報告,只是讓「假會」進化成「超速假會」。這正好打臉我們過去太重視「答案成品」,卻忽略「思考過程」的評量方式!

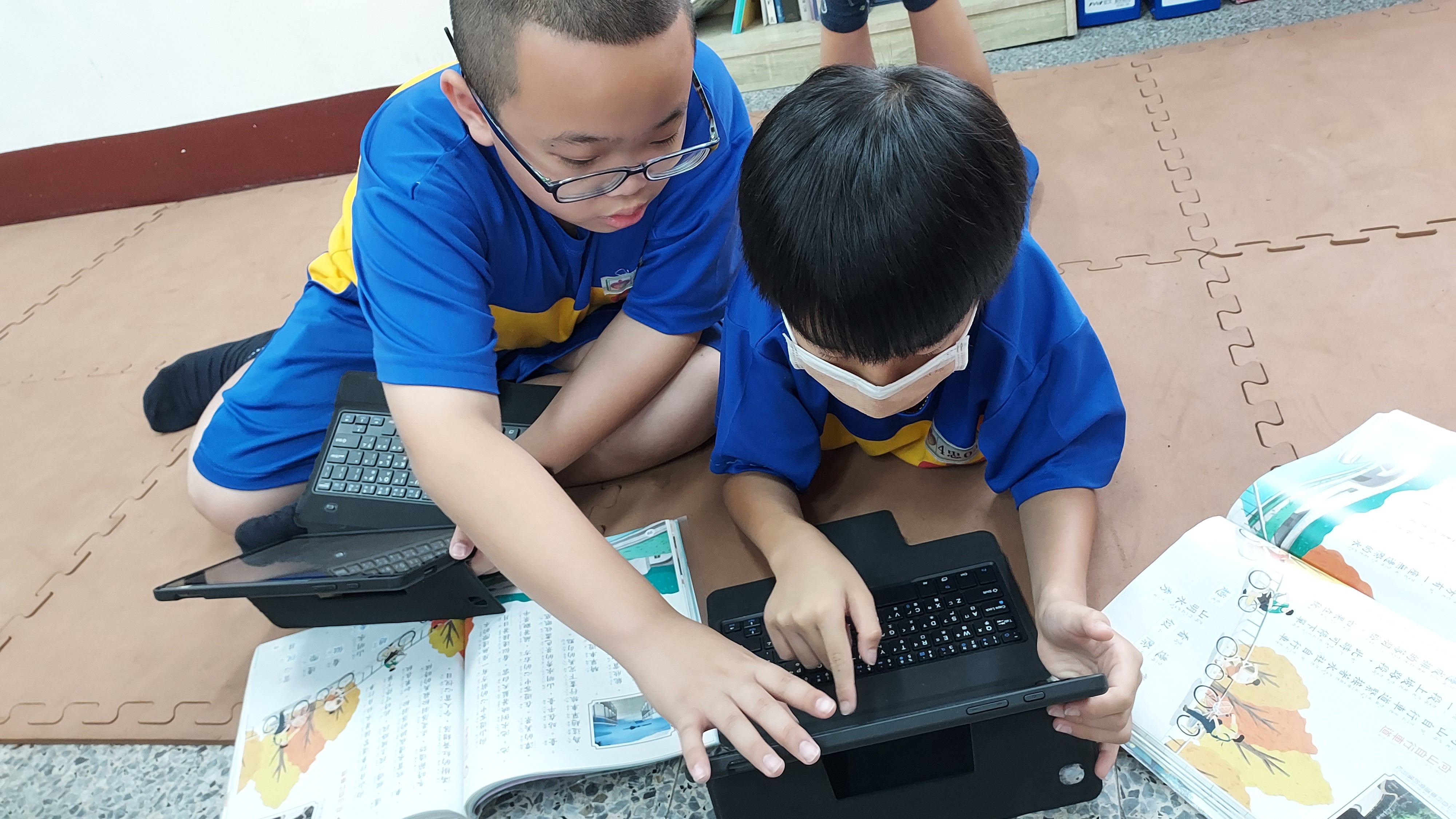

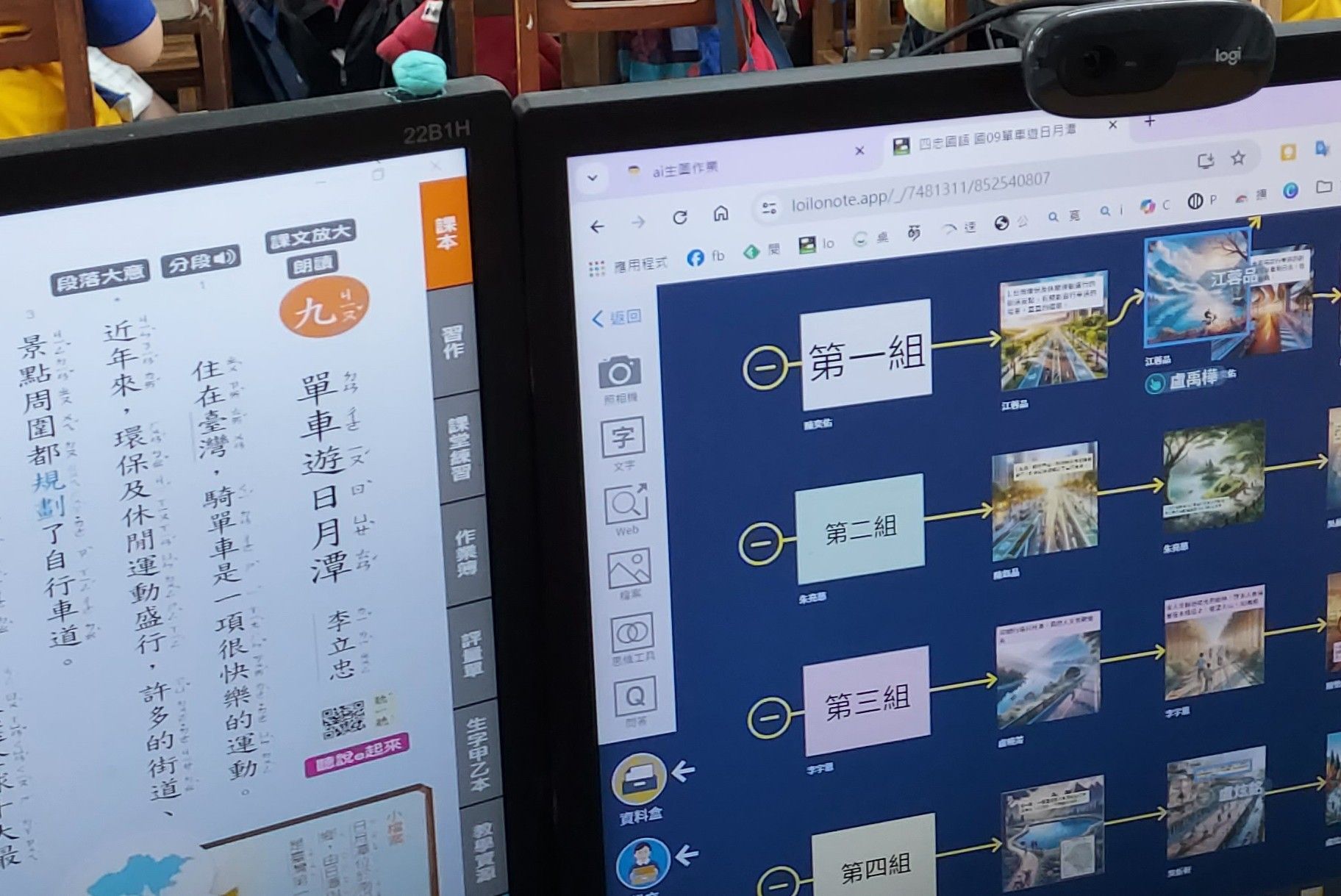

在我的國語課,先讓學生閱讀課文,再小組討論分段大意,思考哪些是關鍵字,學習摘要組合成生圖提示詞,接著貼到生圖軟體去生成圖片,然後再各組輪流發表成果,解釋他們從大意到生圖提示詞的思考過程。

小組討論課文分段大意。圖片提供:黃朝榮

課文大意轉生圖提示詞。圖片提供:黃朝榮

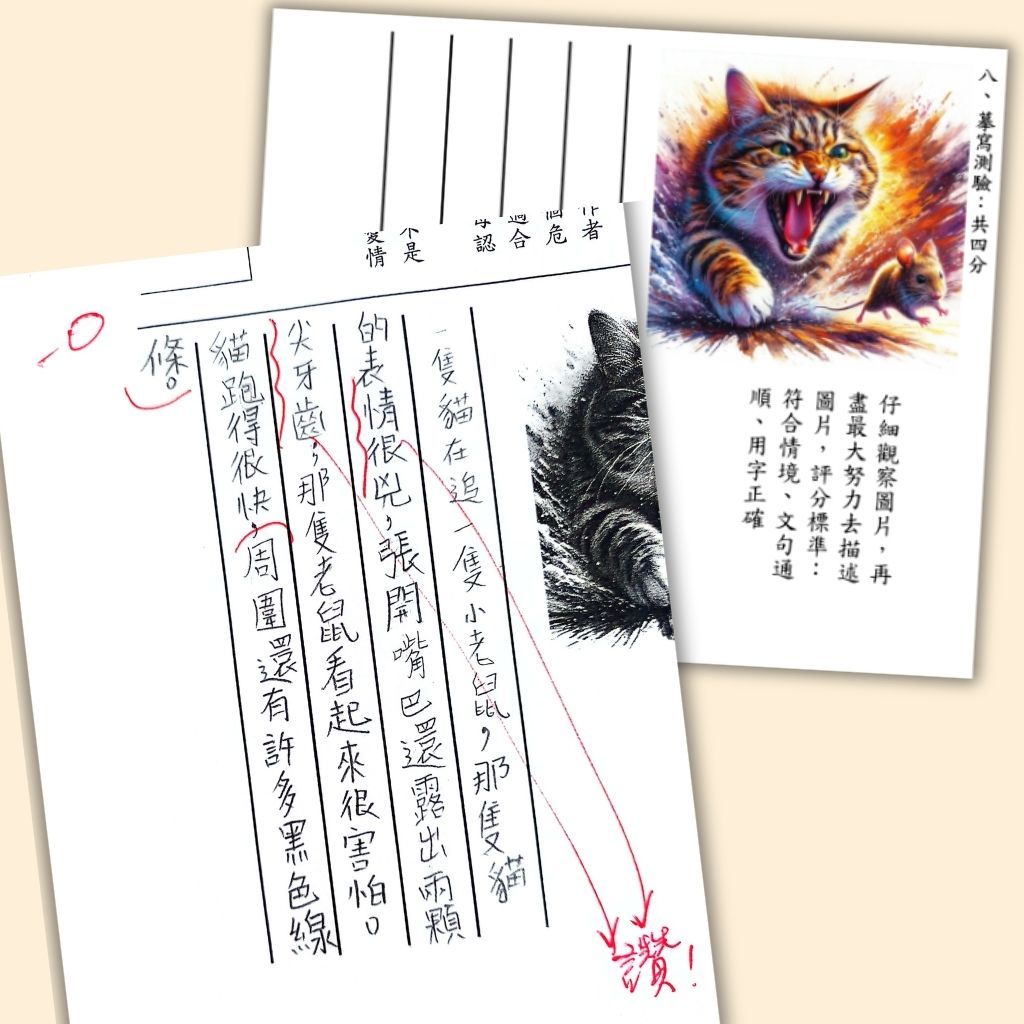

經過這樣重複的練習,我甚至在定期評量中,以圖片讓學生「視覺摹寫」出提示詞。我發現:學生在「如何精準說出需求」的過程中,也正在鍛鍊他們對語言、邏輯與關鍵詞的掌握能力。換句話說,對話式 AI 素養,其實是語文素養的延伸與深化。

定期評量:摹寫測驗,考生圖提示詞。圖片提供:黃朝榮

關鍵不是禁止 AI,而是學會和它對話。學生學會提問(提示詞)的那一刻,他們的思考也就開始了。重點不是最後那漂亮的成品,而是思考的軌跡。當我們評量的焦點從「答案正確與否」轉移到訓練「思考過程」時,學生反而更認真了。

跳板二:資源不均?反而推動「真功夫」與「團體戰」

AI 工具的確存在資源落差——免費與付費版功能有別、設備普及率不一。但與其被付費牆擋住,劃地自限,不如先把免費的 AI 工具用到極致。像 MagicSchool、因材網的 e 度⋯⋯這些免費工具,功能已經堪用。

我執教偏鄉小學三年級,班上 23 人,只有 18 台平板,面對設備不足,與其等待補充,我先出借自己的舊手機和平板共 3 台,也鼓勵學生自帶平板,讓學生都有接觸 AI 的機會。課中課後,我使用免費工具,指導學生用提示詞拆解問題到解答、練習作文自學、進行數學演練,甚至玩闖關遊戲推動閱讀教學。

我認為真正的差距,從來不是工具價格,而是教師與學生的數位素養。腦袋清楚、問題問得好,陽春工具也能激盪深度學習。當然,政府應視教育 AI 為公共基礎建設,建立免費穩定的平台、投資師資培訓與設備維護。台灣是全球 AI 硬體重鎮,教育不該淪為被動使用者,而要成為創新領航者。

跳板三:老師會被取代?不,是重新被定義!

面對AI,不少教師焦慮「我還有價值嗎?」但我覺得,AI 時代的老師不是被取代,而是被解放了——不再需要當一個行走的百科全書,可以專注在更重要的事情上:陪伴學生思考,引導學生成長。

以前我們總要花很多時間準備資料、解釋概念,現在 AI 可以協助這些工作。但 AI 無法替代的,是人與人之間的連結,是對學生的理解和關懷,是在學生困惑和怠惰時給予的鼓勵和引導。

我開始在課堂中運用 AI,但不是讓學生直接查資料,而是讓 AI 提出某觀點,再由學生辯論:「你同意嗎?為什麼?」「有沒有不同的角度?」這樣的課堂變得更有趣,因為學生不再是被動接受資訊,而是主動參與思考。

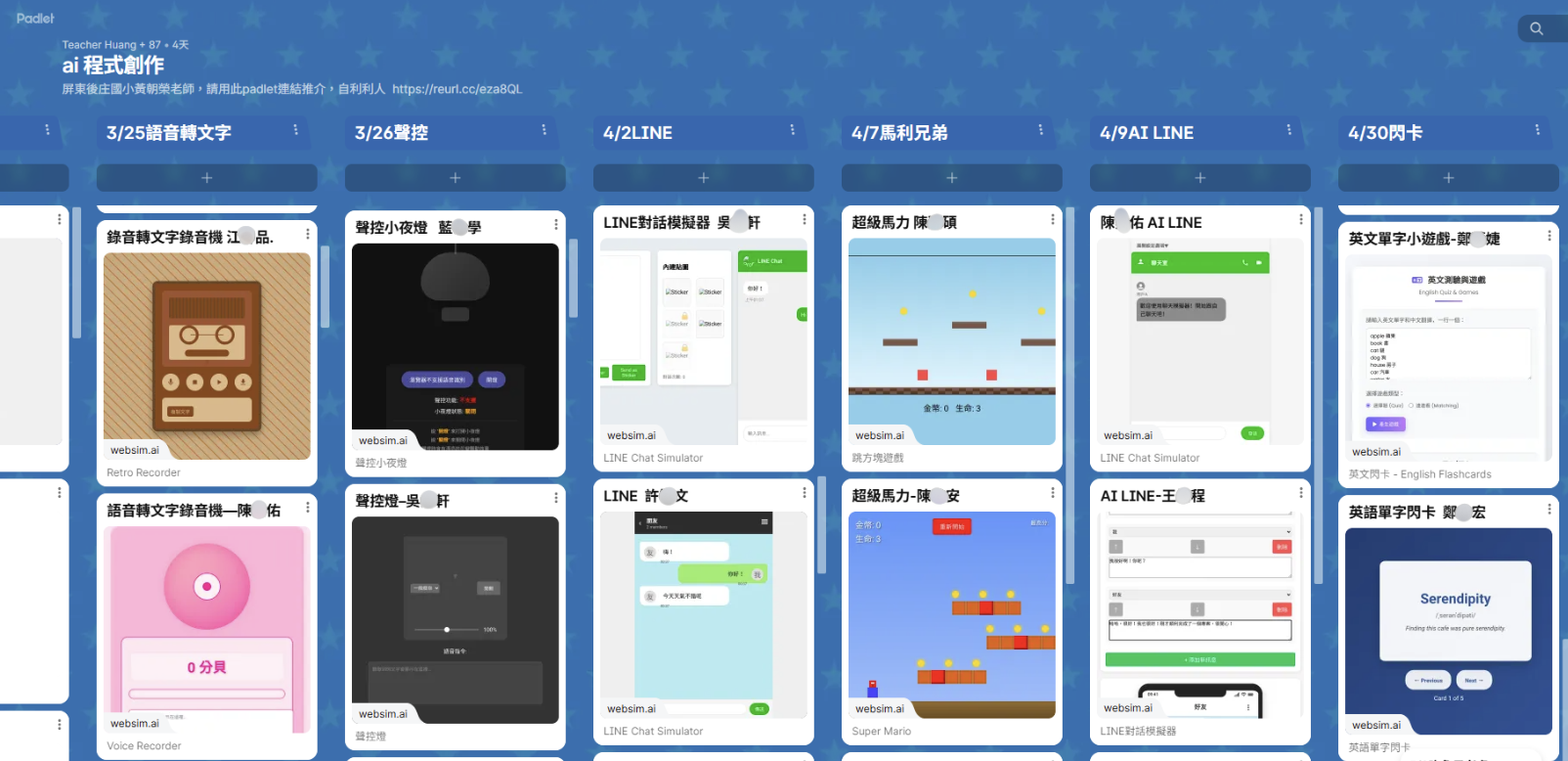

我甚至讓學生進行 Vibe Coding——用自然語言描述需求,讓 AI 自動生成程式的對話式學習。學生不再從「學語法」開始,而是從「表達需求」開始,讓程式設計變得更像創作。

全班學生的 AI 程式創作。圖片提供:黃朝榮

當老師引導學生從被動輸入,轉為主動輸出時,透過 AI,他們練習提問、推理、協作、產出⋯⋯這些正是傳統教育做不到的深度學習能力,也是老師的新定位。

學生運用AI程式創作「聲控電燈」。圖片提供:黃朝榮

結語:翻轉從「擁抱不確定性」開始

說實話,我也不知道 AI 會把教育帶到哪裡去。但我知道,恐懼和抗拒不會讓問題消失,只會讓我們錯失機會。與其擔心 AI 會帶來什麼威脅,不如思考我們可以用 AI 做什麼。

我知道,每一次技術革命都會帶來焦慮,但也會創造新的可能性。印刷術的發明曾經讓人擔心書本會讓人變笨;電腦的普及也曾經讓人擔心會取代人類。但事實證明,關鍵不在於技術本身,而在於我們如何使用技術。

AI 教育的未來,關鍵在我們是否敢放下過去的教學慣性,重新定義「學習是什麼」、「能力是什麼」、「教師的價值是什麼」。當我們放下成見,以開放的心態面對變化時,我們會發現,這個時代給了我們前所未有的機會:讓每個學生都能按照自己的步調學習,讓每個老師都能專注在最重要的事情上,讓教育真正變成一場關於思考、創造和成長的旅程。

當我們願意以開放態度面對變化,那麼,AI或許不再是「陷阱」,而會是推動教育進化的最佳跳板。

您可能有興趣