從「競技場」變「遊樂園」!AI重啟科技教育的想像力

還記得初學程式時的挫折感嗎?如今生成式AI正改寫學習方式,學生可用自然語言與AI協作,跳過繁瑣語法,專注創意與解決問題。這波技術門檻的降低,或許正是重新思考「什麼是好的科技教育」的好契機。

從「競技場」變「遊樂園」!AI重啟科技教育的想像力。澳門石排灣公立學校FB

本文重點摘要

在程式碼與演算法構築的數位世界中,資訊科技教育長期被兩道無形高牆所困:一邊是繁複的軟硬體操作流程,另一邊是抽象嚴謹的邏輯思維訓練。學生們彷彿置身於技術迷宮,必須先熟記無數指令與語法,才有資格觸碰創意的門扉。

這種「先技術、後創意」的學習模式,不僅讓多數人在機械式練習中消磨熱情,更形成殘酷的篩選機制:那些未能快速掌握工具操作的學生,往往被貼上「缺乏天賦」的標籤,甚至在科技競賽文化中淪為沉默的旁觀者。

一、從技術競逐到創意實踐:生成式AI重塑科技教育的未來

生成式AI的崛起,正為這座迷宮開啟一扇新的視窗。當ChatGPT能解析自然語言生成程式碼、MidJourney可將文字描述轉為精緻圖稿,技術門檻不再是阻擋創意的鐵幕,教育現場開始出現微妙轉變。

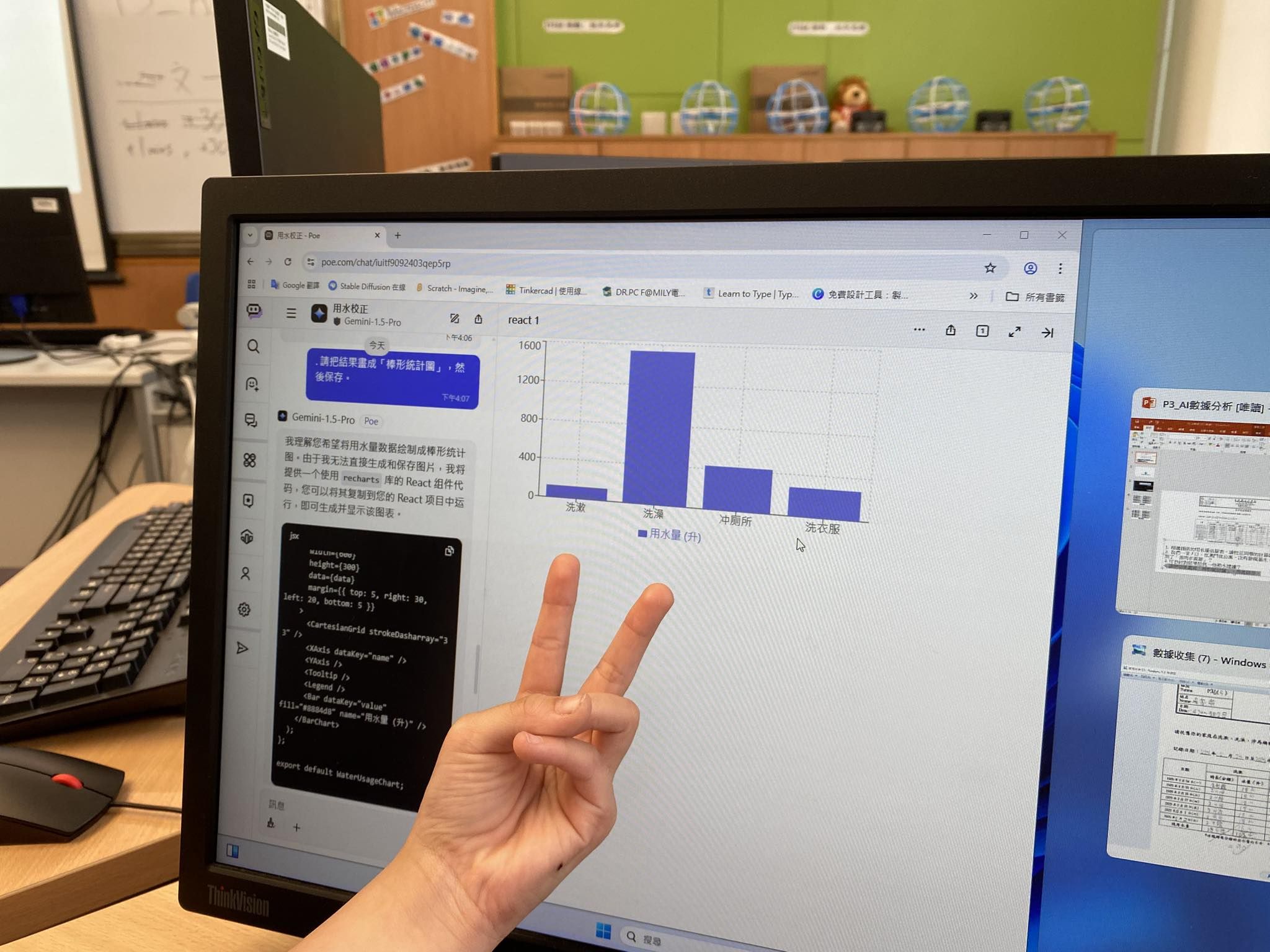

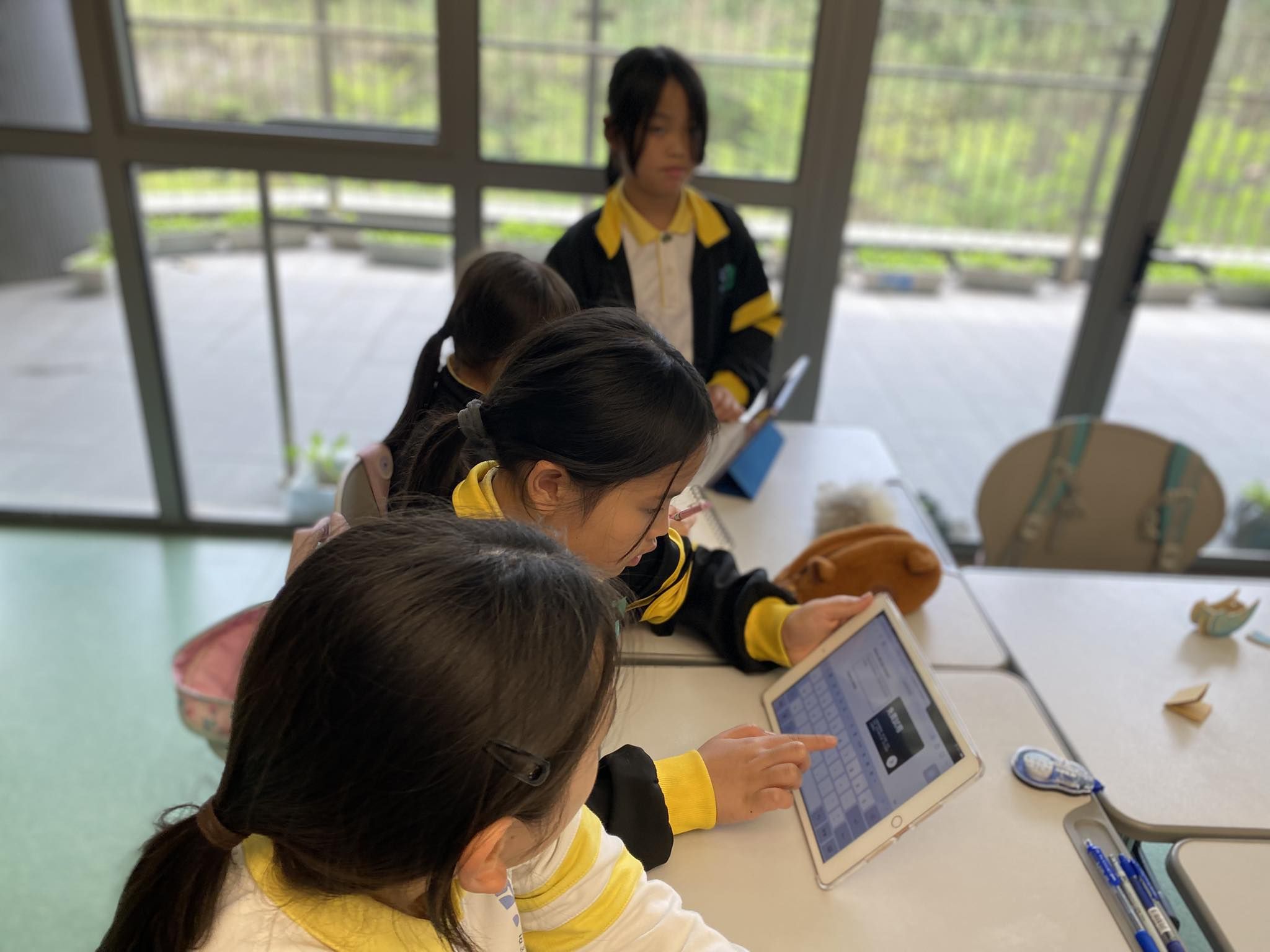

例如,中小學生可以運用AI工具,分析不同的生活數據推動環保行動、高中生結合語音合成與物聯網打造長輩照護系統。這些「不完美但真實」的實踐,標誌著科技教育正從「技術競逐」轉向「問題解決」的新典範。

這波變革不僅重新定義學習成就感,更預示著教育本質的深層回歸。當AI承擔重複性技術工作,人類獨有的洞察力、同理心與跨域整合能力,終將成為科技創新的真正核心。此刻我們站在典範轉移的起點,見證的既是工具的進化,更是整個世代學習主體性的覺醒。

透過Gemini 檢查數據科學性及畫出對應的統計圖。澳門石排灣公立學校FB

二、傳統資訊科技教育的困境:技術門檻與學習倦怠

在過去的資訊科技教育中,學習內容往往分為兩大方向:「機械操作」與「演算法與編程」。前者強調軟硬體的使用,例如熟練操作文書處理軟體、資料庫管理、網路設定等;後者則著重於邏輯思維,如程式設計、演算法優化、資料結構等。

儘管兩者看似不同,但核心目標都是希望學生能掌握「程序性知識」,並透過反覆練習達到「熟能生巧」的境界。然而,這樣的學習模式卻帶來一個嚴重的問題,就是技術門檻過高,導致學生容易在學習初期就面臨巨大挫折。

例如,一位初學程式設計的學生,可能光是環境設定(如安裝開發工具、理解版本控制)就耗費大量時間,更遑論後續的邏輯思考與除錯過程。這種「先熟練技術,再實現創意」的學習路徑,往往讓學生在尚未體驗到科技樂趣前,就已因繁瑣的操作而失去興趣。

更令人憂心的是,社會上的科技競賽與活動,大多仍以「技術能力」作為主要評判標準。無論是機器人競賽、科展或程式設計比賽,評審往往關注的是作品的技術複雜度,而非創意或實際應用價值。這導致許多學生認為「資訊科技只屬於少數天才」,自己再怎麼努力也難以企及,進而產生學習無力感,甚至徹底放棄。

三、生成式AI的崛起:降低技術門檻,讓創意成為核心

生成式AI(如ChatGPT、Copilot、Gemini、MidJourney等)的出現,正逐漸改變這一局面。這些工具能夠協助學生跳過繁瑣的技術環節,直接進入「創意實踐」階段。例如:

程式設計:學生可以透過AI輔助生成程式碼(例如Python、Java、C、HTML等),並專注於邏輯設計,而非語法細節。

資料分析:AI能快速整理數據、生成視覺化圖表,讓學生更易理解趨勢。

多媒體創作:AI繪圖、影片剪輯、音樂生成等工具,使藝術與科技結合更為容易。

文書處理:AI可協助撰寫報告、整理重點,提升學習效率。

這樣的轉變,讓資訊科技從「技術導向」逐漸轉為「問題導向」,學生不再需要先花大量時間學習工具操作,而是能直接利用AI解決實際問題。從想法到實踐的快速迭代,大幅提升了學生的成就感,讓他們真正感受到:「原來科技可以幫助我實現想法!」

小六學生分組運用CANVA製作畢業影片。澳門石排灣公立學校FB

四、學習生態的轉變:從「技術比拼」到「創意實踐」

儘管AI降低了技術門檻,但現行的教育與競賽體系仍存在慣性。許多比賽仍以「程式能力」作為主要評分標準,例如要求學生自行撰寫複雜演算法,或使用特定技術框架。這使得AI輔助學習的學生,可能在傳統競賽中處於劣勢。

然而,這樣的狀況正在改變。越來越多教育者開始提倡「AI協作學習」,並調整評量標準,例如:

重視問題定義能力:學生是否能精準找出問題,並提出可行的解決方案?

強調跨領域整合:作品是否結合科技與人文、社會議題?

評估實際影響力:專案是否能真正解決現實問題,而不僅是技術展示?

近年興起以AI結合創意的實踐計劃競賽項目,就是鼓勵學生結合AI工具與開放資料,開發具社會價值的應用。相較於傳統程式比賽,這類活動更注重創意與可行性,而非純技術難度。

五、未來展望:AI時代的科技教育新典範

隨著AI技術的普及,資訊科技教育將迎來根本性的變革。未來的學習重點可能包括:

AI素養(AI Literacy):如何有效與AI協作、判斷AI輸出的正確性、理解其倫理影響。

問題解決導向:科技不再只是工具,而是解決真實問題的途徑。

跨學科整合:結合程式設計、設計思考、社會科學等,創造更具影響力的作品。

轉變將使科技教育從「少數人的競技場」,轉變為「每個人都能參與的創意平台」。學生不再因技術門檻而卻步,而是能更自信地說:「我不一定要成為頂尖工程師,但我可以用科技改變世界。」

運用Raphael ai,快速對綠色建築概念建行模擬。澳門石排灣公立學校FB

綠色建築概念的模擬例子。澳門石排灣公立學校FB

結語:科技教育的新起點

生成式AI的普及,正在重塑資訊科技教育的面貌。它不僅降低了學習門檻,更讓「創意」成為科技應用的核心。儘管現行教育體系仍有調整空間,但隨著AI技術的發展,未來的學習生態將更加多元、包容,並真正實現「科技屬於所有人」的理想。

對於教育同工而言,這是一個全新的挑戰,也是難得的機會,我們不再需要培養「技術工匠」,而是能培育出「用科技改變世界的創意實踐者」。當學生能真正享受學習過程,並從中獲得成就感時,資訊科技教育才真正達到了它的使命。

在Scratch平台上整合AI圖像與AI音樂,再進行程式編寫。澳門石排灣公立學校FB

您可能有興趣