低年級的兒童哲學課:讓思想綻放、培養好品格的方法

孩子口中的「髒話」也可以成為哲學對話的起點!志工家長、竹科實中哲學教師楊舒淵老師從一堂低年級的哲學課說起,分享如何透過友善的聆聽與開放的提問,帶領孩子們探索語言、情緒與價值觀的世界。只要方法得當,每個大人都能陪孩子一起思辨、一起長大。

低年級的兒童哲學課:讓思想綻放的方法。圖片來源:Shutterstock

「孩子是天生的哲學家嗎?」這其實是各有所見的問題。要我來說,我會先跳出「哲學家」這個讓大人小孩都有所困惑、或者有奇妙想像的框架,回來看看孩子思與想的潛能:他們充滿好奇,經常問著「為什麼」想要追根究底;他們富有想像,編織著各種各樣的世界和它們成立的「理由」。

那麼,面對這樣的孩子,大人要怎麼做才能讓他們保有、甚至滋養他們的創意能量呢?

最近我很榮幸能跟同校的故事志工夥伴分享帶領低年級兒童哲學課的方法,這篇文章改寫自我為這一小時的分享準備的內容。這些內容有一個中心理念——只要願意讓孩子成為思考的主人,每位大人都能做到——大人不需要是哲學教師,甚至不需要接觸過哲學,只要用對方法,孩子自然會綻放他的思想,你也將與他同游在哲思的海洋。

帶領的方法扼要來說指向三個目的:讓思想自由、讓見解開展、讓品味醞釀。

讓思想自由:用半開放式問題引導

孩子的思想本來就是自由的,大人需要做的,只是不阻斷它。在這裡,對話氛圍跟提問方法是一體兩面的。先說對話氛圍。要開啟一場好的對話,大人要成為一個友善的聆聽者跟開放的提問者。

友善聆聽者會歡迎孩子給出的任何切題的回答,總是找出回答中的優點來給予肯定。「優點」的要求不用太高,只要有擦到題目的邊緣就是好的回答,若是切題、甚至能幫助延伸討論,那當然更值得鼓勵了。累積的鼓勵,自然會帶出尊重且愉快的氣氛。

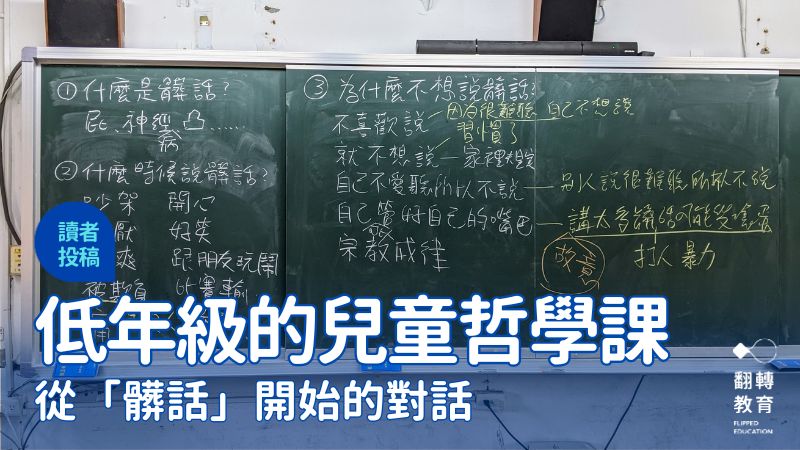

開放提問者會帶著接納各種回答的心態提出「半開放式的問題」,也就是在明確的提問目的與一定的答題範圍中,容許各種各樣的發想與回答的問題。讓我透過在〈低年級的兒童哲學課:從「髒話」開始的對話〉一文的記錄,來說明什麼叫做「半開放式的問題」,它又如何起到引導思考的作用。

第一個問題:什麼是髒話

為了討論「髒話」,我的第一個問題是「什麼是髒話?」提出這個問題的目的是為了盡可能地收集孩子聽說過的髒話,也為了了解他們對髒話的認識,同時也是要觸發他們開口的興致。

當然,提問時我就必須有接受任何髒話的準備,不管是口說的、身體語言的、本土語的、外國話的、粗俗的、戲謔的種種,在提出問題後通通都有機會出現。而且再髒的髒話我也許可以戲劇性的帶著微笑皺眉,但絕不能制止。

如此一來,盡情分享所知髒話的孩子因為感受到平時被禁止的也可以被寫上黑板談論,開始會進入一種無拘無束的狀態,而且分享的每一句髒話都會被友善聆聽者讚美,對話自然會進到自由的氛圍。那麼,在這裡「半開放」的是指什麼呢?指的是所有的分享都不會離開「髒話」這個範疇,在這個範域中自由。

第二個問題:什麼時候會說髒話

收集完髒話,我的第二個問題是「什麼時候會說髒話?」這個問題的範域是「什麼時候」,由於孩子感受到了自由,他們在回答這個問題的時候更容易不受限制。受什麼限制呢?受到「髒」這個字的限制——要是有限制,我們很容易會單從罵人的方向來發想,這時候就不是在對「髒話」做全面的思考了。在課堂中,感受到自由的孩子帶來了多面向的答案,原來髒話不一定只在負面的情緒/情況下講。玩鬧的時候、自責的時候、痛的時候、興奮的時候、宣洩的時候,或者當作發語詞,好多時候會講髒話。

第三個問題:是不是每個孩子在這個情境下都會講髒話?

友善聆聽者與開放提問者會順著孩子的回答來帶領討論,這不只是對孩子的尊重,也能讓他們思考出屬於自己的答案,他們才會覺得這堂課的所得是屬於自己的。

因此,在知道許多情境下都會講髒話後,我提的第三個問題是一個普查,我一個情境一個情境的問,想知道是不是每個孩子在這個情境下都會講髒話。得到的結果很有意思,居然有 5 位孩子「不管遭遇哪個情境都不願意講髒話」。在這種情況下,聆聽、探討他們的理由就是接下來該討論的話題了。

讓見解開展:5做法引導孩子自己回應「為什麼」

要開展見解,我認為面對一群充滿想法的小孩,大人只要做到仔細聆聽、梳理、重組、類比、推理他們的想法,就可以引導他們自己去回應「為什麼」,自己去想得更多。

這五種方法的做法就和它們的字面意思一樣,關鍵在於如何運用。請容我邀請各位讀者點閱我「低年級兒童哲學課」系列的幾篇文章,如〈從「玩」想起〉、〈有沒有聖誕老公公〉、及前面寫到的〈從「髒話」開始的對話〉,通過裡頭的對話記錄和附註的引導記要,相信更能幫助您從應用面認識它們的用法。

讓品味醞釀:哲學會讓孩子愛狡辯,還是追求智慧?

相信許多人對讓孩子進行哲學思考有一個疑慮——怕他們變得愛狡辯、喜歡耍小聰明、只是嘴巴上厲害。我也不希望是這樣,所以我在最後要讓方法指向品味的醞釀。

什麼樣的品味呢?是對智慧的、對人品的、對審美的品味,也就是想要求真、求善、求美。

回到那 5 位不管遭遇哪個情境都不願意講髒話的孩子,通過「普查」這個方法找出他們,正好讓討論可以走向「求善」。

或許有讀者會質疑,要是沒有這 5 位孩子該怎麼辦?我得說,我們不一定需要對參與討論的孩子事先有所認識,只需要有一個邏輯上的基礎——只要有 1 個孩子對 1 個情境不願意說髒話,就會有一個帶領他們展開求善對話的好機會。

回到那 5 位孩子的回答,在徵得會導向另一個話題的同學的同意後,我當場把其中 4 位的說法統整成這樣:「好好說話也可以玩得很開心,我們可以管好自己,不要故意讓髒話弄髒別人的耳朵也弄髒自己的嘴巴,這樣是有意的愛護自己也尊重別人。慢慢的,我們就會養成不講髒話的習慣,也許會變成更好的人,至少講話也文雅一點。大家可以參考一下他們的做法喔!」

從髒話談到人品與美感:引導價值觀不說教

這邊我想特別提出兩個引導要點。其一是我的用語。我說的是「大家可以參考一下」,而不是呼籲大家可以「效法」或「跟他們學習」。

理由之一是這是開放提問者應該一以貫之的態度跟做法。這 4 位同學會這麼做,是他們基於一些背景、思考後選擇的結果。其他同學聽過他們的想法、當這些想法也成為他們生命的背景後,會不會做出相似的選擇,也當來自於他們自由的思考。自己想出來的才會真正成為自己的,無可予奪。

理由之二,是我在用語中埋藏了「愛護自己」、「尊重別人」、「文雅」、「好好說話也可以玩得開心」、「更好的人」等等正面的話語,最後又用「參考一下」把自主權交給孩子,那麼,掌握住自己思維的孩子,會想要怎樣成就自己呢?

讀者一定可以發現,對人品的追求也包含著對人品的美感品味。其實對真理的索求也是包含在內的。

比如最後有一位小朋友問說:「不講髒話很好,可是這個世界上一直以來就是有髒話啊。這樣不是很矛盾嗎?」如果沒有進一步探討這個問題,那些想要追求美善人格的孩子想不通「為什麼有髒話但我不可以講」、甚至「為什麼爸媽講髒話但我不應該講」的時候,他該怎麼自我說服呢?這一題請參考〈為什麼不要説髒話〉的課堂記錄。

「讓思想自由、讓見解開展、讓品味醞釀」是我分享給同是家長的故事志工的低年級兒童哲學課帶領目的與方法。我認為「兒童哲學課」是「和孩子一起進行哲學思考」(do philosophical thinking with kids)。

當然,一談到哲學思考就會涉及很多專技的內容,考慮到這點,我也樂意根據本文的主旨把它改成「和孩子一起進行自由對話」,而對話正是思考的體現。最後,回到我的理念——任何大人只要願意都能帶領——嘗試去當個「友善聆聽者」與「開放提問者」,一定就能掌握帶領者當有的意識,接下來就是透過一次次的對話累積來養成素養了。

您可能有興趣