語言是一種暗示:當我們不再用「缺點」形容孩子

當孩子忘了作業、課堂走神、話說太多,我們總習慣糾正。但如果這些「問題行為」背後潛藏的訊號,其實有著無窮的潛力?酷童實驗所的課堂經驗帶我們看見一種可能:當大人願意放下批判與指責的語言,與孩子平行對視,或許能讓正在探索世界的孩子,看見自己的價值與潛能。

好好星球文化基金會提供。

「你太吵了!」「怎麼又忘記帶作業?」「他就是不專心。」這些話,我們說得理所當然,卻可能成為孩子內心的烙印。在酷童實驗所的課堂中,我們發現,當大人願意放下批判與指責的語言,轉而以理解與對話的方式回應孩子,不僅能有效引導行為,更能幫助孩子建立正向的自我認知。

一、孩子的行為,其實是一種訊號

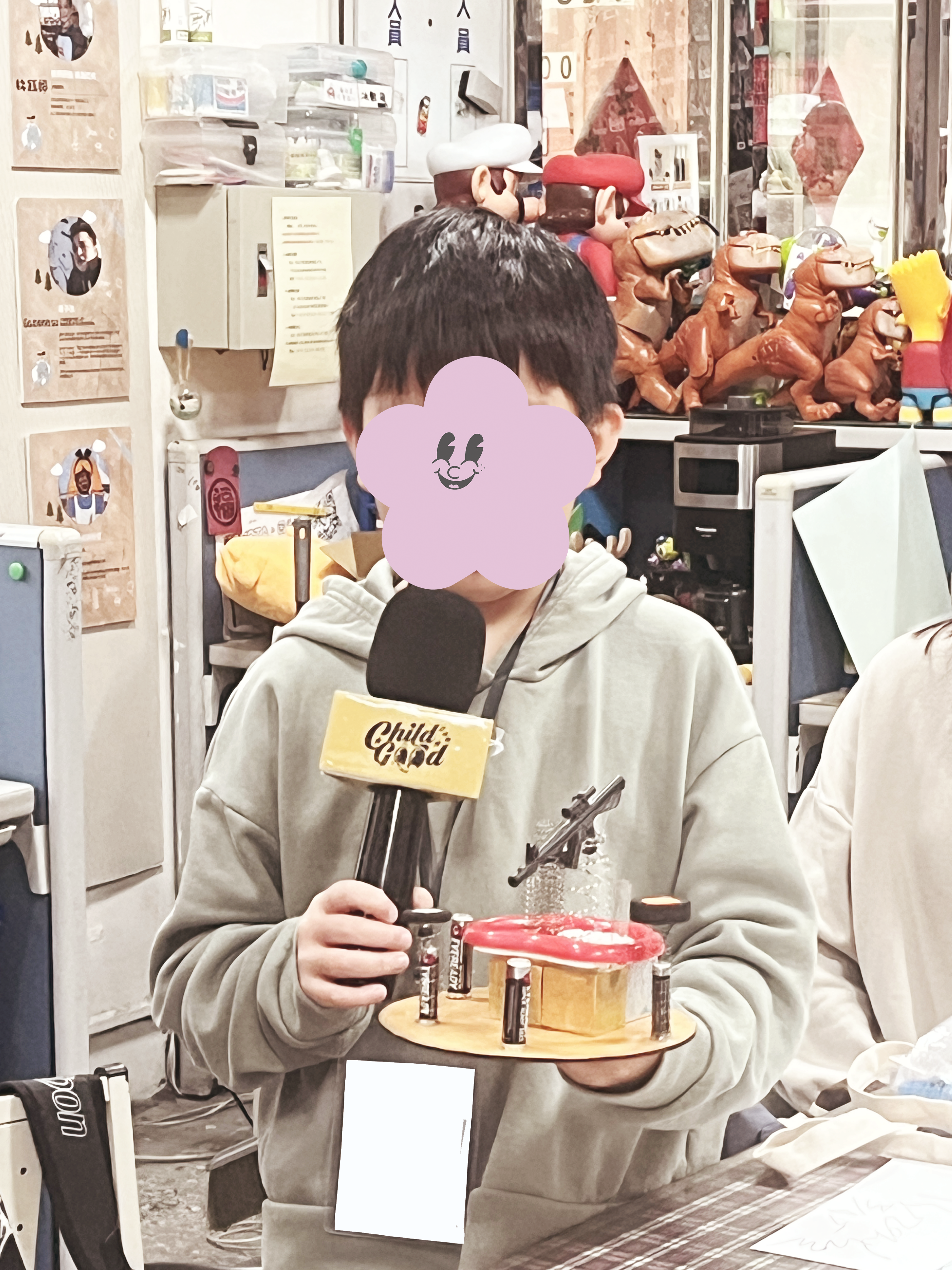

酷童實驗所曾帶孩子參訪「新北市玩具銀行」,這是由新北市社會局指導、台灣玩具圖書館協會承辦,該銀行推廣全齡共玩與環保回收概念。在這個空間中,孩子有機會拆解玩具、使用工具進行創作。這是孩子少見地被允許「破壞玩具」的經驗。孩子 B 在參與過程中,他迅速掌握工具使用技巧,專注地拆解玩具,並完成了結構精巧的作品。

好好星球文化基金會提供。

現場酷童實驗所老師觀察到 B 的表現後回饋給 B:「你真的很厲害欸,很會拆東西,結構能力很好!」這樣的語言不只描述了行為,更指出了能力。在課程尾聲訪談中,B 說告訴老師:「老師你說我很會拆東西,我覺得我做得很好。」一句正向語言,成為他內在價值感的來源。

另一位孩子 M 對立體創作充滿興趣,他特別鍾愛拆解魔術方塊與玩具電話,甚至主動到倉庫尋找零件補足作品。他的專注與執著,在其他情境中可能被形容為「太鑽牛角尖」,但在這裡被老師說成:「你真的很有創作力,也很細心,連結構都考慮進去了。」孩子在被看見的那一刻,也更投入於創作與探索。

二、重新詮釋孩子的「問題行為」

當孩子表現行為不如預期時,大人第一時間的語言往往帶有情緒。但若能轉換觀點,就能引導出截然不同的對話。例如:

- 情境一:孩子上課講話

J 在課堂中常常插話、聊天。傳統的做法可能是制止:「你可不可以安靜一點?」酷童老師的回應是:「我知道你有很多想法想分享,這很棒!但其他人也可能有很多想法想說,我們來練習,等其他人說完以後再換你,好嗎?」

這樣的說法先強化了他「有想法」的特質,也讓他意識到自己的行為會影響到團體中其他人,同時邀請他練習同理並提供具體的行動選擇。

- 情境二:孩子忘記帶作業

J 曾經完成了作業,但當天忘記帶來,整天情緒低落。老師對她說:「我看得出來你非常重視這個作業,這真的很棒。因為你那麼重視,所以我們也要一起想辦法,讓這件事下次可以更順利完成。」

不是責備,而是認可她的用心,並一起尋求解決方案。

- 情境三:孩子課堂中分心飄走

課堂中有孩子因為創作形式(立體創作)與個人興趣不符,很快就做完創作作品後,開始在教室中遊盪走來走去。老師引導他進一步創作,確認作品都完成後,給予孩子足夠的彈性,並確保他安全的前提下,讓他有足夠的自由探索時空。

於是, B 因為感覺「無聊」而晃來晃去,碰巧遇到捐玩具的人來,因為可以到戶外迎接捐贈者,B 就跟著現場志工老師一起去迎接捐贈者。在收取捐贈玩具時, B 發現有一個玩具看起來很好玩,他就問志工說那個玩具多少錢,但志工卻說不賣,他接著問為什麼,志工才一併慢慢用大人的方式解釋了整個玩具銀行的財務營運方式,B 也就這樣認真地一邊聽一邊追問,經歷了一段獨一無二的「非營利營運自學旅程」。

好好星球文化基金會提供。

因此,當孩子分心時,不一定是立刻制止孩子的行為,而是在確保安全的情況下,給孩子更多可以自由探索的時空,反而能創造更從孩子本身好奇出發的學習體驗。

三、應用教學:轉化語言的四個步驟

1. 觀察行為而非貼標籤

- 錯誤語言:「你太吵了」

- 轉化語言:「我看到你很興奮地想說話,我們來看看可以什麼時候說,大家都能聽見你的想法。」

2. 發現背後的動機

M 在拆魔術方塊時非常投入,甚至自發去倉庫尋找零件。這份「執著」被正向解讀為對細節的關注與創造力,而不是「太過鑽牛角尖」。

3. 給予具體的行為建議,而非否定人本身

「你擁有很多想法、你樂於發表,那我們也聽聽看別人的想法,等一下會有時間讓妳也分享,好嗎?」

4. 善用肯定語言強化正向行為

在孩子表現出進步時,即時回饋:「我發現你今天等別人講完再發言了,這真的很不容易!」

酷童實驗所在課程設計中會讓孩子練習自我回饋與評估,如在活動後填寫自我檢視單:「這段期間,我覺得自己值得被肯定的地方是……」「我可以再進步的地方是……」。這些設計,幫助孩子練習用更具體與正向的方式理解自己,而不是陷入「我比別人差」的自我否定和比較心態中。

好好星球文化基金會提供。

四、語言背後,是我們如何看待孩子

我們相信其實很多孩子的行為不是缺點,而是還沒發展成熟的特質。像是愛講話,是溝通力的潛能;做事慢,是細心的展現。我們不需要隱藏孩子的挑戰,而是要更有意識地選擇我們描述孩子的方式。

當孩子行為不如預期時,問自己三個問題:

- 他行為背後可能在表達什麼需求?

- 我現在說的話,會讓他更理解自己,還是更否定自己?

- 我能不能給出一個具體、可以練習的方向?又或者可以給孩子一塊安全且自由的探索空間?

也可以在日常中練習以「選擇題」方式協助孩子表達情緒,例如:「你剛剛那樣,是因為不太懂,還是因為有點想做自己的事?」這種方式能降低孩子的防衛,也幫助大人理解孩子當下的真實狀態。

但還有很重要的一點,我們不是想要求教學者、大人都要非常小心翼翼地與孩子們對話,說錯一些話就陷入自責,而是可以打開心,去體驗一種與孩子們平等、對視的相處,或許會創造孩子與大人之間更多有趣的互動,並讓孩子更好地發展他的優勢,並且學習怎麼在展現自我的同時,關注並回應到他人的需求。

好好星球文化基金會提供。

語言創造經驗,經驗塑造自我

大多數時候,國小中高年級的孩子在聽到讚美時,自己當下不會有什麼回應,但是他們真的會默默聽進心裡。當我們選擇用正向語言回應孩子行為,不只是給出當下的引導,更是在為他們的生命種下一顆自信的種子。與其急著修正孩子,不如練習如何說話,讓孩子從我們的語言中看見自己的價值與潛能。

我們相信——每一句我們對孩子說的話,都是一種溫柔的預言。在這樣的環境下長大,孩子才會長成柔韌有力量的大人。

您可能有興趣