看見孩子的情緒求救訊號:老師如何辨識憂鬱與自殺風險?

近年來,校園裡出現憂鬱與自傷風險的孩子逐漸增加,卻常被誤解為懶散、叛逆或只是情緒化。其實,孩子正在用行為與語言釋放「求救訊號」。本篇將帶你認識兒少憂鬱的表現樣態、辨識自殺風險的四大面向,協助第一線教師及早伸出手,把孩子拉回來。

看見孩子的情緒求救訊號:老師如何辨識憂鬱與自殺風險?菜桃老師提供。

近年來,臨床研究或實務現場都發現憂鬱症的發病年齡正逐漸下降。特別是在國中小校園中,越來越多孩子出現情緒低落、憂鬱、甚至萌生自傷或自殺念頭的情況。根據《少年報導者》與台灣兒童青少年精神醫學會合作之調查,多數醫師表示,近年來國中生於身心科就診的人數明顯增加;其中,被診斷為憂鬱症或焦慮症的比例成長迅速。值得關注的是,憂鬱症在國小階段的身心症患者中占比已達 10%,到了高中階段,則超過半數。

另外,根據教育部《112年各級學校校園安全及災害事件分析報告》,112 年度自殺自傷通報案件中,國小學生達 1,583 人次,國中學生更高達 5,936 人次。若從歷年趨勢觀察,自 2017 至 2022 年間,國小自殺通報人數在短短六年間暴增超過十倍,令人相當憂心。

面對這樣的趨勢,學校如何在憾事發生之前,及早辨識並接住這些處於風險中的孩子,絕對是我們無法忽視的重要課題。

憂鬱症與自殺的議題無疑需要專業人員的介入與治療,但若一線教師能在日常的課堂與生活互動中,敏銳察覺孩子初期的情緒變化與警訊,並適時通報、串聯相關資源,那麼我們就有機會在危機發生之前,為孩子撐起一張有力的保護網。這樣的早期介入與支持,不僅能協助孩子緩解情緒困擾,也可能成為影響其生命走向的關鍵轉捩點。

一、辨識兒童青少年憂鬱

憂鬱,不只是情緒低落,更是一種對自己、對世界、對未來的全面負面觀點。當孩子陷入憂鬱情緒時,內心經常同時經歷「無力感(powerlessness)」、「無助感(helplessness)」,以及「無望感(hopelessness)」,整體狀態彷彿被困住,看不見任何出口。

兒童與青少年的憂鬱症狀與成人略有不同,常以不容易被辨識的方式出現,以下是教師可以特別留意的幾個重要指標:

- 情緒症狀:

長期處於低落、悲傷、悶悶不樂或空虛的情緒。特別提醒的是,兒童青少年憂鬱的情緒症狀,不一定完全是「低落」的表現,也可能透過憤怒或爆發性情緒來呈現,例如突然暴怒、易怒、無法控制情緒起伏等。 - 興趣缺乏:

對原本感興趣的事物(如打球、畫畫、社團活動)失去熱情,不再主動參與,或即使勉強參與,也常抱怨無聊,難以感受到快樂。 - 社交退縮:

明顯減少與朋友的互動,即使是班上原本的社交核心人物,也可能在短時間內變得孤立或被動。 - 食慾與睡眠改變:

出現吃得太少或太多、失眠或嗜睡的情形。教師可以從學生的午餐食量、精神狀態、上課時是否打瞌睡等觀察出端倪。「由於整夜未眠而白天補眠,孩子可能遲到、缺課,甚至被誤認為只是懶散或不上進。」 - 疲累或失去活力:

顯得毫無精神、動作遲緩、提不起勁,日常活動像是拖著身體走,對各種瑣事感到厭煩或無力。 - 專注力與思考能力下降:

在課堂上容易恍神、發呆,完成作業變得困難,學習動力明顯下降。 - 負向自我觀點:

常常自我批評、覺得自己什麼都不好,否定自己曾經的努力與表現,遇到挫折時容易崩潰,對未來沒有希望,覺得自己「不值得被愛」。 - 出現自殺想法:

這通常是憂鬱症中最需要高度警覺的訊號。孩子可能會透露出「這樣活著有什麼意義」、「我消失大家應該比較輕鬆吧」等文字或口語訊息,這些都不應該被當作情緒性的發洩,而應視為重要的警訊。

筆者在校園進行心理衛生宣導時,常會運用以下這份簡易檢核表,作為學生進行自我覺察的工具,也幫助導師們在日常互動中更有方向地觀察與辨識。

|

長期低落情緒的伴隨症狀 |

|

|

想法 |

情緒 |

|

□ 我是一個失敗者 |

□ 孤單 |

|

身體症狀 |

行為 |

|

□ 頭痛 |

□ 不想跟人待在一起 |

(參考自NHS Cognitive Behavioural Therapy (CBT) Skills Workbook)

二、關於自殺行為的警訊辨識

研究顯示,約有四成的自殺者在行為前曾釋出警訊(Pompili et al., 2016),而在罹患憂鬱症的個案中,透露警訊的比例更高達九成(Kim et al., 2022)。這些警訊有時明顯,有時隱晦,需要周遭他人特別留心。

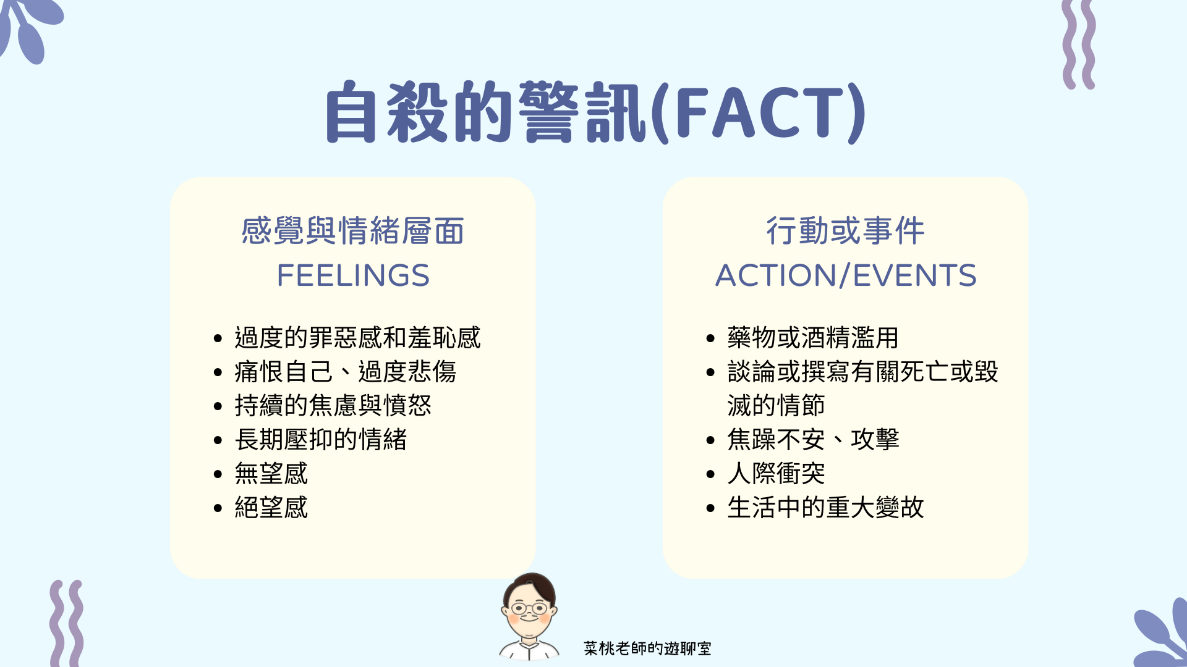

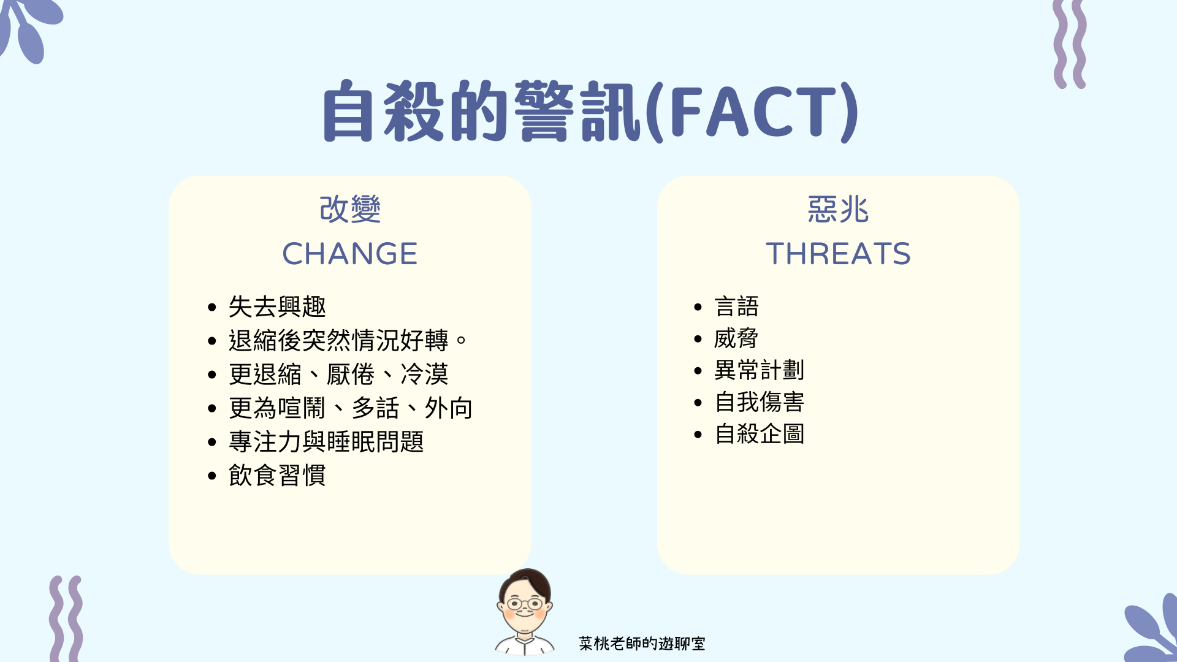

通常我們可以從四個面向來辨識自殺風險,簡稱「FACE」指標(如下圖所示),涵蓋情緒、行動、語言、改變和惡兆層面。

圖片來源:菜桃老師

圖片來源:菜桃老師

有些警訊與憂鬱症狀高度重疊,但也有一些特別需要高度警覺的惡兆,例如:

- 言語文字徵兆:「流血要流多久才會死啊?」、「我真的不想再醒來了」

- 威脅語句:「我很快就不會在這裡了」、「死了比較輕鬆」

- 異常行為:無故向親友道別、安排身後事、將珍愛的物品送人,或是搜尋藥物、取得危險物品等

特別需要注意的是,青少年自殺的警訊在出現行動的前 24 小時內,往往會急劇變化(King et al., 2024)。也就是說,即便孩子平常沒有明顯的自殺意念或自傷行為,有時也可能在短時間內做出危險決定。事實上,有研究指出,高達 30% 的青少年自殺個案在事前並無任何已知的自傷史或表達過自殺意圖。(Rodway et al., 2020)

因此,提早辨識孩子情緒低落或憂鬱的變化,是預防的第一步。

「也請放心,談論「憂鬱」、「想不開」的念頭,不會讓孩子更想尋死。相反地,對話本身可能就是轉捩點。

對青少年而言,當他們能夠把痛苦說出來,並被大人以理解與接納的態度接住,就有機會在釋放情緒的同時,也建立起一個重要的社會支持連結。」

(Biddle et al., 2013; Blades et al., 2018; Dazzi et al., 2014)

(參考資料:Biddle, L., Cooper, J., Owen-Smith, A., Klineberg, E., Bennewith, O., Hawton, K., ... & Gunnell, D. (2013). Qualitative interviewing with vulnerable populations: Individuals’ experiences of participating in suicide and self-harm based research. Journal of affective disorders, 145(3), 356-362.

Blades, C. A., Stritzke, W. G., Page, A. C., & Brown, J. D. (2018). The benefits and risks of asking research participants about suicide: A meta-analysis of the impact of exposure to suicide-related content. Clinical psychology review, 64, 1-12.

Dazzi, T., Gribble, R., Wessely, S., & Fear, N. T. (2014). Does asking about suicide and related behaviours induce suicidal ideation? What is the evidence?. Psychological medicine, 44(16), 3361-3363.

Kim, E. J., Kim, Y., Lee, G., Choi, J. H., Yook, V., Shin, M. H., & Jeon, H. J. (2022). Comparing warning signs of suicide between suicide decedents with depression and those non‐diagnosed psychiatric disorders. Suicide and Life‐Threatening Behavior, 52(2), 178-189.

King, C. A., Allen, P. Y. G., Ahamed, S. I., Webb, M., Casper, T. C., Brent, D., ... & Bagge, C. L. (2024). 24-Hour warning signs for adolescent suicide attempts. Psychological medicine, 54(7), 1272-1283.

Pompili, M., Murri, M. B., Patti, S., Innamorati, M., Lester, D., Girardi, P., & Amore, M. (2016). The communication of suicidal intentions: a meta-analysis. Psychological medicine, 46(11), 2239-2253.

Rodway, C., Tham, S. G., Turnbull, P., Kapur, N., & Appleby, L. (2020). Suicide in children and young people: Can it happen without warning?. Journal of affective disorders, 275, 307-310.)

*內容轉載自【菜桃老師的遊聊室】粉專

您可能有興趣