實習教師的啟發:從主導學習到引導探索的教師角色新定位

教師角色的拿捏,究竟該「掌控」還是「放手」?一位實習教師在教學現場中,親身經歷主動指導與被動陪伴的取捨過程,帶領讀者一同思考教師角色的靈活轉變,讓每位學生都能在適切的教學設計中成長與發展。

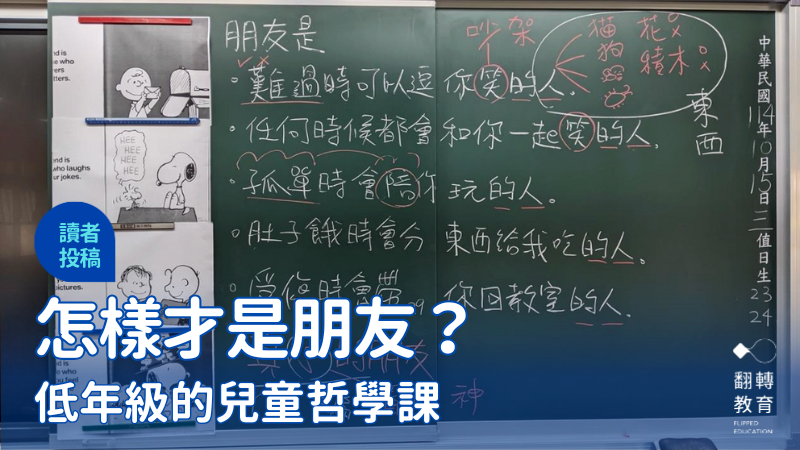

實習教師的啟發:平衡掌控與放手的教學角色。圖片來源:Shutterstock

教師角色的新定位

教育領域中,教師應扮演主動還是被動的角色,是長期引發熱議的問題,隨著教育理念的轉變,教師作為「學習夥伴」的角色愈加受到重視,角色的轉變強調教師需放下傳統的權威姿態,與學生共同學習與成長,營造具互動性與合作性的學習環境。

理論中的教師角色

行為主義之父 Watson 曾說:「給我一打孩子,我可以將他變成你想要的樣子。」此學派利用刺激與反應間的聯結,建立學生學習新知識和技能的教學方法(甘幸靈,2013)。教師設立明確的目標,讓學生透過反覆練習和正確的反應,培養學生的習慣與技能,這種教學方式是以教師為中心。

大學時期,身為幼教師培生的我,在教授的薰陶下,了解未來在職場中,應扮演一位被動角色,相信學習是由內在的動力驅動,教師創造適合的學習環境,讓學生有更多自主空間探索與思考,幫助他們達成自我實現。

教師的「被動」不代表無所作為,而是透過開放性活動,讓學生在自主探索中不斷成長。如劉勁梅(2023)所言:人本主義教育理念強調以學生為中心,尊重學生的差異性,讓他們自主的學習,且注重學習的過程,而非結果。

理論與現場碰撞帶來的迷惘與挑戰

雖然內心了解教學要適時放手,但在實習階段,發現自己仍習慣主導教學,或許希望能有更多掌控力,避免無法掌握的情況。

猶記實習時,我帶領幼兒進行大肌肉活動,目標是讓幼兒學會跳躍的技巧,以循環體能模式讓幼兒進行活動,希望增添趣味性,吸引他們參與活動,當時急於看見教學成效,未考慮幼兒的舊經驗,部分幼兒對某些動作不熟悉,導致活動進行困難,需多位老師的協助,活動才得以進行下去。

活動後,藉由園長、教授、實習教師及同學的回饋,才意識到自己過於強調主動的角色,較少給孩子主動建構學習的機會,因而無法觀察到孩子的需求,導致設計的活動不符合幼兒,應在平常孩子活動時,適時的扮演被動的角色,了解他們的需求,從中設計適合幼兒的活動。

從反思中成長:建構自主學習環境

教師的角色應該是靈活的,主動與被動的平衡關鍵在於如何把握時機,既能在必要時提供幼兒指導,又能給予他們足夠的空間探索與成長,透過實踐與反思,我逐漸意識到,過度的主動干預可能限制幼兒的發展,未來,我將更加注重學生的自主學習,創造一個充滿支持與鼓勵的學習環境,讓每一位學生都能在其中找到成長的樂趣與自信。

參考文獻

甘幸靈(2013)。行為學派教育理論與舞蹈教學運用。舞蹈教育,11,6-17。

劉勁梅(2023)。人本主義教育觀的華語教學模式(系統編號:112CYCU0046006)〔碩士論文,中原大學〕。臺灣博碩士論文知識加值系統。

您可能有興趣