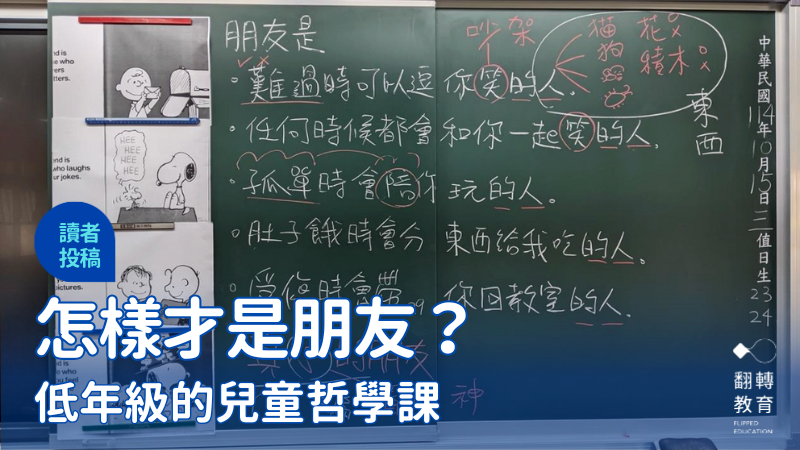

培養情緒穩定孩子的關鍵:讓家庭成為心靈避風港

培養孩子擁有穩定的情緒、學會情緒管理怎麼做?大人若能以穩定的情緒面對生活中的壓力,孩子便能在安全感中學習如何應對挑戰,除了學校教師的班級經營,家庭環境氛圍也至關重要。莊雅婷老師分享從父母自我覺察到教導孩子情緒識別的具體方法,協助家長與教師合作共同培養孩子的情緒素養。

心靈的避風港:培養情緒穩定的孩子之道。圖片來源:Shutterstock

在家庭中,情緒如同一股無形的力量,牽動著家庭成員的生活品質與心理健康。對於孩子的成長而言,家庭環境的情緒氛圍尤為重要。當父母遇到壓力或挫折,無意間將這些負面情緒帶回家,便很可能對孩子造成影響。

因此,若想培養出「情緒穩定」的孩子,大人首先必須學會管理自己的情緒。

情緒的傳染性:老師鬱悶,孩子也易低迷

我經常發現,當老師心情鬱悶時,孩子很容易也跟著低迷;反之,當老師開心,班級氣氛也會隨之活絡。情緒是具有傳染性的,鑑於此,我常謹記避免將情緒帶進班級,特別是負面情感,必須在踏進教室前消化完或先擱置在一旁。

孩子能與老師共鳴,對於父母情緒的感知能力更是敏感。當大人情緒不穩定時,孩子會感到不安,並表現出焦慮或沮喪的行為;當父母因工作壓力而焦慮或疲憊,亦可能導致孩子感到害怕或不知所措,甚至將這種不安情緒內化,表現出行為問題。

情緒穩定的父母不僅有助於家庭和諧,還能促進孩子的心理健康。當大人情緒穩定,孩子便能建立安全感,從而培養出穩定的情緒,促使他們更積極而有效地應對生活中的挑戰。

父母如何管理自身的情緒?

(一)自我覺察

父母需要學會自我覺察,了解自己的情緒狀態。(延伸閱讀:從自我覺察到負責任的決策:SEL是什麼?)

在面對壓力或挑戰時,試著停下來,問自己:「我現在的情緒是什麼?我為什麼會有這種感覺?」當在工作中遇到挫折,回到家後感到煩躁,大人可以花幾分鐘深呼吸,喝杯水,讓自己冷靜下來;待稍微平靜了,再與孩子互動。

(二)情緒宣洩

情緒的表達與宣洩是正常且健康的。我喜歡透過與朋友打球,或是喝咖啡、聽音樂和畫畫的方式排解壓力。父母可以選擇適合的方式來宣洩情緒,例如運動、寫日記或與朋友交談。我很鼓勵「家庭成員一起運動」,父母和孩子在晚餐後到公園散步、週末騎腳踏車等,都是很棒的方式。

(三)積極的自我對話

父母可以透過「積極的自我對話」來調整自身情緒。當感到焦慮時,告訴自己:「這只是短暫的困難,我有能力應對。」這樣的正面自我暗示能幫助父母緩解壓力,而換作是面對孩子的課業問題時,父母可以告訴自己:「我能陪伴他們找到解決方案,這是一次學習的機會。」

大人不是機器人,會緊張、焦急、不安都是再正常不過的,藉著自我對話,大人能夠幫助自己穩定心緒。

培養孩子「情緒穩定」的3作法

培養孩子穩定的情緒對於他們的成長和未來發展是很重要的。情緒穩定的孩子更能有效應對生活中的壓力和挑戰,降低焦慮和抑鬱的風險,促進整體心理健康;他們能更好地理解和管理自己的情緒,從而增強與他人溝通與互動的能力,建立健康的人際關係。父母可以從幾個方面做起:

(一)教導情緒識別

教導孩子學會識別自己的情緒,如快樂、悲傷、憤怒等,有助於他們更好地理解和表達自己的感受;對於較年幼的孩子,大人則可以透過顏色或圖案卡,幫助他們了解不同情緒的表現與應對方式。當孩子能夠說出自己此刻的情緒狀態,就不會用吼叫或是暴怒的方式抒發。

(二)模範情緒管理

當遇到困難時,我們可以與孩子分享自己的應對策略,讓孩子看到情緒管理的實際範例。

記得我剛接三年級導師班時,有一次班上孩子打翻水,所有孩子第一個反應先是倒抽一口氣,緊接著全轉頭看向我。當時我心裡是焦躁的,但嘴上仍冷靜地說:「想辦法,處理好。」我沒有表現出不耐煩,因為我知道孩子已經夠慌張了。

經過一年,前陣子班上有位孩子不小心在美勞課時撞倒小水盆,我正要開口,想不到其他孩子們卻早一步先說:「沒關係,不要緊張!我們一起處理好。」接著許多人分工合作,有人移動桌子、有人拿拖把……一切就在孩子們從容的搭配與互助中過去,我很訝異,也在心裡欣喜。

大人的身教是重要的。當父母在工作或生活中感到壓力時,可以告訴孩子:「我今天遇到了一些挑戰,但我會用深呼吸來放鬆自己,再思考解決方法。」這樣的分享能讓孩子學會如何應對自己的情緒,他們也會在未來的生活中展現出從容不迫的一面。

家庭是心靈的港灣

家庭是每個人心靈的港灣,「情緒的穩定與和諧」是家庭幸福的基石。父母除了關注孩子的成長與發展,更應經常關注自身的情緒狀態。

透過有效的情緒管理與健康的情緒交流,為孩子創造一個充滿愛與安全感的家庭環境,讓他們在未來的生活中更具韌性和自信。

您可能有興趣