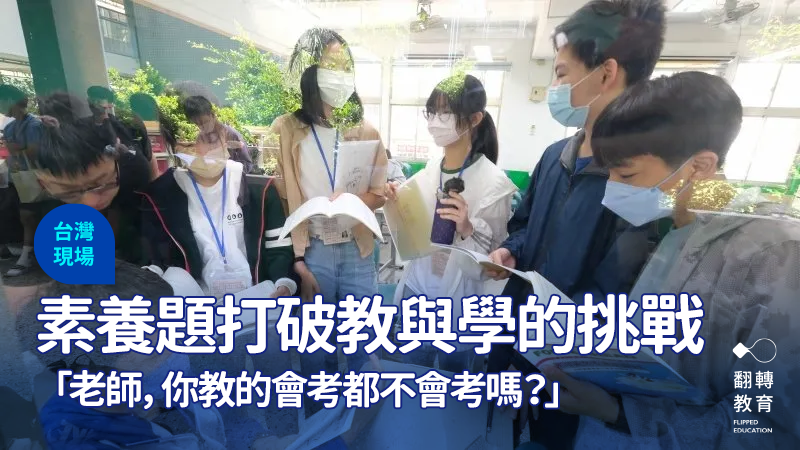

「老師,你教的會考都不會考嗎?」素養考題打破教與學的4大挑戰

113年國中教育會考落幕,心測中心最近公布各科考題通過率,今年最簡單的題目出現在哪一科?最難的題目又考倒了多少人?考題鋪陳「落落長」的素養命題,考生測驗的結果又是如何?

113年國中教育會考。楊煥世攝

本文重點摘要

主辦國中教育會考的台師大心測中心,日前公告各科「113會考考題通過率(答對情形)」。今年最難題是自然科第38題,該題以木塊的圖示測驗動能概念,答案為「D」,僅25%考生答對;最易題則是國文科第一題,該題以生活化的「秋刀魚梗圖」,考驗學生圖表判讀力,答案為「D」,有95%考生答對。

今年最難題是自然科第38題,該題以木塊的圖示測驗動能概念,僅25%考生答對。取自心測中心網頁

會考試題持續素養導向,值得一提的是,今年各科被教育部邀集解題的國中教師,視為取材自生活情境的素養題、跨領域議題,像是國文科第4題最低基本工資、社會科第24題高速公路收費方式的演變等,幾乎都有超過70%以上的答對率。也就是說,儘管題目因應情境鋪陳而「落落長」,或雜揉多科知識,多數考生仍能在學科知識與生活素養間靈活應用,但每年在會考之前,素養題帶來的不確定感,仍是許多師生心中的焦慮源。

會考上路第11年,素養考題帶來傳統教與學的挑戰愈來愈清楚:

素養考題挑戰一:國中會考「考綱不考本」 卻要考倒老師的教學力

「老師,你教的會考都不會考嗎?」是近幾年基層國中教師面臨到學生最現實的提問,這個問題,其實也沒人有答案,尤其教育改革迎來了「一綱多本」的作法,高中入學考試「考綱不考本」,命題者只要掌握住「綱」,就能轉換出很多生活化、素養導向的題目,但在台灣的教育現場,「一綱多本」的理想在升學主義籠罩、考試分數至上的國中,反而成了沉重的負擔。

苗栗造橋國中校長林孟君表示,起初素養教學進入教學現場,各說各話又感覺虛無飄渺的「素養」,的確引起老師們焦慮,到108課綱實施三年後,首梯新課綱國三生參加教育會考,那是第二次焦慮,直到近年觀察出會考素養題型的各類型「考點」,老師們對素養評量,才逐漸從焦慮中找到些許方向。

若以國文科為例,林孟君分析,近幾年會考素養題型從偏向文學性的作品,轉而取材自科普、新聞、小說、繪畫手法等跨域文本內容。文本形式也大不相同,從早期的單文取材,進而出現互文對讀(文言VS.文言+文言VS.白話)、圖表題型(圓餅圖/曲線圖)、圖文整合、文圖轉。這些考法,讓國文考科「很素養」,但牽一髮動全身,只要出現新的試題變化,對於基層國中教師來說是另一個挑戰。

素養考題挑戰二:心測中心、國教院取材不同 教師教學好矛盾

林孟君分析背後原因,主要是會考試題評量是「心測中心」負責、教科書審定是由「國教院」負責,兩者對於文本的取材方向不同。其中,會考的文本是跨界多元、但國教院的課文需要有文學性、經典性,值得成為學生學習語文的範文,也因此讓學生常發問「老師,你教的會考都不會考嗎?」

為了回答學生的叩問,林孟君說,老師們需要有更多的彈性進行進行教學設計,尤其高層次的閱讀理解,需要奠基足夠的基本能力,對於學習力比較弱的學生,老師必須花心思陪練基本學科知識,才能進行多文本閱讀或是高層次的閱讀理解策略。但無論如何,從國一新生開始為閱讀能力打底,再到三年後參加心測中心的跨域文本考驗,在在考驗老師的教學力。

「學完課本、習作,絕對無法面對會考題」台北市古亭國中校長莊豐兆也直言,若以數學科為例,頂多只能處理前15題。素養入題,雖然減少了繁瑣的計算題是好事,卻加深數學教學的困難度。他強調,「沒做過不一定不會,但會考有時間壓力,要能快速理解題目並作答,必須經常訓練。」

莊豐兆坦言,教學現場有很多老師覺得教課本沒用,只能自己補充講義,或按自己的方式去教。他也透露,部分升學導向的明星國中,許多自編教材中會出現超出課綱、不會收錄在教科書的補充內容,但對普通國中來說,學校給的有限,也導致有七、八成的學生都會去補數學,希望多聽幾次不懂的觀念,否則容易變成「要不就很厲害、要不就直接放棄」的兩極局面。

素養考題挑戰三:「非連續文本」大量現蹤 圖表雜揉文字敘事 考驗轉譯力

近年會考社會科、國文科都出現大量的非連續文本,圖表、網路貼文、對話等內容都能入題,也有許多生活應用的內容被取材,就連網路文章、粉絲專頁形式的內容也出現在大考中。林孟君表示,從找尋訊息到運用學科知識進行歸納、分析,圖文轉譯的能力是孩子所需,目前有些學校會在彈性課程中規畫閱讀課程,或由老師補充閱讀圖表的理解方式,大家的方式不一。

也有部分考題取材自網路時事,例如今年國文科第33至35題改寫自台灣事實查核中心〈台灣團隊研究辨識Deep Fake影片深偽技術的正邪之戰開打〉的文章,以圖表呈現「人工智慧」、「機器學習」、「深度學習」三者關係,以及「偽造影像的生成」與「偽造影響的辨識」兩者之間的競爭,並請學生判讀正確敘述。

今年國文科第33至35題改寫自台灣事實查核中心〈台灣團隊研究辨識Deep Fake影片深偽技術的正邪之戰開打〉的文章。取自心測中心網頁

此題也被國中國文解題教師歸類為素養運用題,談及心測中心如何將課綱包裹在素養題型之中?心測中心副主任曾芬蘭特別以該題為例,她表示,該題出現的「深偽技術」是一個素材,之所以使用這個素材,就是希望把年輕人熟悉的議題帶進來。

根據各科通過率分析,「深偽技術」題組的三道考題,通過率均超過7成,曾芬蘭表示,這代表考生答的很好。但她也提到,有聽聞部分國文老師反映「看不懂」,看不懂的並不是文字,而是「深偽技術」的概念。從這些現象中,她彙整出自己的心得是「你必須去思考年輕人需要什麼內容,而不是一直停留在以前」。

素養考題挑戰四:跨域閱讀是素養題最佳解 「閱讀偏食」恐釀閱讀力退化

「國中會考題勢必會愈來愈素養導向,」曾芬蘭表示,過去基測時代,素養題強調是貼近真實生活的情境,有時情境設計會顯得牽強,但會考時代的素養題,則會出現更多能與生活連結的情境,讓學生知道學習知識並不是拿來「應付考試」。

曾芬蘭也以寫作為例,寫作要寫得好,不可能只有寫,也要讀。她建議,學生不應只把範圍侷限在教科書或是測驗卷,應該多花些時間接觸不一樣的議題,讓自己的眼界更寬廣,當接觸到不同資訊的時候,更有機會了解自己在學校所學的數學、科學知識其實是很有用的,若想強化素養題應答力,老話一句就是「多閱讀吧!」

喜閱樹作文補習班創辦人梁虹瑩也提到,過去的命題式作文,

梁虹瑩說,過去我們太習慣作文唯一的讀者是「老師」,

親子天下兒童產品事業群童書總編輯林欣靜表示,閱讀是種累積,九年級學生若要在一年之內速成會非常吃力。她也提到,現在很多人會聽Podcast,或看Youtube、查詢懶人包,但久了之後會讓學生更無法閱讀長文,「閱讀應該要平衡,不應該只有一種素材,」她強調。

林欣靜表示,現在的非連續文本題材多元,舉凡新聞、說明書、路線解說圖都是生活中常見的內容,而且愈來愈精美,紙本、網路都有,卻有很多人在閱讀時會跳過自己不喜歡的數據表格,建議閱讀時,盡量去統整它所提供的訊息,讀吸引你的地方,懂了八成再回頭看圖輔助,相互輔助,有助於理解訊息。

(責任編輯:林胤斈)

您可能有興趣