觀察力是用教的!把孩子的「好奇心」進一步轉換成「有意義的學習」

近來學者提出PBL專題式學習,期望學生藉由主動參與真實世界中對個人有意義的專題,從過程中獲取相關的知識與技能,提出解決方案。但萬事起頭難,尤其是面對無邊無際的大自然知識寶庫時,孩子們除了起始的好奇心,還要學習如何做有意義的觀察......

孩子對萬物總是好奇,這是他們了解身邊事物最直接簡單的方式。但如何將好奇心轉換成探究的動力才是最難的地方(圖片/盧俊良老師提供)

當你走進大自然裡,是被花花綠綠的植物吸引?對滿天的星空感到好奇?還是專注在蹦蹦跳跳、發出怪聲音的動物呢?也或許這些都不愛,只愛地上奇形怪狀、五顏六色的小石頭。倘佯在大自然孩子,總有自己感興趣的事物,也許是動物,也許是植物、也許是天文,也或許是地質,天上飛的,地上爬的,觀天觀地總有一些趣味。

孩子對萬物總是好奇,這是他們接觸這個充滿祕密的世界時,了解身邊事物最直接簡單的方式。只是產生了好奇心,如果沒有適當的引導,教孩子觀察、提出問題、找尋資料、內化成自己的知識網絡,引起好奇心而探究的動力終究會慢慢消退到無感。

提供正確的引導,讓孩子的好奇心得到解答,才能建立不斷探究的習慣。(圖片/盧俊良老師提供)

常帶著學生沿著學校旁的小路走約十分鐘到潮間帶看生物。奇怪的是有些孩子能看見並抓到石頭縫海藻下的螃蟹、海螺和海參,其他的的孩子只看到潮水來來去去什麼都看不見,原來,觀察是需要訓練的。螃蟹、海螺和海參怕被獵食,早就想辦法偽裝自己不要被發現。螃蟹、海參會躲在大石頭下,翻翻石頭就可以發現。海螺的顏色很像石頭還覆蓋著藻類,只要掌握海螺的螺殼樣子,定睛一看,就能找到。這些孩子因為常常去海邊,早就練就火眼金睛,任何潮間帶生物都躲不過他們的法眼。

教孩子如何在不傷害自己也不傷害動植物的情況下觀察自然生態,才能正確地面對無邊無際的自然知識寶庫。(圖片/盧俊良老師提供)

還有一次,有個小女生抓了一隻斯文豪氏攀木蜥蜴,正在讚嘆大膽的她竟然抓得到行動敏捷的攀木蜥蜴時,她說攀木蜥蜴一直掙扎,還會咬人,這攸關生死的事,攀木蜥蜴想要脫離小朋友的魔掌,也是「人」之常情。我們決定實施催眠術讓攀木蜥蜴安靜下來,先把牠翻過來,摸摸牠的小肚子,竟然一下子就「睡」著了,一動也不動。仔細看看攀木蜥蜴,牠有一口細細小小的牙齒,四隻腳趾特別細長,還有像是閃電的黃色斑紋。除了外觀的觀察,我們還可以從細細的牙齒推論出牠們平常吃哪些食物,細細的腳趾方便牠們攀爬樹木,還有為什麼會「睡著」,最後再比較一下附近草叢發現過的麗紋石龍子,看看有哪些不同,觀察完才把攀木蜥蜴放回樹上。

從以上兩個經歷,可知孩子們除了起始的好奇心,還要學習如何觀察,學習如何做有意義的觀察。近來學者提出PBL,也就是「專題式學習」,期望學生藉由主動參與真實世界中對個人有意義的專題,從過程中獲取相關的知識與技能,提出解決方案。但萬事起頭難,尤其是面對無邊無際的大自然知識寶庫時,從哪裡開始,成了孩子學習的大哉問。

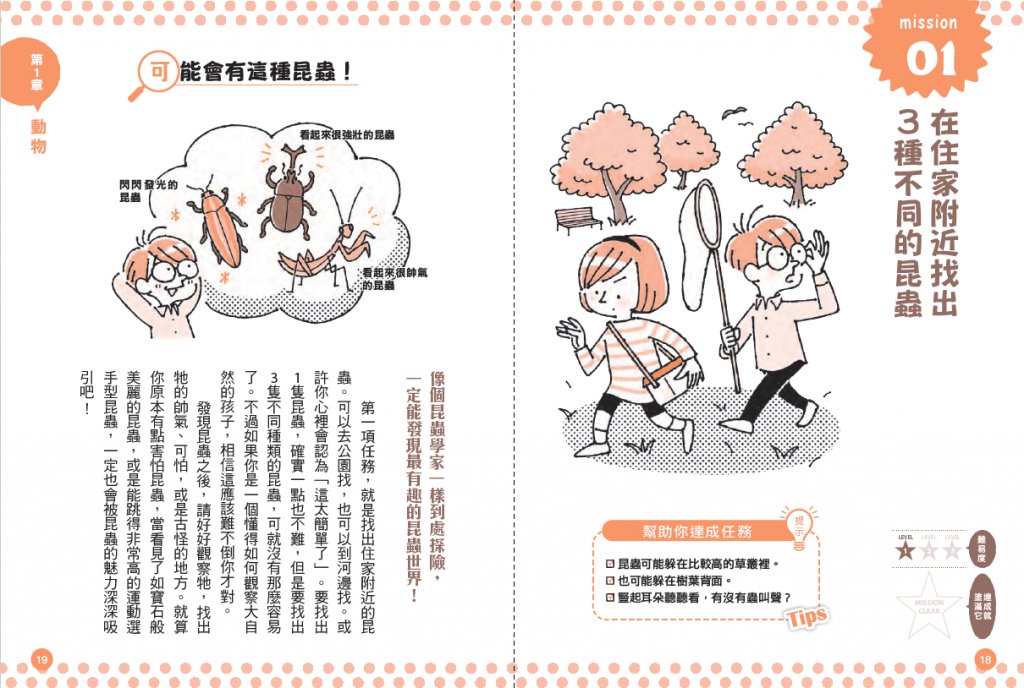

《Let's Go!自然探索任務》共有35個任務,橫跨動物、植物、昆蟲、天文與地科等好幾個領域,讀者可以依照自己的興趣或難度來選擇。(圖片出自《Let's Go!自然探索任務》親子天下出版)

《Let's Go!自然探索任務》是一本孩子接觸大自然的啟蒙書,當孩子對大自然有興趣,卻摸不著頭緒不知道從何觀察起時,可以按照書中的指引,一個任務接著一個任務的完成,淺移默化中,讓孩子的好奇心轉換成有意義的學習。孩子更可以藉由書中35個「自然探索任務」深入淺出的介紹與指引搭起鷹架,感受大自然的奧秘,找到自己感興趣的專題,倘佯在探究的樂趣中,讓有意義的學習變得更聚焦,成為學習的最佳動力來源。

您可能有興趣