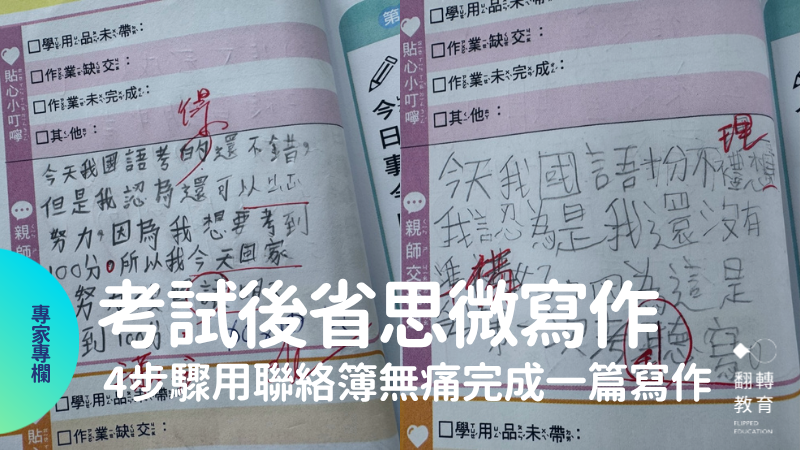

補救教學摘要練習:讓缺乏學習自信的孩子學做筆記

KIST雲林縣樟湖生態國民中小學的沈政傑老師分享,在補救教學時自己是如何教孩子摘要分類、做筆記,讓缺乏學習自信心,容易等待老師、同學給答案的孩子們也能建立起做筆記的概念。

補救教學摘要練習。圖片來源:沈政傑老師提供

補救教學摘要分類

- 畫記課文重點

- 將畫記重點排列分類

- 給與分類標題後小組統整

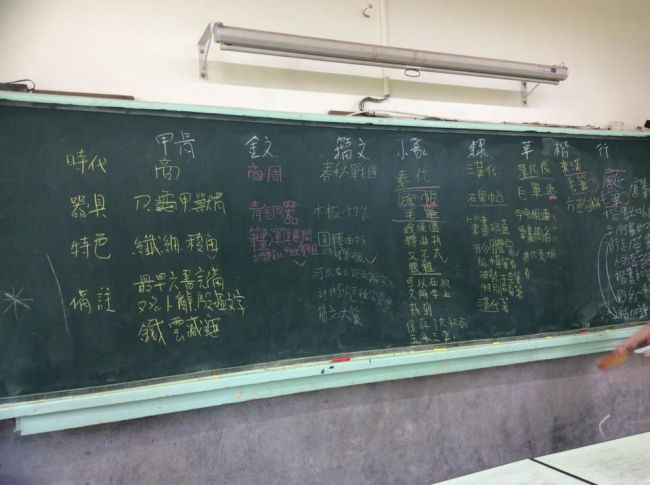

- 共同書寫於黑板討論

- 共同檢視內容是否有誤

- 思考是否要調整向度(別稱、書籍等)

圖片來源:沈政傑老師提供

說在前頭的是,圖中的內容是補救教學的孩子所寫,因此摘要錯誤、分類不清的地方都還可加強。

我想說的是:如何讓孩子建立自己做筆記的概念,而不是一直依賴我的講義、表格。

如何讓孩子不依賴老師整理好的講義、表格?

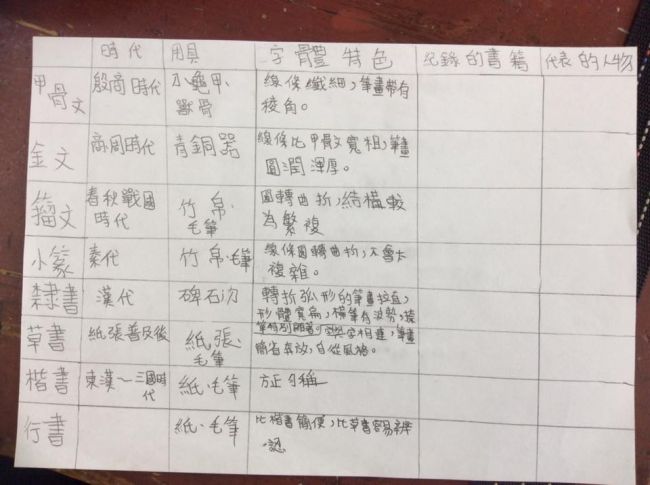

過去教學時,我習慣編制好表格向度,讓孩子依序檢索填入。

但我發現這樣的方式多數只在訓練檢索能力,為何這樣整理筆記,多數學生還是有些陌生,甚至在離開我的表格之後,還是無法建立統整的概念。

因此我嘗試以語文常識作為材料(因為比文意好統整),讓孩子從課間引導的畫線摘要內容進行分類。

先不論摘要內容的正確與否,向度欄位的「時代」欄是第一個被確定的向度,器具一欄則花了點時間。讓學生思考,用刀刻在甲骨上是指什麼?

如果無法聯想,那金文鑄造在金屬上,篆書用毛筆寫在竹帛上,要怎麼給它們一個共同標題?

學生便給了一個向度叫做「書寫工具」。

當我們慢慢爬梳之後,字體特色、代表人物、相關書籍,也就慢慢在孩子口中出現。

只是補救教學的孩子往往缺乏學習自信心,容易等待老師、同學給答案。因此我今日讓他們上台寫下自己的想法。

除了是視覺學習的提醒外,也可以看出學生即使有了畫線、表格向度做鷹架。他還是可能在理解、摘要上有所疏漏。

課後小組作業不只檢視學習,也讓學生無人依靠時可自主檢核

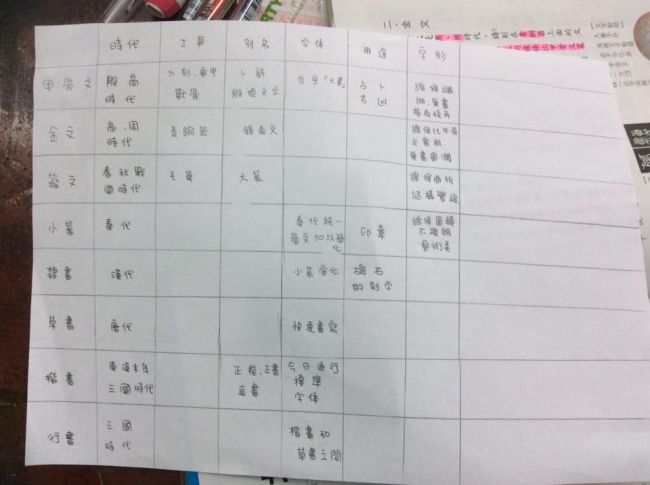

課後工作交代他們在原班的進度中,將進行同質性小組作業,針對今早的內容予以修正,並且作為發表的第一組。

除檢視孩子的學習情況外,也是為了增加他們的參與度,當沒有大樹可以依靠時,自主還是放棄,可以從他們回原班的表現來檢核。

下午原班討論時,在上午的基礎上,還提示的幾個思考點。

為何甲骨文纖細、有稜角?

為何隸書要壓扁節省空間?

為何可以加速書寫形成草書?

書寫工具與載具的改良確實大大影響字體的發展,協助孩子思考字體為何改變的地方。

您可能有興趣