學思達的國中化發展歷程02如何訓練思考能力

如何訓練自學、如何訓練思考、如何訓練表達?沈政傑老師詳細分享如何透過系統化提問、聚焦式講義和教學設計的安排巧思,訓練國中生的思考能力。

學思達的國中化發展歷程02如何訓練思考能力

本文重點摘要

如何訓練自學、如何訓練思考、如何訓練表達?

思考方式的建立

- 系統化提問

- 聚焦式講義

- 教學設計

系統化提問

提問不難,問好問題難,如何透過教師的提問引導,讓孩子可以思考文中的核心概念,並且建立自己的學習思考是關鍵之處。

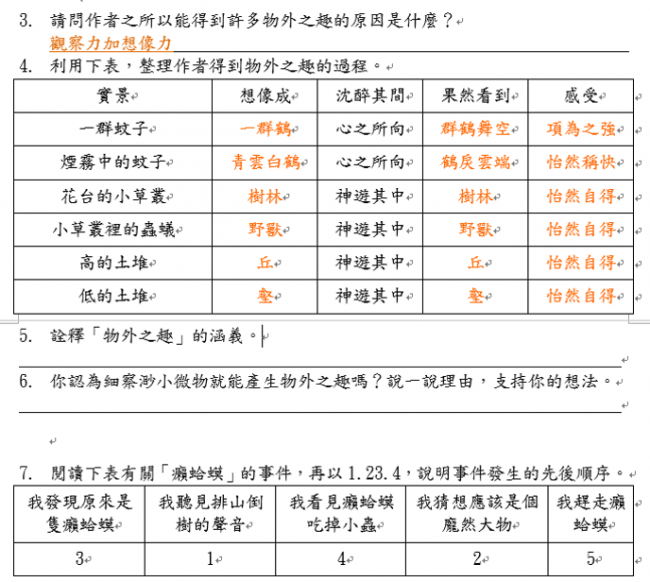

以閱讀層次來看,我粗略的分為:檢索題(尋找關鍵訊息、因果、事件發展)、推論題(表層推論、深層推論)、省思題(寫作手法、文章寓意、個人評價)。

教師可以斟酌自己的教學順序,逐一提問於教學課堂當中。

甚至我曾在講座中分享,同一個題目,在課文教學前、中、後使用,都還有不同的涵義存在。

如背影一課為何以背影為名呢?

教學前主在訓練審題、預測,教學中則是帶領孩子聚焦主要事件,教學後則是為了要確認孩子是否理解背影的寓意。

.jpg)

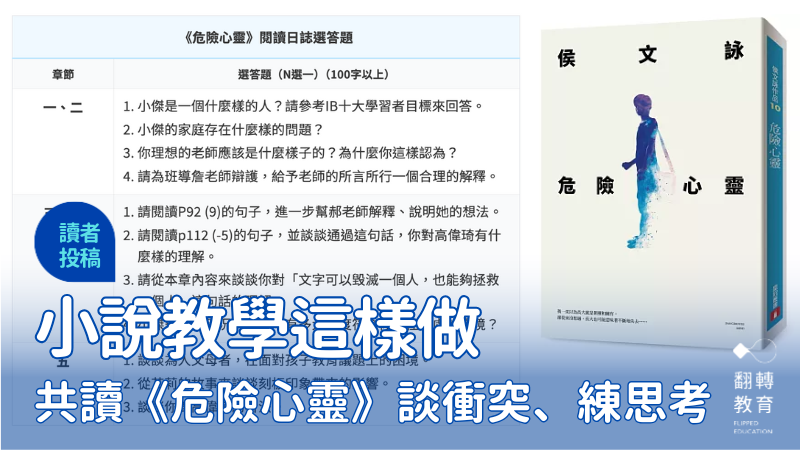

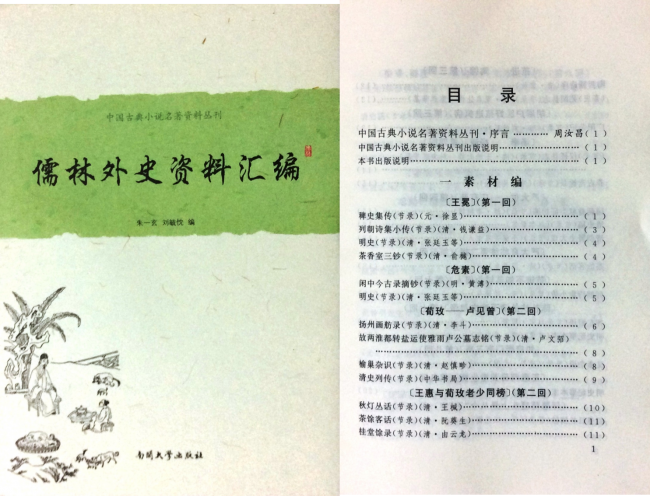

第一題主在檢索王冕的個人資料,第二題則是在訓練學生找支持證據,因為王冕可以有孝順、好學、勤勉的特質,我的重點在訓練從文本中找證據立論

.jpg)

根據不同文體的寫作方式,我還會訓練相關的模組練習,如論說文中的論點與論據。

而相關的提問素材其實都可以在鄭圓鈴老師的網頁查找相關資料(詳見圓鈴老師閱讀加油站),從一開始的翰林版發展到三家都有之後。

老師還可以從單一版本的提問修改,進階到跨版本的組題訓練,甚至是把網路分享的相關資源都納入其中,成為自己的教學設計也未嘗不可。

利用共同選文兒時記趣的三種提問單為基底,再擴充成本班的提問單

當然,教學者如果可以把自己的思維脈絡理清,更可以從中安排好口說提問、板書統整、紙本筆記等相關次序,讓學生在學習時更有層次脈絡。

因此所謂的教學提問不是有問就好,而是聚焦歸納教學重點。

進而有一天老師不需問問題時,學生也能夠思考文章內的重點。

您說有可能嗎?

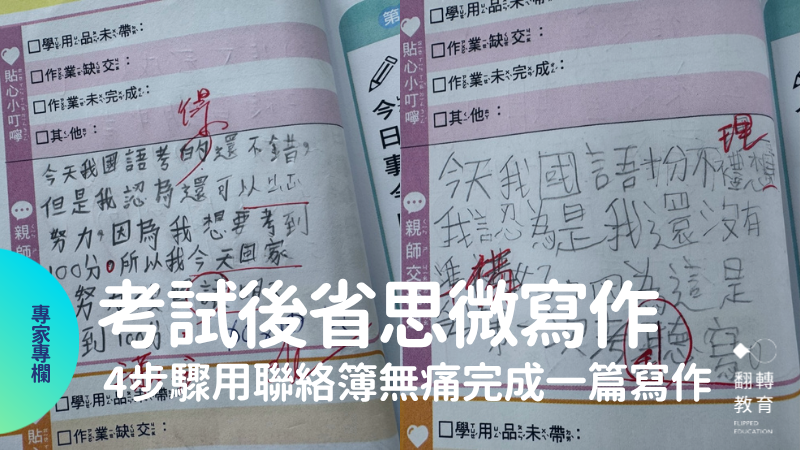

我在上屆進度上完後時,確實就是讓孩子自己先提問。您說這不就是自學與思考的結合嗎!詳參:會考之前,除了考試還能教孩子什麼?

聚焦式講義

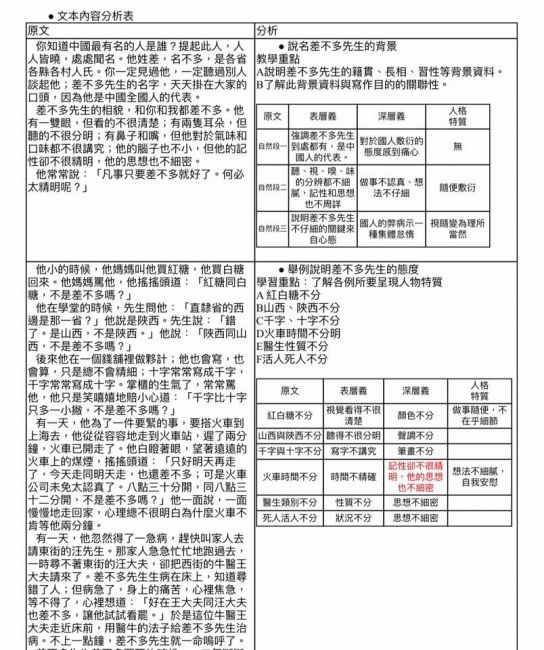

國學常識的提問,經常搭配表格統整,方便學生整理

自從聽聞輝誠老師分享之後,我便興致勃勃地在我的班級補充相關講義,以輔助學習單的深度。但是在某些單元中,我卻又不知道這一課、這一個作者我可以補充什麼?

於是我便重新調整腳步,思考哪幾課我需要補充資料,哪幾課用提問單即可。

在一屆過後,我自己得到的心得是,文言文多數會補充文學發展、時代文化,高中以後還會遇到的作者,則另編相關作者資料。

其餘的課文作家,非有必要,不另編講義,並且還會以提問作為二次檢核,確認我所延伸的講義都有相關的題目搭配學習,為的是讓學生能消化補充的資料,不至於被文字量給嚇到。

我曾遇過夥伴詢問說,為何每一課他都辛苦編了7、8張A4,結果學生都不讀、不寫?

是的!每課7、8張A4,老師您想寫嗎?

補充講義後頭依然是鄭老師的文本提問

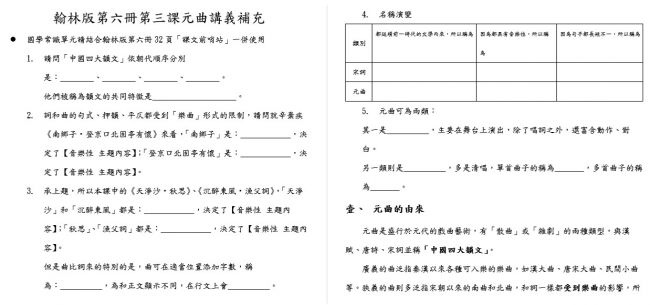

在編製講義之時,除了既有的網路資源(維基、百度、google ……),個人也雅好許多紙本資料。

但是我還是要提醒各位,書本是讀不完的,難道我要把全部的東西都塞給學生嗎?

所以您還是得思考哪些能結合評量補充,哪些是為高中職打底,哪些是我們本科系人的偏執而已。

此類工具書甚多,詩詞曲亦有相關鑑賞辭典,教學者務必消化

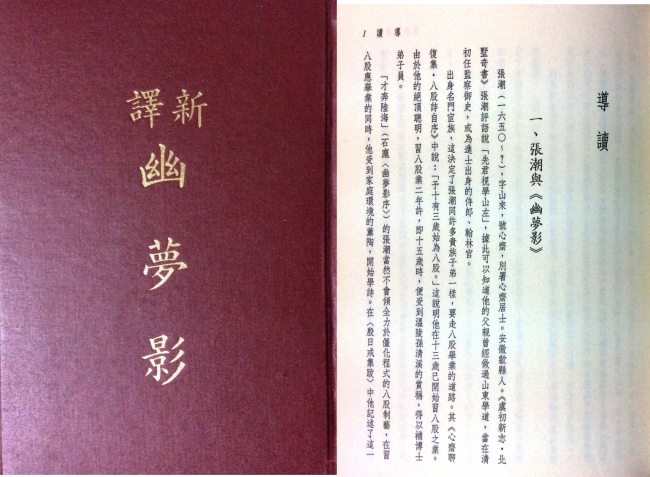

三民書局古籍今譯叢書,書前都有導讀資料,十分詳實

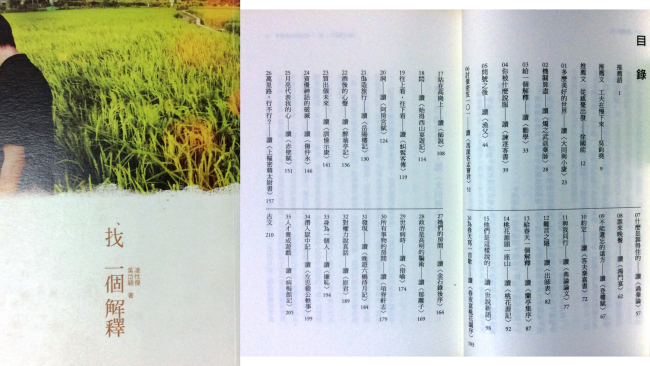

凌、吳兩位為建中教師,相關著作不少,可做為另種發想

還記得提問不是有問就好嗎?

那講義當然也不是有編就好,而是要思考講義要用來加深加廣那些內容!

教學設計(流程與分組)

教學流程安排

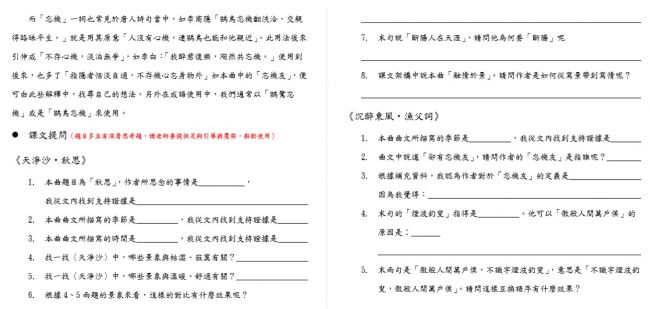

當我們有了該課的提問、講義後,接下來便是教學流程的設計,因為學生不是一開始就會自己寫提問單、自己研讀講義,而是需要教學者不斷的反覆操作,才能建立孩子自學的習慣。

為了提升孩子提問的完成率,我都是在課堂上進行課文默讀、提問書寫,並且從同學默讀、書寫的速度與內容,判讀每位孩子的學習狀況,有些孩子連檢索都有問題,有些孩子則是不會推論。這都是我在前測時蒐集的資訊,那麼我在教學時要花多少時間處理檢索,要花多少時間處理推論,都是由此去調整,甚或可能看到學生完全找不到論點、主旨、修辭等主要概念。

我便再次共同說明也無妨,重點在於孩子到底是被動的接受知識。還是真的學會解決問題。

分組合作 VS 分組合坐

我是真的讓學生一起合作學習,還是只是讓他們坐在一起呢?

所以重點在於我們的教學設計中有沒有給予合作學習的任務,而非在於座位一定要怎麼坐。

以下是我的變化歷程:

- 開始

ㄇ字型的好處是發表者在中間時,可以感受到眾人目光。但缺點是,同學容易對看,擠眉弄眼,影響課堂秩序,更困擾的是,別科老師是否需要那麼坐呢?

- 變通一

讓小組成員比鄰而坐,討論時在轉身即可

- 變通二

討論時可以離開座位,那更不需要被座位限制

終極目標,和誰都可以一組討論,無須再分親疏遠近,高下優劣。

因為分組又是一個大課題,我在此只簡單說一項技巧──透過觀察,建立團體動力,不同的學生搭配組合會產生不同的拉力與推力,所以我會先觀察參與動機、學習能力較弱的學生,在班上的人際互動情形,作為他們分組搭配的參考,以輔助小組學習。

您可能有興趣