另類的選校策略:選一個與既有資源「互補」的異質性學校吧!

會考成績出爐,該怎麼替小孩選高中呢,公立還是私立,男女合校還是男女分校?在選校之前,3個面向觀察一所陌生的學校,1個觀念決定孩子的學習環境。

▲ shutterstock

身邊的朋友一個又一個步入結婚禮堂,通信群組上開始出現小寶寶的超音波照片。常常喜歡摸摸朋友的肚子,有的三個月大,有的即將臨盆。有一次,看見一個好可愛的小女孩坐在爸爸肩膀上,剪著好可愛的妹妹頭,側著頭靠著爸爸的頭,我忍不住莞爾一笑,經過他們身旁,心想著自己以後也有這麼可愛的女兒該多好。

一日跟另一位朋友聊天,他問我:「該怎麼替小孩選高中呢,公立還是私立,男女合校還是男女分校?」私校嚴格,像是有操場的補習班,公校寬鬆,卻擔心孩子無法考上好大學。男女合校豐富多彩,卻擔心太早談戀愛,女校或男校看似好像可以防止太早談戀愛,卻又少了兩性互動。

我愣了一下說:「啊,以前念明星高中,都是女生的同儕的確單純,但女孩兒們也會在女校中實作性別,要防止談戀愛,女校的大家都去校外偷偷談啊。」

回到家裡想了想,似乎這個答案好像太普通了,有點對不起自己長期研究學校的經驗。啊,該怎麼選學校呢,作為一個教育社會學的研究者,和坊間的主流視角相比,我會不會有更好的答案?

怎麼觀察一所陌生的學校

研究學校好久,常常覺得學校這個組織好迷人。是大是小,是圓是扁,老師或學生怎麼組成,家庭背景的成員,都會造成一所學校和其他學校細緻的不同。那我們該怎麼觀察一所陌生的學校呢?我想了想,要觀察的,第一個是學校的尺寸。

人數的多寡,常常決定這所學校師生關係最基本的樣貌。每間學校都會有總人數和師生比,過去這些數字被拿來判斷一所學校的合格與否。但一般而言,人數小於100人的學校,無論組織如何設計,教師和學生的關係都相對緊密。因為學校就那麼些人,就算不認識也不行,這種小尺寸的學校,優點是可以更密切的互動,觀察每一個個體。缺點則是,組織太小,資源也少,比較無法去包容多樣性或異質性的價值,常常起衝突。

大於100人的學校,還可以維持個體性和集體性的平衡,有的學校會在階層式的組織中,建立許多水平的會議和連結。透過這種方式去輔佐,或協助每個人建立屬於自己的群體。無論是老師的互助群體,或者學生的社團課,常常都是在建立班級以外的關係。

越大的學校,1、2,000人左右的學校,人數越多,階層組織的特徵就越明顯。因為大校必須要仰賴這種方式來管理學生,班級和班級的距離相當分疏,分隔成一班一班的單位運作著。這類學校往往會有不同特徵的老師們,各自聚集成小群體。好處是,你可以在學校裏頭看見很多不同的老師,缺點則是,比較難客製化自己的學習,得跟著常規走。

第二個要觀察的,是除了升學標準外,這所學校還有沒有其他可見的評量標準。這樣的判準很難衡量,但有時可以從學校的背板中,哪些人被鼓勵和讚賞,還有哪些人被看見而得到一些解答。

有時候,你會發現,無論是體制內或體制外,在校園中可見的學生不一定相似,而這些被挑選出來代表學校的學生,往往就反映了這所學校的主文化。

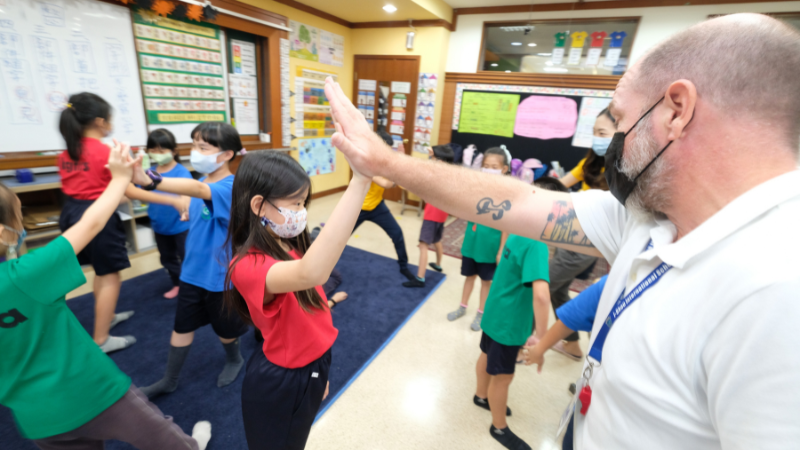

第三個要觀察的,是同儕群體的組成。男校或女校,男女合校,學校有沒有無形中的能力分班,都會是決定青少年生命中最重要的因素。因為在那個時候,朋友就是全世界,人際關係大過一切,追尋朋友的認同,比什麼都還要來的重要。

那些曾經精彩的我同學們

國中的時候那些成績很好的同學的長相,其實我都忘記了。我只記得一個原住民學生,眼睛大大的,常常和一群人躲在廁所角落附近抽菸,有的時候常看到他們被教官罰站,或在走廊上訓斥,

那時候世界太早給了我們答案,還來不及認識他們,我們就從此被隔離了。一個上明星高中,好大學,好研究所。一個不知道走向哪兒,我再也來不及認識。但回想過往,其實我常常忘記那些好學生的長相,反而常常記得那些壞學生的眼神。

我都記得,他們說壞也不是很壞,而是叛逆的很有魅力。國一國二時還常常看到這些老師們眼中的「壞小孩」,偶爾聽說他們打架,又聽說他們交了哪一個很漂亮的女朋友。對於從小一路乖乖念書長大的我來說,他們的世界好陌生,卻好好奇。

常常有人孟母三遷,為了子女選擇轉學區,轉學校,選擇一個好學區後,一路直升到好大學。這輩子不離開天龍國,擠也要擠進去。但我卻常常覺得,人生中,唯一可以遇到不同階層的小孩,理解看起來平等的台灣,如何有如此分隔殊途的生命的階段,就是小學和國中了。

那些遇見並不一定很舒服,但是,卻常常刺激自己習以為常的世界和安全網。

尋找家內所無法提供的異質性

我記得,一位社會學家和一位編輯都告訴我,無論自由主義者再怎麼倡議自由,馬克思主義者再如何倡議社會主義的價值,遇到了教育,所有人都變的如此保守,選擇一條最安穩的路途走。

這樣的說法,是對也有不對。忽略了每一對家長在選擇學校的考量,還有他們如何詮釋怎樣叫做優勢。成為自己或是出人頭地,常常不僅僅是人們詮釋社會流動的差異。

假若有人問我該怎麼選學校,我會如此回答:

選擇一個異質性的學校,一個和家庭資源互補,你所無法給予你的小孩,但學校卻可以給予他的環境。這樣的環境常常不是很安逸,家長也常常被迫要調整自己和重新改變自己。但如果是我,我仍會如此選擇。

不知道,在當今父母總選擇自己所相信最好的,和自己家庭位置最接近的環境之際,有沒有人願意去挑戰後者呢?

養小孩的故事,即使是想像,都有一籮筐說不完的豐富。

一次和男朋友聊天,他說:「不然我們來比賽,我布置一個障礙賽的環境,終點是奶瓶,你放書本在旁邊,看小孩如何選擇。」

我大笑說:「那一定是你贏啊!喝奶吃飽比較重要,書永遠都是敬陪末座的,如果我快要餓死,第一個選擇一定是找食物,才不會去找精神食糧,搞不好把自己的書燒了取暖也說不定。」

他說:「我沒有介入啊!我只是布置一個障礙賽的環境。」

我說:「你為他佈置了一個環境,這難道不是教育嗎?這難道不是在改變他的人生嗎?」

選擇學校,其實就是在介入你小孩的教育環境和成長環境。有時候,也許我們得反其道而行,不是去追尋那些和自己家庭所能提供的,最為相似的資源,而是用學校,去彌補家庭所無法給他的異質性。

您可能有興趣