Why, How & What in English Class

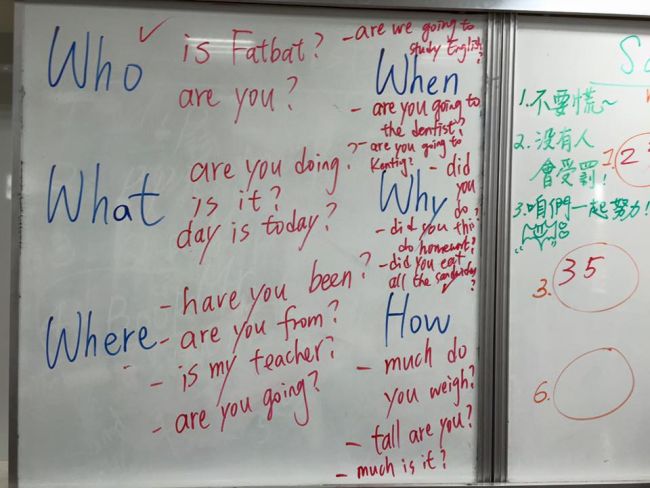

英文課除了教單字、句型,還能不能培養孩子的思考力、觀察力與表達力?不是靠標準答案的背誦,而是透過有意義的提問與設計,引導學生進入真正的學習對話。今天,肥蝙蝠老師想聊聊從「What」到「How」,再走向「Why」的教學轉變。

Why, How & What in English Class

趁著下午沒課,來聊聊我希望在英文課看到的改變。

英文課能改變什麼?不該只是抄寫、背誦、答對就好

英文課有沒有辦法激發小朋友想像力,觀察力和歸納能力?

我說的不是讓他們塗鴉,聽講和找顯而易見的答案。

我指的是透過層疊循序漸進的課程安排,幫助小朋友走出「只要一字不漏地回答和看著標準答案抄寫,我就能拿一百分」的迷思,真正為自己的學習負責任,替自己的進步感到光榮的那個過程。

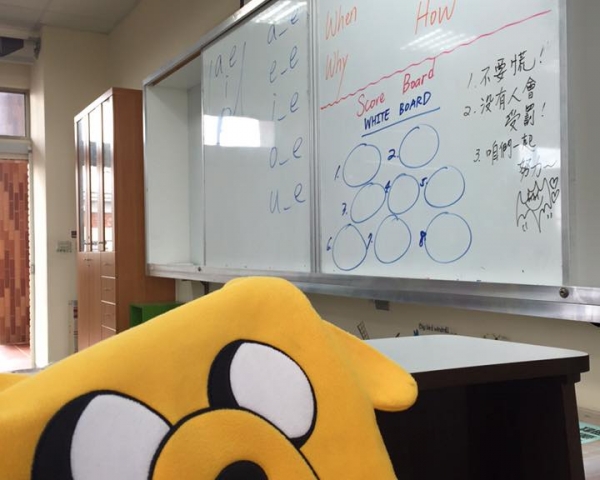

第一種上課法:看到What,整齊劃一的「機械式回應」

先來看某種上課法:

"I have a bad day. 我、今、天、運、氣、不、好!

What do you think? 你、認、為、呢?"

(因為全班一起念,速度還得一樣!不可以快、不可以慢)

T says, "Tree!" Ss say, "T-R-E-E!"

T says, "Pen!" Ss say, "P-E-N!"

(No pause. You can hear the absolute harmony!)

T asks, "What do you want to do?"

Ss answer, "I want to have fun."

(Zombie-like voice)

我曾經看過某校中年級上課的開場十分鐘, 聽說永遠是這樣子的流程:

1. translation of Sentence of the Week

2. spelling

3. conversation (也不算真的對話, 因為答案是大聲念出課本的句型)

反覆練習不能說不好,但這樣的課程如果持之以恆,那弄壞小朋友的英文脾胃真的是指日可待啊!XD

可是有不少人一定很愛這樣的教學,因為他們只看到了WHAT。

"哇! 師生用英文對話耶~ "

"好整齊喔!"

"秩序真好ㄋㄟ..."

"好希望我的孩子能這樣學英文..."

可是這跟20、30年前我們那個年代學英文的老舊方法有什麼兩樣?

(有的,老師穿得比較新潮、比較親切,尾音還會上揚附帶一個微笑,然後絕不會罵學生⋯⋯因為每個小孩都變成殭屍啦~~~)

第二種上課法:看到How,熱鬧卻碎片化的活動設計

另一種上課法:

很多教具、很多學習單,非常熱鬧、非常目不暇給。

遊戲的絕大部分著重在單字拼讀上,phonics可能是教學主力,活動的流程井然有序(甚至寫下來每一屆都這樣用),小朋友十分「享受」上課,教學者也蠻自豪⋯⋯ 但有可能變成「教書匠」!

我自己過去也曾「迷失」在這種教學風格裡,部分的課程設計也太重視零碎的單字記憶和圖文配對,而失去了對句子和對話的深入演練,甚至看到一張圖、 一個情境會有的可能想法,都忽略了。

有更多人很推崇這樣的教學,因為大家看到了HOW。

不過講白一點,這只是把bottom-up教學法用遊戲包裝,以比賽呈現,keep your students busy in a smart way,但還是走不出傳統框架。

重啟思考:你上這堂課真正的目的為何?

上課前,我隨時都跟自己警惕:一堂課最重要的目的是要幫助孩子什麼?

(不是課綱,上課前會去看課綱的人不是吃飽太閒就是雞蛋裡挑骨頭。我說的是What's the real purpose?)

我要怎麼了解他們已經會了什麼?

我要如何引發他們用不同方式探索英文的實用性和趣味性?

不過到這裡,都還只是HOW。

今天要說的是WHY。

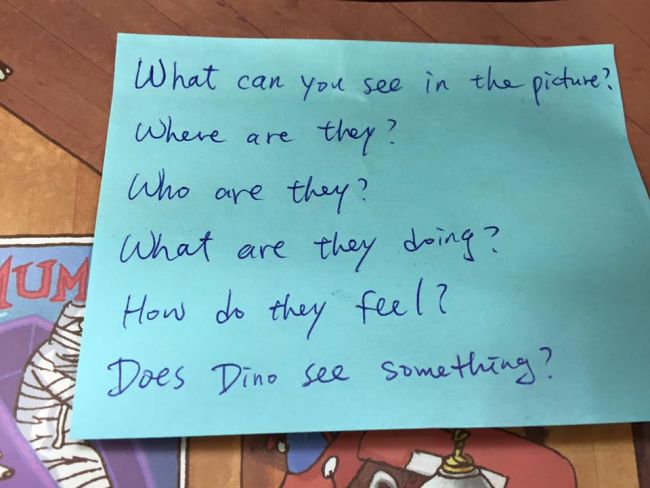

「為什麼課文是這樣編排?充滿著對話的原因是為了培養孩子什麼能力嗎?」

「為何這個圖裡某個角色的心情跟大家不一樣?她發現了什麼嗎?還是做錯了啥?」

「這首chant的節奏很棒,但並沒有rhyming words,編得好糟糕!為何不讓小朋友一起改編?」

「這個大掛圖只是把課本的圖放大,有沒有別的作用?我們可否用某些桌遊的原理,加入點猜謎的元素,讓這個教具更有意義?」

「每次教到這個section都會跳過!因為前面就已經練習過句型了,何必再找partner練一次?那為何不把圖加上bubble,讓孩子們分組想出對話,成為problem-solving的可能題型呢?」

還有最終極的問題⋯⋯

「為什麼要學英文啊???」

加入WHY的教學:怎麼教 How are you?

WHY的加入教學,是最難察覺也最難實施的。

你得挺得住旁人的質疑,對課室管理有你的自由度和極限。

你得不斷超越自己,不只是當一個「用萬年教具和方法讓孩子喜歡上課的教書匠」。

你得時時刻刻問自己:這樣做是否能兼顧趣味和實用?不是為玩而玩吧?

你得多參加研習,多看多聽多學習,才知道最新潮流適不適合自己的學生?繪本歌曲桌遊戲劇我要怎麼改編?面對20多個人的班級要怎麼進行這些活動?面對2~3個小朋友(有些老師在偏遠山區學校)甚至一對一教學時,我要怎麼讓學生得到同樣的學習樂趣?

當你教 How are you? 那個單元的時候,不只教 I'm fine. Thank you. 還會把好多情緒擺在一起,跟小朋友說「You can say 'I'm angry' or 'I'm upset',但通常我們可能只會心裡這樣想, 頂多不說'I'm happy', 或許你可以說'I'm cool. Thanks for asking!'⋯⋯這樣的句子!」

甚至把 How are you doing? 或 What's up? 這些外國朋友才常用的句子分享,這樣就已經開始那個WHY的過程了. 因為你已經在問自己:

為什麼永遠都是這些句型?為什麼不教小朋友更實用的玩意兒?

而且你也正在進行真正的「對話」:跟小朋友心裡聲音和需求的對話。

WHAT人人會做,HOW很多人做,WHY你做了嗎?

延伸閱讀

您可能有興趣