幫助孩子化焦慮為主動學習!學習設計:我會筆記本、三會大亂鬥

當作業成了壓力,學生怕寫、老師怕改,家長也疲於催促。如果有一種作業,能讓孩子主動學、老師掌握學習脈動、成果又看得見呢?奕緯老師分享兩個作業學習設計,「我會筆記本」讓學生紀錄從不會到會的歷程,「三會大亂鬥」讓孩子學會出題、解題、評題。從焦慮到成就,這是一場讓作業變有溫度的學習革命。

從作業焦慮到主動學習,讓學習更有成就感。圖:葉奕緯老師提供

本文重點摘要

「各位同學,我們的進度快要趕不上了。」這句話,幾乎是每一位數學老師在新學期第一堂課的開場白。雖然是老笑話,不過看在授課的老師眼中,想必都是點頭如搗蒜般的認同。那是一種被進度追趕的焦慮,也是一種對「教完」與「學會」之間落差的無力。要讓老師教得有效率、學生學得有信心,「作業」往往扮演關鍵角色。出得太少,老師無法掌握學生的個別差異;出得太多,又容易讓孩子感到壓力,家長催、老師改、學生抄,三方都疲憊。於是,我開始思考:有沒有一種作業形式,可以讓孩子真的「學會」,而不是只為了「完成」?

答案,從一個簡單的概念開始:「我會筆記本」。

從「我不會」到「我會」:一個看見努力過程的紀錄本

「我會筆記本」的理念其實很簡單:每天寫下一道自己「會」的題目即可。

題目可以來自課本、講義、考卷、習作,只要是自己從不懂到學會的內容都可以。對學生而言,這是個「紀錄成長」的札記,而不是「懲罰錯誤」的工具。

相較於傳統的「錯題訂正本」,「我會筆記本」讓學生主動選題,有人選擇簡單的題目確認概念,有人挑戰困難題檢視自己,也有人在筆記本上畫圖、標註、寫下心得。這樣的轉變,其實是從「被動修正錯誤」到「主動累積成功」的學習歷程,不同程度的學生,挑選各自欣賞的題型。

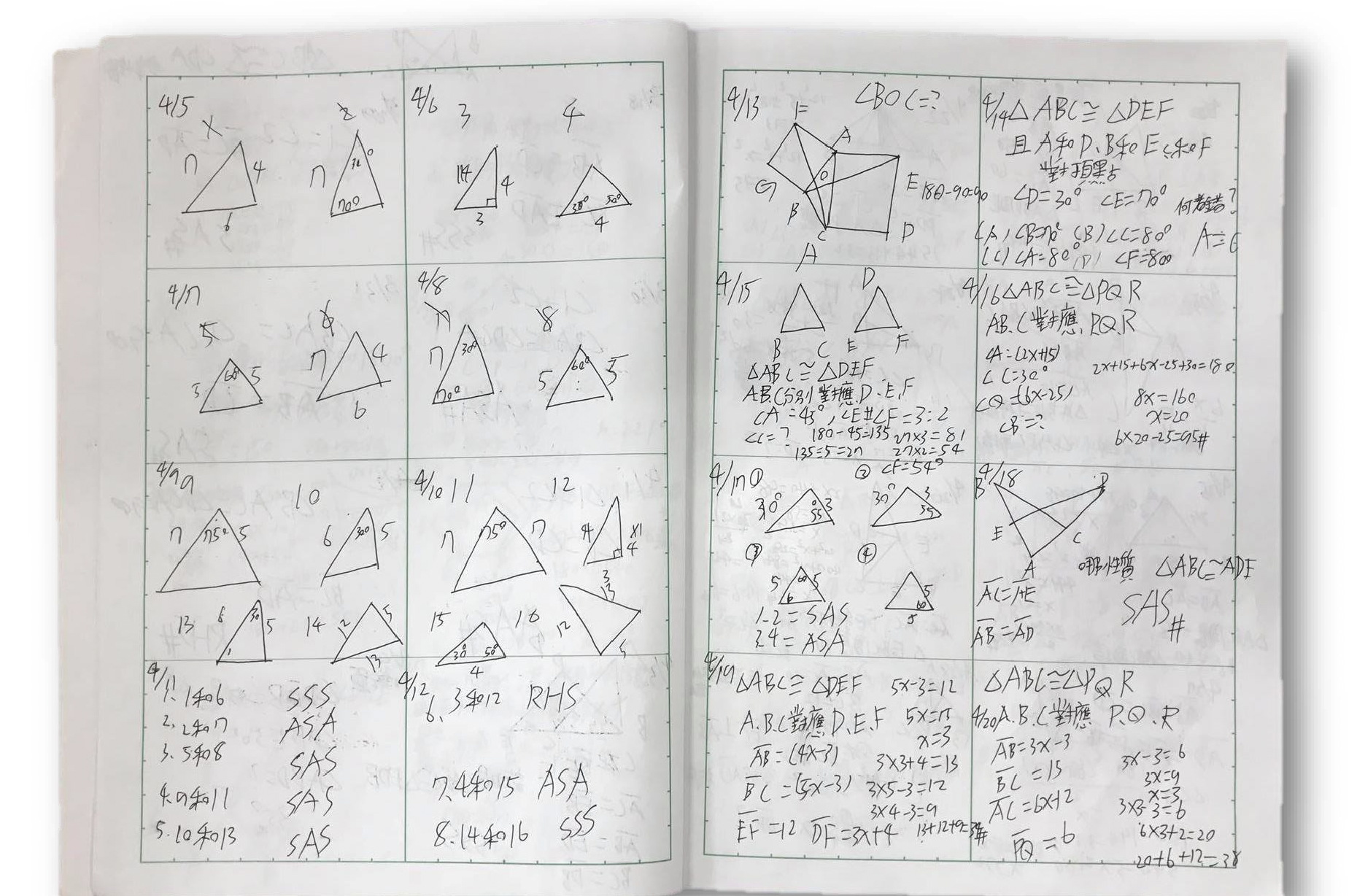

讓學生主動挑選從「不會」到「我會」的題型。圖:葉奕緯老師提供

「一天一題」是明確且容易完成的指令,挑會的題目也相對比錯題訂正簡單,讓孩子們有努力的方向,日積月累地來增進數學成就感。讓「A咖紀錄經典、B咖持續前進、C咖願意嘗試不放棄」,是發想「我會筆記本」的初衷,而我也相信,這也是老師們在出作業時,背後所堅持的真誠期盼。

讓作業有溫度:從負擔到成就感

剛開始推動時,學生當然會覺得:「老師,這樣不就是多一份作業嗎?」

不過當他們開始看到自己的累積之後,感覺就會慢慢變得不同了。曾有孩子跟我回饋:「老師,以前我寫的時候,心情都很糟(每天都有這個回家作業);現在我回頭看之前每天寫的題目,才感受到你說的累積是什麼感覺,也發現自己真的有進步了一點點。」這句話讓我印象深刻。因為我知道那一點,一點都不簡單。從容跨出的一小點,會逐漸累積成不可忽視的大亮點。

學生累積下來的「我會筆記本」。圖:葉奕緯老師提供

若是教師夥伴們有興趣,建議老師在推行時,可以循序漸進地帶學生進入狀況。一開始不強求每天一題,可以從一週一題開始,等孩子熟悉之後,再調整成一週兩題、三題……教師也要給自己一段時間適應批改節奏(這也是老師的額外心力的投注),畢竟「穩定執行力」比「三分鐘熱度」更重要。一開始讓自己與孩子們都要有適應調整的彈性與空間,「先求有求好」的心態才能讓「我會筆記本」的存在更加穩固踏實。

從練習到應用:三會大亂鬥登場!

當「我會筆記本」推行一段時間後,我開始思考下一步:「孩子寫了這些認為自己會的題目之後,我要怎麼確認他們真正理解了?」多元的評量手段是不錯的選擇,不論是統一試卷練習、或是遊戲學習化測驗…要能顧及每個學生的個別差異,又要讓評量的結果確實有所成效,後續的檢討以及訂正後往往都要耗費許多時間。

有沒有什麼方式,既可以讓孩子們練習當出題老師,用不同的角度審視題目並培養同理心;又能讓他們拿到較符合程度的練習,得以專注在題目計算上;最後還能學習批改考卷,與同學彼此教學相長,一起進步?

讓學生「會」出題、「會」算題、「會」評題的「三會大亂鬥」因應而生。

會出題:從學生成為出題老師

我會請學生拿出空白紙張(或是協助準備學校有的回收讀卡紙),從自己每天記錄的我會筆記本(如果班上沒有操作我會筆記本可以改用課本習作的練習題)當中挑選兩道題目,當成是接下來給同學評量的考卷。

每一次考試的題目會有兩題,每題10分,總分20分,會用五次小考成績結算成一個平常成績(最高分100分,此處授課教師可以自行決定配分規則)。這裡有兩個重點:「分組合作學習」以及「我會筆記本」。

班上採取分組上課的方式,若是每組四人,組內分成ABCD咖,那麼在出完題目之後,A咖們的考卷只會讓A咖寫到(分組交換考),以此類推。如此一來,每個同學都能拿到較符合自己學習程度的考卷;其次,若是班上已經推行「我會筆記本」的使用,也可以預防孩子們為了增加困難度而去提升試題的難度(過往經驗告訴我,學生寫進「我會筆記本」內的題目通常敘述不長、難度也較低)。

學生出題的過程,就是一次思考的歷程。他們要選擇題型、檢查數據,並確保答案唯一與正確。過程中,我不時會聽到學生喃喃低語:「這樣改數字會不會太難?」或是「這題是不是太簡單?」那一刻,我知道他們開始以另一種角度思考數學了。

會算題:從傳統考試到合作練習

在確認所有人都出好題目之後,我會請同學們帶著自己出好的考卷,到教室外按照ABCD咖排成四排,前後順序隨機。接著請每位同學考卷向後傳(也可以向前),拿到考卷後便進教室開始作答。

由於原則上題目的難易度會比較貼近真實的學習程度,孩子們在作答上比較有努力的方向與機會;而每個孩子拿到的題目基本上都跟鄰近的人不同,所以即便是用分組座位也不怕有人當長頸鹿亂瞄。

這裡要特別注意的是學生偶爾會發生「題目出錯」的情況(數據有問題算不出答案、拿課本習作的題型修改之後反而算不出結果),所以建議授課老師可提醒學生用課本習作一模一樣的題目出題即可,畢竟我們評量的初衷也是希望努力的人都可以拿到該拿的分數。若有學生在考卷過程中發現有問題,就請他們去找出題者討論,此時老師盡可能不要插手介入,讓他們自己去討論與修正即可。因為那一刻,是讓孩子理解「出題也要負責任」的時刻。

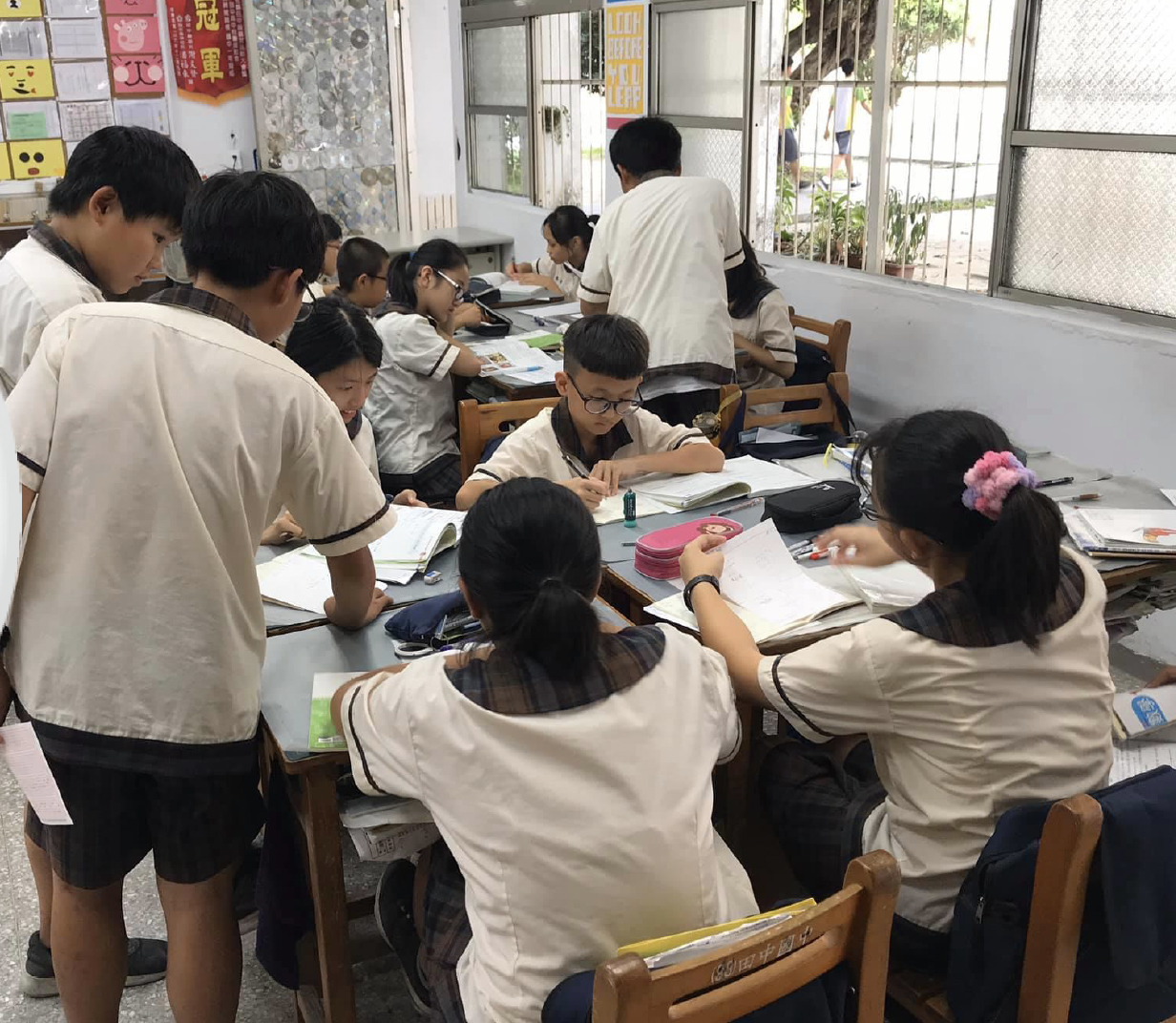

讓學生在班上進行考卷釋疑,有問題找出題老師。圖:葉奕緯老師提供

這樣的互動,讓孩子從「被動考試」變成「主動參與」。他們知道自己出題、作答的每一步,都影響別人的學習。這是責任感的萌芽,也會是合作學習的開始。

會評題:從批改到省思的學習回饋

考試結束後,考卷回到出題者手上,由「出題老師」負責批改。

當他們看見別人如何解題,往往會驚訝:「原來這樣也能算!」(或是怎麼會算成這樣)「我沒想到會這樣想。」這種「從別人的錯誤中學習」的經驗,是傳統評量較為少見的。在批改的過程中,除了評分,更能藉此機會去觀察其他同學作答的思路,不論是詳實的計算過程,或是計算錯誤的思考盲點,都能成為孩子自己未來觀念澄清的小小幫手。

讓學習成為一場彼此成就的歷程

或許有人會說:「老師,這樣不會太花時間嗎?」的確,每個多元評量的設計,確實都需要時間,但我更在意的是「時間過後能夠留下什麼?」認真出題目、讓評量有信度;分咖交換考,讓考試有效度;評分動動腦,讓過程有幫助。

會出題、會算題、算評題的「三會大亂鬥」,讓孩子能自己出題、能欣賞別人的努力、能勇敢地批改同學的錯誤時,他們學到的不只是數學,而是同理、責任與合作。這些,也是教育的本質,不是嗎?

教人、教學、交心的良善循環

「我會筆記本」讓孩子從「不會」走向「我會」;

「三會大亂鬥」讓孩子從「我會」走向「我能」。

這兩個活動,其實正體現了「奕數咖學」的核心精神:

教人,為了建立信任;教學,循序給予方法;交心,期盼引導成長。

教學,不只是課本上的知識傳遞,它更是一場場真實生活的挑戰。讓孩子在一次次練習中,感覺到「我能進步」,也在一次次互動中,體會到「我被珍視」。教人,是起點;教學,是過程;交心,是結果。而這三者的交織,讓我們可以發現,原來,學會更多的不只是學生而已,還有老師自己。

多年後,當孩子不經意翻開那本「我會筆記本」,在泛黃的頁面裡,看見自己一路走過的痕跡,我相信,這一切都不會白費的。我們努力付出過的曾經,都會成為生命中一道道踏實前進的軌跡。

附件:「我會筆記本」、「三會大亂鬥」流程簡報下載

您可能有興趣