國中數學卡關別再狂刷題,三個思考法破解學生痛點單元

當學生一提到「數學」就皺眉、嘆氣,老師們大概都不陌生。「我數學不好」常成為孩子對自己的標籤。然而,學不好並非缺乏天分,而是陷入了學習迷思——只追求答案,忘了理解過程。奕緯老師在文章分享三個思考法,幫助學生從理解出發,重新找回數學的信心。

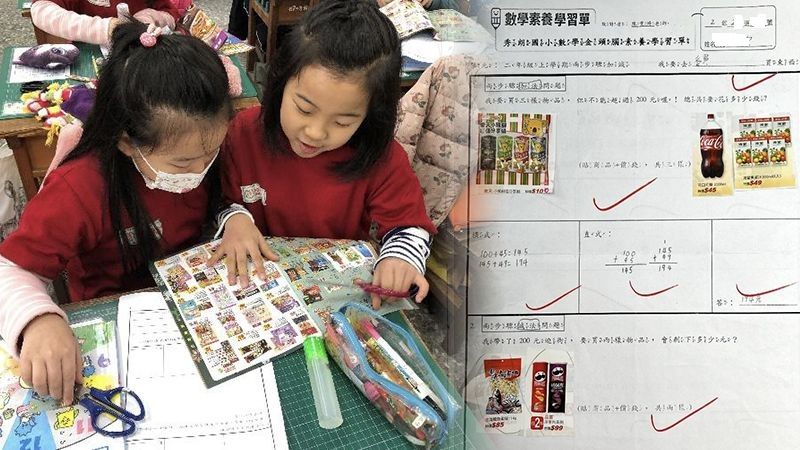

數學難題不在題多,而在觀念沒連上。看見學生在哪裡卡住,是陪他重新出發的第一步。圖:翻轉教育

「你的數學好嗎?」 「你喜歡數學嗎?」

當把這些問題拋向教室,我腦海裡浮現的,往往是一張張皺眉、搖頭的臉龐。對許多人而言,數學這門本該協助我們建立邏輯、解決日常問題的學科,卻在某個時刻成為學習歷程中的燙手山芋。為什麼大家會在它面前選擇乾脆投降,甚至自嘲「數學不會就是不會」呢?

或許原因很多,但我想,關鍵往往是「不了解」。因為不懂而排斥,因為排斥而更加不懂,於是陷入惡性循環。其實,學習就像在交朋友。我們對一個人產生喜歡或厭惡,必然是在接觸、互動之後才有的感受。若對一個陌生人,甚至還沒開始了解就拒之千里,那未免也太過武斷、有失公允。學數學也是一樣的,不論最終是愛上還是討厭,至少要先認識,才能讓自己有底氣、有根據的做出選擇。

「我們不用很厲害才開始,我們只要開始了就會變厲害。」而若要我推薦國中數學的「開始」入門,我一定毫不猶豫地選擇「數字的四則運算」。常常有人會說「數學不就是買東西算錢嗎?」某種程度我同意,因為這確實是數學最直觀的用途。但這看似簡單的單元,其實往往是國中新生的罩門:以為自己會,卻始終沒有搞懂(也最容易不懂裝懂)。

為什麼需要負數?正負整數的加減如何熟練?化簡乘除與連續運算,又會如何應用?只要能熟悉正負數的計算與分配律的使用,國中數學其實已經攻下大半。建議初學者一定要在這裡下功夫,保證值回票價。(像是超商常見的「第二杯半價」或「全品項七折」哪個划算?百貨公司的「滿千送百」與「滿千折百」哪個比較好?這些問題,國中數學都能給你答案。)

數學的學習方法有幾點建議與提供參考:

一、「化繁為簡」

在最大公因數跟最小公倍數單元時,有一種題目大概是這麼寫的:「有一條康莊大道兩旁每隔一段距離要種樹或設置路燈…」這類題目會讓學生出錯的地方除了因倍數觀念外,還有一個雷區,就是「減法」,大家覺得吃飯買菜用的減法出了問題。

嗯,我換個問法好了,「25到325有幾個是數字?」學生的答案會有300、301、299之類的,即便寫錯可能也會不以為意,只會認為就是粗心了下次會對然後一錯再錯。而這就是個典型能夠化繁為簡的題目。

我會請孩子們思考1~3有幾個數字(用掰手指就可以知道答案是3),接著就思考一下能怎麼「算」,孩子們在直覺的3-1後發現只有2,然後會想要+1來湊(但這時候他們會把這個1想成數字1);下一步,就可以把題目變成3到7有幾個數字?一步步引導孩子們去發現相減是距離跟間隔,加上1是為了把起頭的人頭算進去的正確想法。(所以25到325會有325-25+1=301個數字喔)化繁為簡是一個實用但容易被遺忘的方式。

二、「極端做法」

以滿千折百跟滿千送百為例,我們不考慮當下是否能消費到…等諸多現實世界的變因,然後我們把情境想的再極端誇張一點:「滿千折千跟滿千送千」。是不是可以感受到折千就是不用付錢啦,然後送千則是有點打五折的感覺?如此一來就能更直觀的分辨優劣差異。

而這種方式也可以用在分數的比大小上。譬如2/3跟3/4,分母分子差1的分數,會越來越大或是越來越小呢?這時候我就會舉極端的例子:1/2跟99/100,讓他們感受、判斷,然後下結論,這會是通分或是交叉相乘之外的數感檢驗。

三、「著重定義」

尤其是努力刷題的人,有時往往更會忽略「定義」的重要。當題型轉換之後就容易無所適從。想這幾年的會考前五題容易出現的「絕對值」問題就是一個例子。很多孩子都只會記得「絕對值是正的」(但這不對,絕對值只能說「不會是負的」),而忘記了其跟「距離」密切相關的核心概念,最後導致看不懂出題老師的用意而無法作答,這是很可惜的地方。

「心理盲點」與「生理盲點」

當然學習方式因人而異,但有些「心理盲點」與「生理盲點」值得提醒。

心理面:要有試誤與勘誤的健康心態。 當學生遞來一份空白作業,說著「我都不會」,我總會追問:「究竟是『不會寫』,還是『沒有寫』?」花時間思考後仍沒有答案,和還沒嘗試就放棄,這兩種「空白」在學習意義上完全不同。數學不需要追求一次全對,而是要透過錯誤去看見思路。錯誤代表我們願意嘗試,也留下了對題目的印象與解題經驗。這些累積,會在下一次遇見挑戰時,成為成功的養分。

生理面:要有合宜的學習習慣。 精熟練習對四則運算的單元是必要沒錯,但數學不是無止境的題海戰術就能順利解決的科目。錯誤若不檢討,就只會一再重複。其實,比「算幾題」更重要的,是「修正錯誤」。因此,我常提醒學生「錯題本」之於學習的關鍵性:把錯誤記下來,標註正確做法,讓自己日後得以反覆對照與練習,才會讓自己踏實地逐步前進。

另外,也別被單一的卡關單元困住。會考不會因為你卡在不會的題目就時間暫停,停下腳步。所以我的建議是:「先求有,再求好。」先架起基本框架,再透過反覆練習補強。至於考試,也不需要因幾題不會就放棄整份考卷,應該「要適度的放手,才能牽起更適合的那一雙手。」把看得懂會寫的題目都算對,分數就會很迷人了,不用擔心。

數學考的不只是解題力,更是面對未知時的態度。

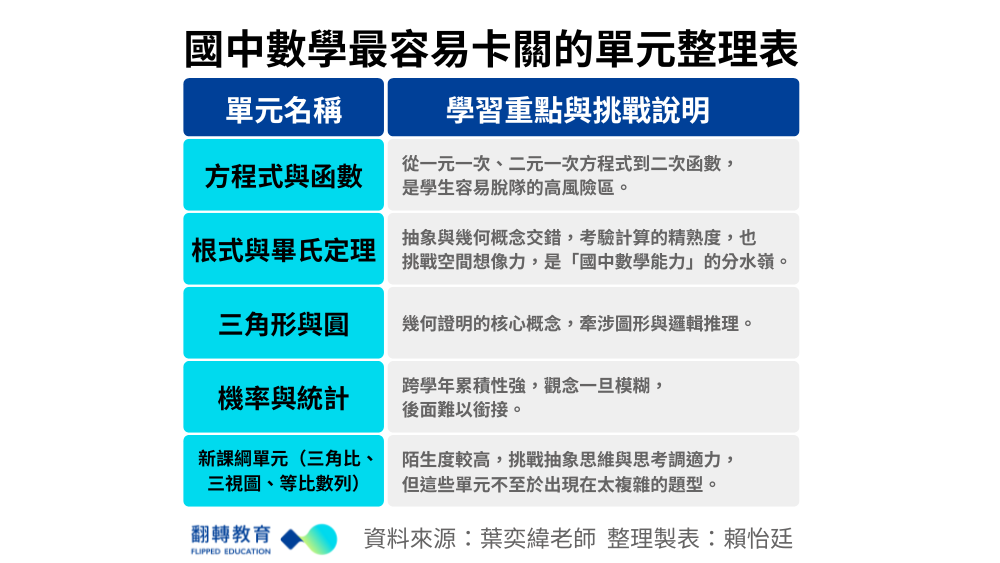

國中數學最容易卡關的單元

多年觀察下來,幾個單元特別容易成為學生的絆腳石:

* 方程式與函數:

從一元一次、二元一次方程式到二次函數,是學生容易脫隊的高風險區。

* 根式與畢氏定理:

抽象與幾何概念交錯,考驗計算的精熟度也挑戰空間想像力,說是「國中個人數學能力」這檔股票漲跌的分水嶺也不為過。

* 三角形與圓:

幾何證明的核心概念,牽涉圖形與邏輯推理。

* 機率與統計:

跨學年累積性強,觀念一旦模糊,後面難以銜接。

* 新課綱單元(三角比、三視圖、等比數列):

相較之下陌生度還是高了一些,挑戰抽象思維與思考調適力。但這些單元不至於出現太複雜的題型就是了。

也因此,上述單元適合學生在行有餘裕之際,可以多加探究深入的地方。數學的關鍵從來不是死背,而是找到屬於自己的理解方式。有人靠筆記整理,有人用圖像化複習(如:奕緯老師在專欄中分享的魚骨圖複習法、我會筆記本…等活動),有人藉由分組討論互相解釋,甚至有人透過遊戲化學習,在競賽與桌遊中逐漸打開心防,這些是孩子們或是老師都可以嘗試努力的面向,讓彼此教學相長,提升學習的慾望以及教學的熱忱。

學數學,其實是一場「尋求成就感與自信」的旅程。當孩子從「愛,上課」(喜歡課程的氛圍)轉變為「愛上,課」(愛上這門學科)的一刻時,我知道他們跨過的不只是題目的難關,更跨越了對自己的不安與迷惘。

因為,學數學的目的,從來都不只是為了分數,更是為了讓孩子相信:原來,我也做得到。

數學,不會是可以學會的喔。

您可能有興趣