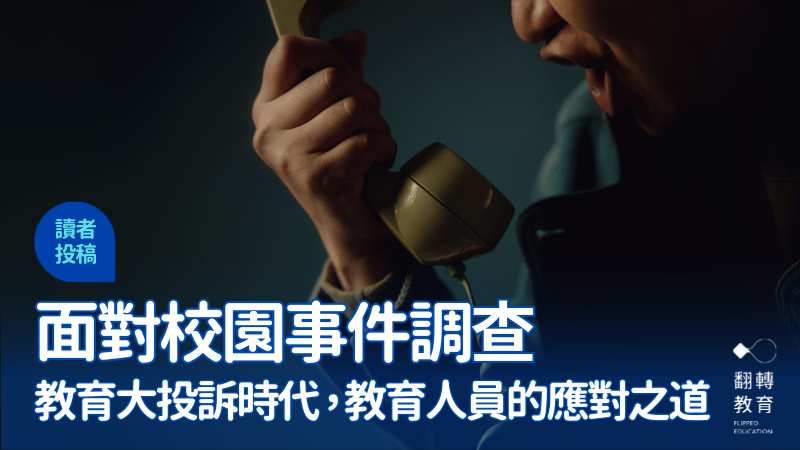

家長在聯絡簿中批評導師、在社群軟體上產生爭執,老師如何自保?

當親師之間出現誤解與衝突,導師往往身處第一線,不只要安撫情緒,還得釐清彼此權責。從走廊上的一句話、聯絡簿的一句批評,到社群上的言語交鋒,哪些行為觸及法律紅線?我們節錄書中三則真實案例,從法律角度拆解現場狀況,幫助老師找到理性回應的依據。

canva

編按:以下三則情境案例,節錄自《關心學生,竟然官司纏身?》一書,原書內容從法律角度剖析學校現場常見的衝突與爭議。為了呈現不同層面的法律考量,我們擷取了書中三個不連續的段落,包括在校園中錄影的界線爭議、聯絡簿言語攻擊的應對,以及社群媒體衝突的處理,盼能協助教師更理解在面對親師衝突時,哪些行為受到法律保障,哪些需要特別留意。

事件11:導師和家長關係緊張,在走廊交談的時候,學生能錄影嗎?

導師建宏與小豪的家長因小豪的相關事宜發生爭執,雙方關係緊張。某日,小豪家長至學校辦公室走廊與建宏交談,過程中,在一旁的小豪未經建宏同意,便以手機錄製兩人談話內容。建宏認為小豪的行為已侵犯其隱私權,且屬於未經授權、不當蒐集其社會活動相關個人資料,違反《個人資料保護法》的相關規定,因此提起訴訟。

法院怎麼說?

即使身處公共場所,每個人仍享有一定程度的隱私權,這包括不應無端遭受他人持續注視、監看、監聽或不當接近等干擾,並擁有對自身個人資料的自主控制權。然而,這種保護並非絕對,而是須依社會通念來判斷。關鍵在於,個人是否對其私人活動或個人資訊擁有「合理的隱私期待」,亦即該活動或資訊是否應受到免於干擾的保障。

《個人資料保護法》旨在保障個人隱私,同時允許在合理範圍內使用個資,當資訊具有隱私性且社會普遍認同應受保護時,個人對其擁有正當的控制權。然而,過度限制個資的取得與使用,可能影響資訊流通並妨礙社會運作。因此,除涉及「特種個資」,一般個人資料應適當保護,並考量合理的隱私期待。在現代社會,姓名、職業、工作地點等資訊屬「公共性高、私密性低」的範疇,若無法證明其公開會損害合法權益,則適當使用應屬可接受,以避免《個資法》遭濫用或過度干擾日常生活。

在學校走廊發生的對話與行為屬於公開場合的社會活動,本質上具有較高的公共性,而隱私性較低。當時,導師與家長之間存在爭論,且雙方均指責對方說謊,現場有學生在旁。即使學生確實使用手機錄下導師的言行,考量到事發地點為學校走廊,且導師當時正與家長發生爭執,根據一般社會觀念,導師對於自身在這種公開場合的互動,並不具備合理的隱私期待。因此,學生的錄影行為並未侵犯教師的隱私權。

教育真心話

這起案件反映出親師溝通不良導致的爭議,最終對簿公堂,受傷的仍是孩子。原本,教師是希望與家長一起協助孩子成長與學習,然而由於溝通不順,最終導致雙方的衝突與誤解。或許有人會質疑家長為何選擇這種方式表達意見,但從判決內容來看,學生或家長應該曾向教師反映問題。

教師若能適時做出調整,例如線上上課安排、簽名確認或比賽報名通知等,應能有效降低後續不必要的紛爭,而這些調整看起來並不困難,也在可行範圍內。此外,行政單位應適時介入,協助導師與家長溝通,並提供支援,協調出更合適的處理方式,避免衝突擴大。唯有透過良好的親師溝通與行政協助,才能真正維護學生的學習權益,實現親師生共贏的局面。

事件52:家長在聯絡簿中批評導師「是腦子不好使嗎?」

建宏主張小豪的家長在學校聯絡簿中書寫「你是有哪方面的疾病?」、「你是在78什麼?」、「你是腦子不好使?」、「是視神經退化?黃斑部病變?還是被害妄想症發作?」等文字,小豪的家長則稱以上言詞是質疑建宏所作所為不符合規定、對家長要求視而不見等情況,係以疑問句方式為之,非直接對建宏謾罵。

法院怎麼說?

學生家長雖然在聯絡簿上表達對教師的不滿,並以批評性言論夾雜其中,但其措詞已超出合理質疑與評論的範圍,甚至帶有輕蔑、貶損教師的意味。即使家長的言論以「疑問句」形式呈現,法院仍認定其整體語境流露出嘲諷態度,足以影響教師的社會評價,因此構成對名譽權的侵害。

家長辯稱聯絡簿僅供學生與家長觀看,並無其他人知悉,因此不會對教師的社會評價產生影響。然而,在《民法》上,名譽權的侵害標準不同於《刑法》中的誹謗罪或公然侮辱罪,《民法》只要能證明行為導致被害人的人格或社會評價受損,即可構成侵害,並不要求言論須廣為人知。至於該言論影響到多少人,則僅影響侵害行為的「強度」與「損害程度」,而非決定是否構成名譽侵害的必要條件。

因此,當家長的言詞已經損及教師的社會評價,並且有第三人知悉,即可認定侵害名譽權,至於影響的範圍與程度,則影響損害賠償的金額或責任範圍。

教育真心話

以上我舉了四個例子(兩個類似侮辱、兩個類似誹謗)來說明民事上的名譽權。(本文僅節錄部分內容,完整案例可見《關心學生,竟然官司纏身?》一書第五篇。)民事上的名譽權與刑事上的名譽權,除了法律性質不同之外,還有一個關鍵差異——《刑法》對於「公然」有特定要求,也就是行為必須在「公眾」或「不特定多數人」或「特定多數人」面前進行,才可能構成公然侮辱或誹謗。但《民法》的侵權行為則沒有這項限制,也就是說,即使某個侮辱行為不符合《刑法》「公然」的條件,仍然可能因損害他人名譽而構成民事侵權,進而需要負擔民事賠償責任,而知道人數的多寡是決定賠償金額的判斷標準。

事件68:家長在社群軟體上產生爭執,該如何處理?

建宏被檢舉的事件源自班級學生家長之間在社群軟體上發生的言語衝突。建宏擔心這些對話會進一步惡化,因此私下撥打電話試圖安撫兩位家長,但並未達到預期效果,且當時沒有留下通話紀錄作為證明。事後,建宏邀請兩位家長到學校進行面談,希望能夠積極協調並處理此事。

調查小組調查後,認為建宏在社群軟體的溝通上,明顯有親師溝通不良且可歸責於教師的情況,因此建議學校依《教師法》對建宏進行輔導。唯依相關規定必須懲處建宏,後由校長依照《考核辦法》核予申誡 1 次的懲處。

申評會怎麼說?

建宏的處理方式並無不妥。考量到如果直接在班級群組中介入發言,家長可能會認為教師偏袒某一方,因此建宏選擇了私下與雙方家長溝通,並請他們冷靜,進行疏導與安撫,並邀請雙方家長到校面對面處理此事。此過程有教師提供的 LINE 截圖作為證明。此外,建宏基於善意成立了班級群組,作為親師溝通的管道,便於家長聯絡或提問。如果教師僅是未事先規範群組使用規則,或未能及時回應家長需求,卻因此受到學校的懲處,這樣的處置可能顯得過於苛刻,未必能夠完全反映教師的初衷和情況。

教育真心話

社群軟體的興起,雖然帶來了溝通上的便利,但同時也產生了許多負面效應。由於文字無法像語音一樣表達情感和語氣,同樣的一句話在社群軟體和面對面的溝通中,可能會有完全不同的解讀,容易造成誤會。此外,使用者的心態以及對社群軟體的定位也扮演了重要角色。過去一些過度濫用的情況,使得不少導師不願意建立家長群組(當然這並非所有教師的選擇)。但也有些使用者能夠理解教師建立群組的初衷,並且遵守規範,理性使用,這樣的情況能夠減少爭議,形成正向的發展。

換句話說,這些社群軟體其實是「工具」,目的在幫助教師和家長、教師和學生之間更便捷的進行溝通,應該被善加利用,而非被強制要求使用。就像在這個案件中,社群軟體的確有其局限性,當出現溝通問題時,最有效的方式還是面對面溝通,坐下來好好談,這才是最佳的解決管道。至於因為社群軟體使用不當而處置教師,這其實不必過於苛求,畢竟社群軟體的使用規則已經很清楚,但仍然會有人不遵守,這就需要我們在教育過程中,多加理解與寬容,而不是僅僅依照規定進行懲處。

輔導與管教學生是教師的基本義務,而輔導紀錄則能有效證明教師有進行相應的工作,並且能在必要時提供支持,讓教師的行為更具透明度。電話錄音雖然可以作為紀錄,但並非必要。更簡單的做法是,與家長通話後,可以用簡單的摘要記錄對話內容和過程。這樣一來,當日後發生爭議時,可以有依據來解釋與家長的溝通情況,這樣既不失效率,又能保障教師的權益。

*本文摘自三采文化出版《關心學生,竟然官司纏身?教師專屬的法律諮商室》,未經同意禁止轉載。

親師溝通、學生衝突、同事協調……老師每天的工作充滿了各種溝通情境,表達稍有不慎就要面臨法律投訴?《4堂溝通實務課:班級經營X衝突管理X說服技巧》 從「班級經營、法律衝突、情緒管理到職場共識」破解溝通難題, 用真實案例,帶你解決常見的溝通問題。

點擊圖片前往。

點圖片了解更多

您可能有興趣