教師甄試國小國語試教建議:掌握重點、策略、教材詮釋!

教甄試教想靠「萬用模板」過關早已不夠!每年國語文本與教學重點設計,都藏著命題委員對「真實力教師」的期待。陳彥冲老師分享試教準備建議,從教學重點、策略運用到教材詮釋,幫助考生釐清方向。

教師甄試國小國語試教建議:掌握重點、策略、教材詮釋一次搞懂!

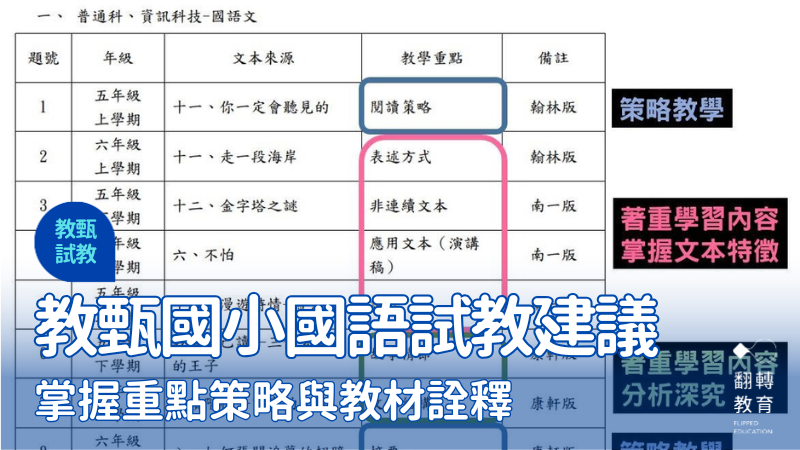

臺北市教甄一向要求仔細,比起自由發揮,更期待老師能精準教學。從每一年挑出的文本及教學重點,可見出題的委員用心,試圖提升甄試效度,選出具有真實力的老師。

教學重點就新課綱兩個面向:學習表現(策略應用、內容理解)及學習內容(表述方式、文本特徵),既然已經白紙黑字,別只想拿萬用模組套每一課,切中要求,不要離題是非常非常重要的。

要先能清楚定義教學重點

在思考教學內容前,應該要先能回答得出:題目所指的教學重點,該如何定義?包含什麼重要內涵?

這樣的定義不一定有標準答案,可能會隨著不同的參考資料而有不同,但無論如何,試教的老師心中要有定數,如此才能知道自己在教什麼。

舉例來說,何謂表述方式? 記敘與抒情有和不同? 記敘文本的重點有哪些?

記敘,書寫作者真實的所見所感,透過清楚「敘述」、生動「描寫」及「感受」抒發,呈現對人事景物的覺察與體會。

因此,若是教學重點是「表述方式」,如何讓學生理清敘述方式、學習描寫技巧、讀懂作者體會,都可以是教學設計切入的方向。

至於應該選擇其一發展,還是每個面向都點到,還得看文章本身特質,還有考生自己的專長。倘若只有擇一重點,其餘的也應簡單提到,讓評審知道「你懂」。

國小教甄國語文教學重點。圖片來源:Facebook《煙囪踢雀兒粉絲專業》

教策略更勝於教死背

這次南一版選到的文章都很有趣(我本人很喜歡),先不論內容,從詩歌、不連續文本到演講稿,皆挑選了具有代表性的文本,很有眼光。

這樣的教學重點可深可淺:淺的教學方式穩當,教學生認識不連續文本、認識演講稿、認識詩歌;深的教法應該延伸策略,如何讀懂不連續文本?該怎麼安排好的演講內容?如何運用詞彙策略理解詩歌,或是借古見今與生活經驗連結?

簡單來說,就是題目雖然考「學習內容」,但若能帶入「策略教學」,而且是特別為這類文本特徵而有的策略,更好!

原則上當然有點程度比較好,但我認為還是要考量考生自己本身能量,把簡單的東西教好確實不見得比較差。當然,若要能脫穎而出,能將文本發揮得更淋漓盡致更好。

無論如何,在短短的時間內,不要只拘泥在認識「what」,多點「why」或「how」的討論會更顯水準。

掌握教材地位更顯高招

過去的國語不若數學,知識點的分布較為模糊,同樣的東西中年級教過,高年級好像也能教。如今,在新課綱的引領下,三家版本的教材都有大幅改變,教學重點更為聚焦。相對的,教點之間的序列性也變得更加緊密清晰。某些課次或教學重點,若是能從教師手冊看出一二,或許能將之前的課次當作複習暖身,甚至變成課程內容。

例如上一篇文章提到的《金字塔之謎》,不連續文本的體裁在過去少見,卻是未來升學測驗的趨勢之一。可以簡單的透過5W1H,指導學生如何閱讀圖表,獲得訊息。思考為何要以圖表呈現?呈現的方式如何幫助我們,更勝於純文字閱讀?

此外,面對嶄新的文本樣貌,透過比較是最好的學習方式:可以將其與第11課〈地下護衛軍〉設計在一起,藉由連續、不連續的比較,更能幫助學生釐清概念。只是在最後的統整時,別忘了回扣主題,將「不連續文本」的學習重點或閱讀策略,闡明得更加清楚。

教材只是輔助如何教會教好才是重點

釐清教學內容、規劃好教學步驟固然重要,但試教時間有限,且課次皆被限定,只要不要太歪,教出來的內容通常大同小異,要當作互別苗頭的依據太難了。因此,教學者能否有清楚的學科、教學及學科教學概念,不要說錯很重要。

然後,加分點在於過程中如何透過問答,引導學生學習新知、釐清誤區、搭建鷹架循序理解,透過教師個人的能力與風格,展現出值得被選上的一面,或許比有沒有教好教滿更重要。很多考生進場3分鐘,大概就能決定會不會考上。

參考就好切莫糾結

凡是建議,務必傾聽,但不需揪心。

每一位提供建議的人,都是依據各自的經驗法則,但終究不是最後評分的人。熟悉考試的人都應該知道,這類甄選即便委員間再多對焦,仍無法排除主觀因素。同樣一個考生,在不同的委員筆下,或許就會迎來截然不同的命運。

認同就調整,調整不來就適應,總要找出自己最踏實的步伐,才能無懼眼前戰場。當年我既沒準備三折頁,也沒有完整的教具,可我知道自己準備好清楚的腦袋、靈活的師生互動,才能有機會被看見。

想清楚自己的能力,看清楚教材的重點,交叉出最亮眼的教點,讓自己有信心的閃閃發光。

如果該是你的,祝福金榜題名;如果未能拿下,表示人生還有更多可能。

能否考上正式不是人生的答案,盡力而為,不留遺憾。

You’re Awesome!

*本文轉載自煙囪踢雀兒臉書粉專,未經同意請勿轉載。

您可能有興趣