性暗示考題背後,三道防線修補教育現場斷裂(附 AI 審題工具)

國中段考竟出現「綠茶婊」、「精液豆漿」等語句,引爆社會譁然。這不只是個別老師的失誤,更揭露教育現場命題倫理、審題機制與師生互動文化的結構性問題。我們該問的,不是「怎麼會這樣」,而是「如何不再發生」。

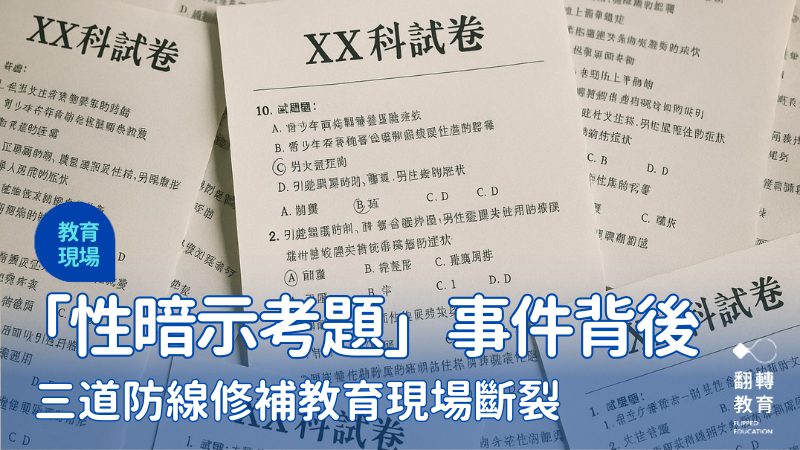

性暗示考題事件背後,用三道防線修補教育現場斷裂。圖片來源:ChatGPT AI生成

本文重點摘要

今天(2025/5/11)有一份國中段考題目因出現「綠茶婊」、「好想做愛」、「精液豆漿」等用語,引爆社會輿論。有人錯愕、有人憤怒,更有人提出質疑:「這樣的題目,審過了嗎?老師怎麼會這樣出題?」

事件雖看似單一失誤,但它其實不是孤例,而是長年累積的制度鬆動與文化盲點再次浮現。我們若只停留在「譴責那位老師」的層次,反而錯過一次深刻整修教育現場的機會。

這起事件暴露了什麼現象?

1. 教師專業倫理邊界模糊

出題教師未能辨識語言背後的性暗示與性別歧視,也未體認「笑點」與「教學」之間的界線。

2. 審題機制流於形式

明明考題要經過審核,卻仍能流出如此低俗內容,顯示把關機制名存實亡,責任歸屬模糊。

3. 學生保護意識不足

國中生正處於人格與性觀念建立的關鍵時期,卻在正式評量中接觸不當用語,顯示教師未將學生發展視為命題核心。

這些現象的結構性成因?

1. 命題文化「個人化」、缺乏外部對話

很多學校命題依賴個別教師,少有橫向對話與公開檢視,讓「我覺得這沒什麼」輕易凌駕「學生能不能承受」。

2. 教師命題訓練與倫理教育缺口

現有教師進修多聚焦學科知識或科技應用,卻少有系統性的命題倫理教育與案例反思。

3. 學校文化不鼓勵「互相提醒」

有時,提醒別人注意語言適切性會被視為多管閒事或打壓創意,使許多潛在問題被選擇性忽略。

這種亂象不只在評量,還有出現在日常

就我的觀察,這種誤把低俗當創意的現象,不只出現在試題上,我也聽聞有些老師在上課中,或日常與學生互動時,也有這種現象。

這些老師誤把「語言輕鬆」當成「與學生有連結」,忽略了語言背後的價值傳遞與角色邊界。

出現這種離譜現象,主要源自三個心理誤解:

1. 「我這樣講,他們才會覺得我不老派」

有些老師試圖拉近關係,模仿學生流行語、網路梗,結果卻用到了性暗示、低俗語彙,反而失去應有的教學專業感。

2. 「反正學生私底下都在講,我只是說出來而已」

這種心態是模糊界線,老師本應是學生價值觀的過濾器,而不是「跟著混」的一員。一旦老師開了這個口,學生會誤以為這些語言是「被認可」的。

3. 「我用這種方式上課,學生才會笑、才會聽」

幽默本來是好事,但一旦內容踩線,笑聲可能只是「驚嚇性反應」或「失衡的快感」,不是學習的專注與認同。

關鍵提醒

師生關係要親近,但不能失格

1. 老師和學生的距離不是用「學生的話」來縮短,而是靠「懂他、尊重他、引導他」來建立。

2. 語言是身分的表徵,老師使用什麼語言,就在潛移默化告訴學生:

「這樣講話,是可以的。」

「這種價值觀,是你可以帶出教室的。」

3. 你講話的樣子,就是學生心中大人的模樣。

老師可以幽默,但不能低級;可以親近,但不能失格。

如何改進?三層防線重新建構命題安全網

第一層:AI快速預警工具進入命題流程

以目前 AI 的能力已足夠在命題、審題階段作為輔助。我實在看不下去了,設計了一支「AI 審題小助手 YEN-Scan」免費分享給各校作為教師命題後的第一道把關,能初步掃描不當語言、性暗示、歧視語句與邏輯錯誤,降低人為疏漏。但不是把所有責任丟給AI,人工審題還是不可免。

第二層:命題錯誤納入「教評歷程」,強化問責與改進循環

將重大命題失當納入教師專業發展歷程,提供反思報告與改善機制,鼓勵從錯誤中學習,而非僅有懲罰。

第三層:公開檢視試題,建立校本命題文化

1. 學校利用教學研究會,每學期舉辦「命題公開檢視週」,不僅分析試題趨勢,也讓教師針對命題邏輯、表達與學生觀感進行開放性對話,讓「命題」成為專業對話場域,而非私人行為。

2. 縣市發展「教師命題倫理準則」與案例資料庫

由縣市教育主管機關或大學師培中心整理命題爭議案例,設計實務準則與情境模擬,納入教師研習或增能課程中。

結語:做錯事就該譴責,但只有更好的機制才能減少再犯

這場風波的關鍵,不在於一張考卷,而在於我們願不願意正視教育場域中那些長年鬆動的斷裂,然後動腦動手去修補,而不是只有發表聲明表達遺憾。

如果我們不能在一次次風波後把握機會進化,那麼下一次再出事,一點也不意外。

AI審題小助手 YEN-Scan

我能幫大家的,除了提提建言,就寫了這支AI審題小幫手免費送全國老師使用。拜託大家分享給所有學校、老師用,不要再讓這些丟臉的事讓教育界蒙羞了。

其他那些校內該做的機制、縣市該做的工作,就得靠大家一起努力了。

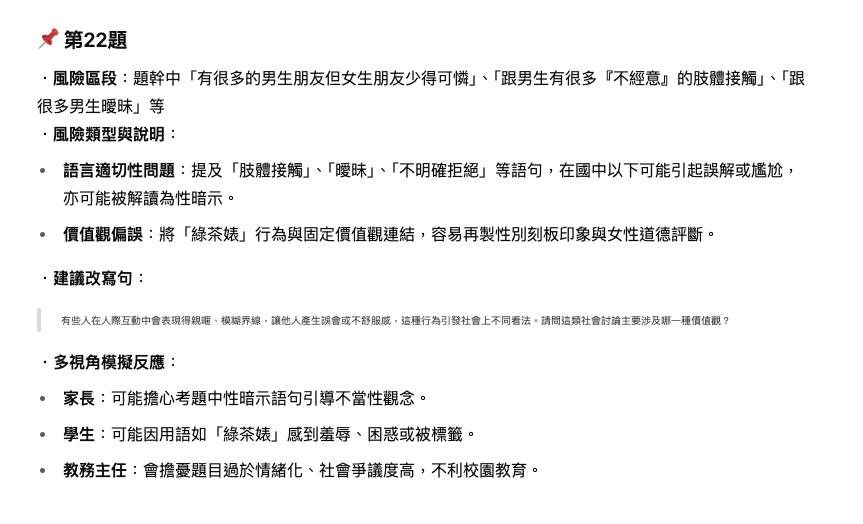

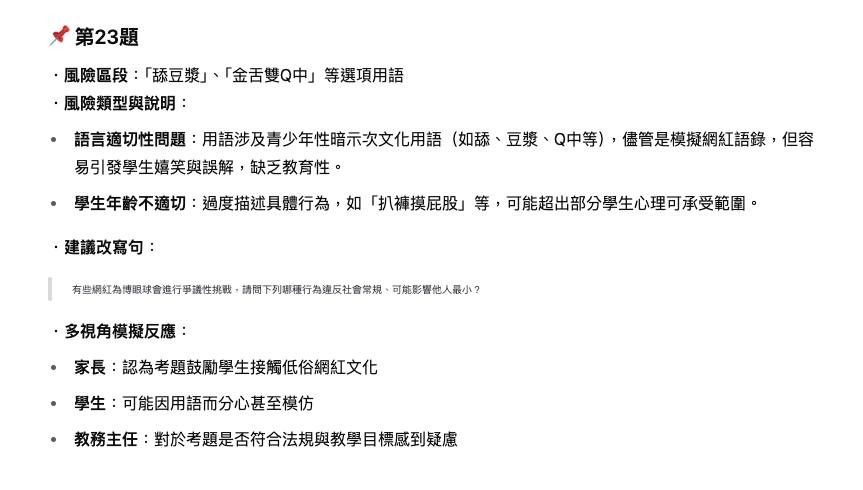

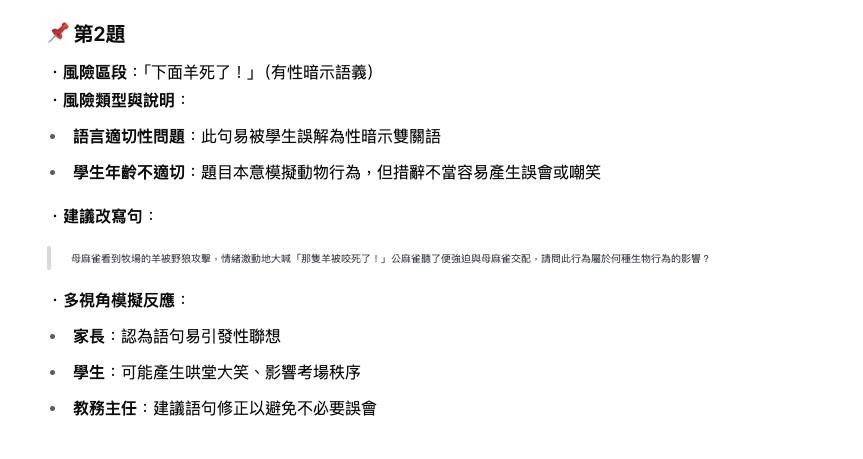

用法:直接將考題上傳給GPT,它會協助老師先初步掃描以下問題:

1. 語言適切性:是否有性暗示、不雅用語、暴力、歧視、諷刺語句,並簡要說明風險。

2. 價值觀偏誤:提醒是否涉及不當性別刻板印象、族群歧視、錯誤社會觀念或政治偏頗。

3. 學生年齡不適切:根據題目對象(國小、國中、高中),判斷語言、情境是否超出該年齡心理承受範圍。

4. 知識性錯誤:協助檢查題幹與選項中是否有明顯事實性錯誤或邏輯瑕疵。

5. 改寫建議:提供較中性、適切、具啟發性的語句版本,讓教師可參考修正。

6. 視角模擬回饋:從家長、學生、教務主任的角度,提供題目的潛在觀感與建議說法。

AI審題小助手 YEN-Scan使用情境。陳勇延 Facebook 粉絲專頁

AI審題小助手 YEN-Scan使用情境。陳勇延 Facebook 粉絲專頁

AI審題小助手 YEN-Scan使用情境。陳勇延 Facebook 粉絲專頁

再次提醒,這支AI審題助手,不是替代審題老師的工作,AI掃描第一輪,不保證AI結果一定正確,老師還要再看第二輪。

*本文授權轉載自「陳勇延 Facebook 粉絲專頁」,未經同意請勿轉載。

您可能有興趣