一位國中班導的日常:青春如劇,現場如戰

班導的日常,遠比課堂教學更驚心動魄。面對學生突如其來的情緒風暴、青春期的情感糾葛,甚至來自家長的誤解與壓力,導師們每天都在無聲中撐起教育現場的秩序。晶瑩老師以細膩筆觸帶我們走進第一線,感受班級經營背後的真實與堅持,那些「只是剛好在現場」的瞬間,正是教育最需要被看見的溫柔力量。

青春如劇,現場如戰。班導,站在青春風暴的最前線。圖片提供:晶瑩

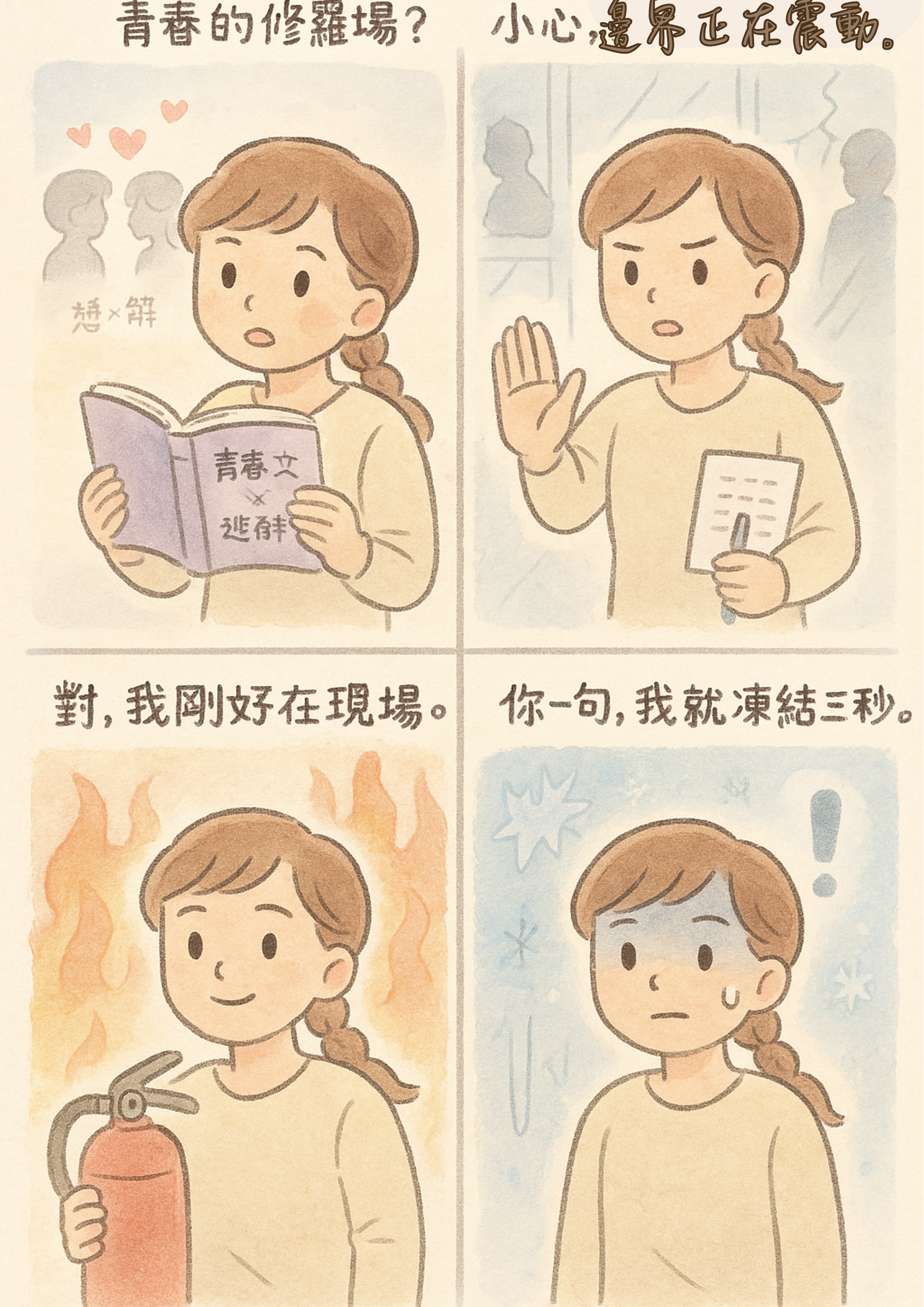

今天是一場滿版的人生實境秀。

烈火青春猛烈燃燒,一波又一波「真相情報局」的續集緊接上演, 最後還加碼一齣尚未預告、直接開演的風災片。班導不是觀眾,而是全場無法退場的滅火員。

情緒風暴、指責與誤解,早中晚報到

早修時,一位臉色蒼白的學生走進教室,說他剛從健康中心回來,頭痛、想吐,臉色慘白。直覺告訴我:他不適合繼續待在教室。我立刻請他回健康中心,並聯繫家長接回就醫。這對我來說,是再自然不過的選擇,卻沒想到迎來的,是家長的指責與誤解——質疑我太快放人、責怪我教導不嚴。

那一刻,我心中一震——原來在保護與縱容之間,有這麼模糊、易碎的灰色地帶。許多未曾說破的期待與成見,就這 樣悄然伏藏在校園的每個轉角。

中午前,一齣青春戀曲突如其來闖入日程。主角是一位默默單戀的學生,行為含蓄卻頻繁。他以「觀察力」展開了一場近乎紀錄片式的追蹤:一條訊息「我剛剛看到你笑得很開心」,在他的視角是溫柔,在對方眼中卻是失控的壓迫感。

一場曖昧的凝視,在流言的點燃下,瞬間變成了驚悚預告。

兩班班導緊急召集當事人澄清,安撫情緒、釐清認知。男孩滿臉錯愕,無法理解一句話怎麼就成了壓垮他的最後一根稻草。青春就是這樣,一句話、一個眼神,都可能成為引爆點。

所幸最終雙方劃清界線,回歸日常,這場騷動也成了必要的成長代價。 即將上第八節前,又在走廊遇上了另一場措手不及的風暴。

一句平常的關心:「你在等誰嗎?怎麼站在我們教室前面滑手機?」卻像意外點燃了堆積的情緒燃料,隔壁班學生語氣突變,話語如箭,空氣瞬間凍結。那不是頂嘴,而是一種足以讓人啟動警報的語言攻擊,讓我立刻感受到人身的威脅與陌生的不安。

面對誤解與衝突,選擇穩住現場

我沒有逞強,也沒有多問。選擇轉身,前往輔導室,交由專業系統接手協助。不是因為退縮,而是因為穩住現場,需要彼此的合作與分工。

在第一現場的我們都明白——當心中的警報響起時,無需等到震耳欲聾才行動。

尤其面對那些早已被貼上標籤、情緒失衡的孩子,我們也會懷疑:道歉一句就能沖淡那些刺耳的話語嗎?尊重與界線,是否只對少數人成立?我們的委屈,是否只能默默咽下? 這些疑問,沒有標準答案。

但我們知道,選擇挺身、不視而不見的那一刻,是最真實的當下。 整個下午,我還穿插參加了一場線上教學會議。腦子跟著滑鼠轉,手上處理文件,心裡還在盤點那些掛著紅色警示燈的學生。今天的節奏像滾輪不斷轉動,沒有一刻能真正停下。

但即便兵荒馬亂,還是會有些溫柔亮起來。輔導室同仁的支持、夥伴導師的即時應對,以及學生家長一句微弱卻誠懇的「不好意思」,像一口熱湯,讓心不再那麼冷。 想起一位學生對我說:「老師你今天是不是行程太精彩了?一直在解任務耶。」我笑了笑:「因為我剛好在現場。」

這句話,說得雲淡風輕,但其實,是我們導師這個角色的真實寫照,不是什麼超能英雄,只是剛好站在最前線的普通人:我們不是預言家,卻要洞察未說出口的情緒暗湧;我們不是法政人員,卻總要站 在各種邊界的前線;我們不是心理師,卻要學會在失控前,把人心接住。

我們不是什麼都能解決的人,卻總得試著維持場面的完整。這就是班導的實境解謎日常:不退場、不缺席、不鬆手。

給現場的我們一起撐下去的念頭

給還在現場的我們,一些能撐下去的念頭:

- 不是你玻璃心,是你太真實。感受到威脅不代表你太敏感,而是你有自覺。請相信你的直覺,該說出口就說出口,該請求支援就請求。被誤會時,情緒比道理更急著被處理。讓對方先冷靜下來,再談對錯。

- 我們不是孤島,是網絡。有些事,交給系統,有些壓力,讓同伴分擔:不是示弱,是聰明;不是丟包,而是共同承擔:輔導 室、學務處行政同仁、其他導師或同事們是同一條船上的夥伴。

- 保留紀錄,是給未來的自己一份溫柔提醒。 那些讓你心跳變快的瞬間,不只是事件,也是一種自我理解的註腳:為的不是控訴,而是保留一份現場的真實痕跡,日後能說得清、站得穩。

- 青春會跌撞,老師也會心累。 我們不是聖人,也會想要退後。但有時候,你的那一秒撐住,就是學生往後人生的一盞燈。選擇在每個突如其來的混亂裡,練習先深呼吸穩住自己,也穩住孩子們的世界。

- 學會說:「這不是我想堅持,而是我必須堅持。」 設立界線,不是逞強,是保護每一個人的安全感。這不只是職責,是對秩序與安全的最低溫柔。

最讓人無力的是——劇情常常發展成:「怎麼沒有早點處理?」而結局,總是老師低頭檢討自己,再默默收拾事件帶來的後座力。

我們總說,要讓孩子為自己的選擇負責,但現實是:制度根本還沒準備好,讓他們獨立承擔後果。

於是國中導師就這樣默默成了過渡期的替代意志:不是想多管,而是根本不能不管,但也無法管太多。那種瀕臨崩潰的感覺,是因為我們一直在補位,補上那個教育系統還沒準備好、卻非補不可的空缺。

導師的角色,從來不是為了逞強而堅持,而是不想讓「對的事情」孤單。這一切早已不是什麼道德勳章,也不是溫良恭儉讓的口號信仰。有時候,我們面對的,是「夏蟲不可語冰」的無奈:不在現場的 人,怎麼會懂——那種熱浪滾燙、情緒崩裂,卻還得保持微笑的日常?

我們撐著,不是因為不累,而是因為我們還願意相信:那一點點微光,值得。不願讓那麼微弱,卻正確的事,被這個世界冷落。

這是某位九年級班導的今天——不是什麼豐功偉業,但確實是活生生、熱騰騰、需要深呼吸的一天。也是很多老師,每天都在走的那條路。如果你今天也遇上什麼難以言說的片刻,請記得:我們不孤單。 我們都在這條路上,彼此靠近,彼此守望。

圖片提供:晶瑩

您可能有興趣