當青少年變得冷漠、迷失,如何讓孩子重新靠近?

孩子叛逆、冷漠,真的是不懂事嗎?其實,這可能是孩子成長過程中,內心渴望被理解的呼喚。中輟復學生輔導工作者林玉芹老師分享陪伴青少年孩子的經驗與技巧,提醒家長如何透過更溫柔的支持,陪伴孩子築起「安全感的橋梁」。放下過度的期待,改變與孩子互動的方式,或許,親子關係的修復之路,就從一杯冰箱裡的喜愛飲料開始。

圖片來源:Shutterstock

有些孩子在成長過程中,會選擇遠離大人的期待——或許是因為壓力太大,或許是因為害怕失敗,或者,他們只是想證明自己有選擇的權利。當孩子走出父母所設定的軌道,家長心中的失落常讓他們產生擔憂、責怪,甚至試圖用各種方式「拉」孩子回來。但這樣的做法,卻往往讓孩子愈加遠離。

曾經有位單親媽媽向我求助,說兒子原本很乖,但進入國中後變得冷漠,幾乎不和她說話,這樣的情況已經持續了半年以上。她為了告訴孩子「媽媽是為你好」,試過了各種方法,但孩子反而更加抗拒,甚至開始拒絕回家吃飯,經常待在外面。這位媽媽感到十分挫折,她無法理解自己為孩子做了這麼多,卻得不到她想要的回應。

聽完她的敘述後,我建議她嘗試一個新的方式:當孩子出門後再回家時,不過問他去哪了,如果要對話,以先讓孩子感受到自己被在意為首要,例如:告訴他冰箱裡有他喜歡的飲料,然後不過問他是否會喝,說完保持一段距離,繼續做自己的事。母親按照我的建議試了幾次之後,當孩子回家時,她可以安靜地觀察他的狀況,看看他是否有任何異狀,但只限於觀察,不急於干涉,如果孩子願意說話,再和他對話。

約莫三週後,這位媽媽再次聯繫我,告訴我她試過了這種方法。某天,孩子終於主動與她同桌一起吃飯,雖然不多話,但明顯比以往更平和,親子之間有越來越多和諧對話的時候。

當孩子發現自己真正被關心,而不是被當問題解決或控制時,內心的防備會慢慢鬆動。這位母親掌握了與青少年孩子互動的訣竅,不再不經意的單方面給予指令,避免讓孩子感覺自己是個讓大人擔心的「問題」。改變相處模式不久,孩子主動對母親提起自己對學校的不適應,以及不去學校的核心原因,並開始願意跟母親討論如何調整步調,而不再只是逃避,最後終於有了勇氣重新回到一個國中生的學習軌道。

身為家長,我們都希望孩子能有好成績、好品格、好未來。但有時候,這份期待太重,孩子承受不住,便開始覺得:「如果我做不到,是不是就不值得被愛?」一位中輟復學生告訴我:「我知道爸媽希望我回學校,但他們從來沒有真正的理解我為什麼不想去學校啊!只是想我說服我不要再中輟。」原來,孩子在意的是大人有沒有看見他的需要及難處。

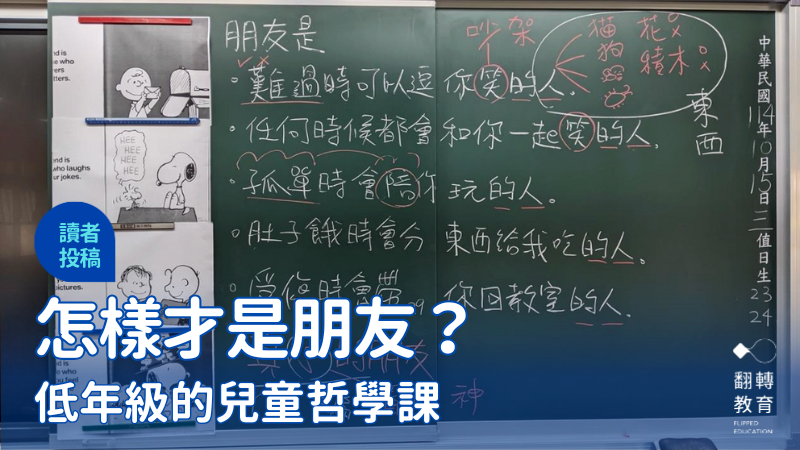

當孩子冷漠疏離時,父母如何改變互動模式?

當青少年父母苦惱可以跟青少年談些甚麼時,可以試著問孩子:「你班上有沒有讓你們全班都討厭的同學?」或是「學校新來的廚媽煮的菜你吃得還習慣嗎?」偶爾製造讓孩子可以吐苦水的機會,這樣的對話,不是為了尋找解決方案,而是讓孩子感受到:「你的感受比你的表現更重要。」

有些家長會擔心:「如果我不對孩子表達期待,他是不是就不會努力,乾脆放棄了?」但事實上,真正讓孩子願意努力的,是「安全感」——當他知道自己無論成功或失敗,都會被愛,他就有勇氣去嘗試,重新與迷失的自己連結,願意為自己多想一想,最後有了為自己努力負責的動力。

有一位學生──小宇,因為母親在他上國中後,孩子與父親的苦苦哀求後仍選擇離婚,小宇因此對母親產生了怨恨,開始覺得回家沒有溫暖,放學後經常留連在外,深夜再回家,漸漸的翹課,最後中輟,學校將其轉介到機構來,一年多的時間小宇都不願意好好跟母親說話,直到有一天孩子在外闖了禍,機構人員聯絡母親到場協談,母親到場第一句話問小宇的是:「你有沒有受傷?」那天孩子一直低著頭看地板,惜字如金。

母親離開後,機構人員對小宇說:「媽媽沒有怪你耶!」小宇這才留下眼淚,什麼都沒說。畢業前小宇跟機構師長分享,那一次他知道是自己犯了錯,原本想著母親會責備他,沒想到母親非但不罵他,還低聲下氣的跟對方家長道歉,他才感受到原來母親很在乎他。

成長過程築起高牆,並不是不愛父母

很多時候,孩子並不是不愛父母,而是他們在成長的過程中築起了高牆,這牆是他們對自己獨立世界的渴望,是他們想要「當大人」的象徵。

當父母不再急於跨越那道高牆把孩子追回來,而是選擇安靜地站在那牆的另一邊,留下一條連結彼此的繩索,讓孩子知道「無論何時需要,另一端有願意接住他的大人。」這一條繩索,保留他與家的連結,隨時等候他回來的那一刻,同時允許孩子可以不與大人同步,放心滿足自己的好奇與探險。

當孩子感受到這樣的安全感,他才有勇氣去探索自己真正想要的遠方,而不會害怕迷失。當他走過迷茫的日子,經歷了風雨,他仍會知道,無論他如何選擇、走得多遠,牆的另一端有可以溫暖迎接他的家,當他忘了回家的路時,總有人會越過高牆把他找回來。

您可能有興趣