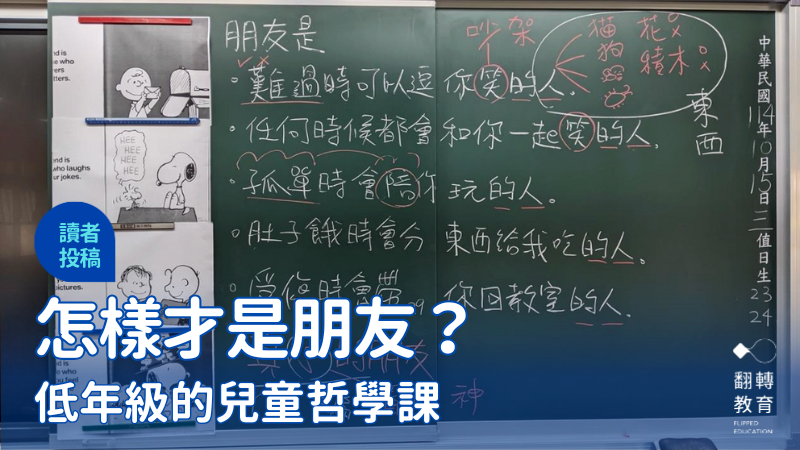

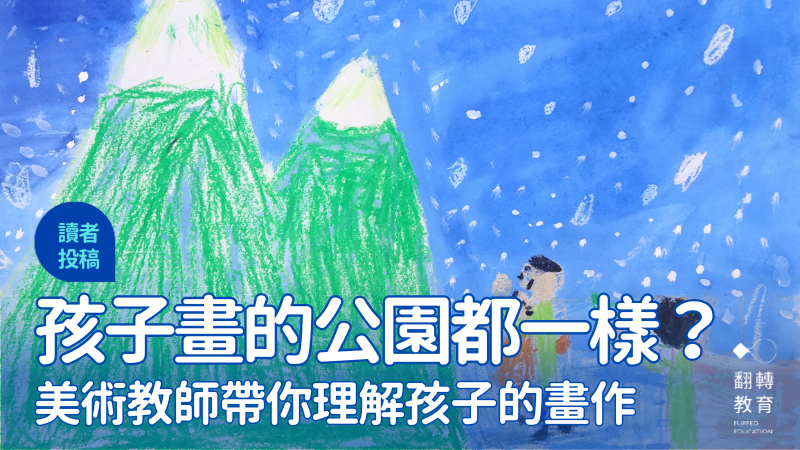

為什麼孩子畫的公園總是一樣?畫畫是與生活感受的連結

孩子為什麼畫的公園總是那幾樣東西?其實,畫筆下所呈現的,不只是視覺經驗,而是情感與生活的痕跡。視覺創作不只是技能的訓練,更是內在感受的展現。本文美術教師陳銘竹老師帶我們走進孩子的世界,從畫作出發,重新認識 AI 時代下孩子更需要的「創造力」。

圖片提供:陳銘竹

當孩子畫「公園」時,猜猜他們最常畫什麼?

如果孩子畫過類似主題,或許會有很相似的答案──溜滑梯、盪鞦韆、翹翹板,總離不開這些遊樂設施。

這代表甚麼呢?

這其實反映了孩子是怎麼和世界互動、怎麼在生活中建立起自己的「感受地圖」。孩子畫下的,往往不是他們「看到」的全部,而是那些他們有經驗、有感覺的事物。

畫中的比例,不只是大小,而是情感

就像孩子畫家庭時,陪伴最多、情感最深的那個人,常常會被畫得最大、站在最中間,即使那個人不是家裡體型最大的人。孩子用他們的方式,畫出誰對他們來說「最重要」。這些細節,是這個創作階段中最珍貴、最無法被取代的部分。

孩子之所以會畫下公園幾乎就等於溜滑梯、盪鞦韆相同的內容,原因在我們帶領孩子進入公園參與互動的模式有關。因為進入公園最主要的活動與時間,大多在兒童遊戲區,所以自然而然公園也等同於遊戲區。但這也不是全部的孩子都是如此,有少數的孩子會畫他餵過公園的鴿子、爬過樹的感覺、在公園發現奇怪的毛毛蟲甚至遇到許許多多狗……等的其他經驗。

讓孩子能呈現這些內容,需要有獨特的情感經驗,與建立不同的互動體驗。

看見的,不只是眼睛所見

孩子的觀察,其實比我們想像中更有深度。他們的「看」,不是攝影機式的複製,而是情感與感官交織下的選擇。

有時候我們會發現,孩子對某些事物特別敏感——如同我們大人,剛生完小寶寶,就會特別注意到,原本不會觀察到街上的嬰兒用品店;孩子也是一樣,當他們對某件事有了連結,就會特別去「看見」它。

有時候,父母也會跟我討論,為什麼常常帶孩子出去或甚至出國,孩子卻不容易呈現在作品裡呢?這跟也跟孩子重複的體驗累積與深刻性的互動有關,例如會畫下和爸爸媽媽爬山的孩子,大多跟家中「時常」的以此為家庭活動有關。或者,在旅途中發生讓人印象深刻的事件,像有孩子畫下溯溪跌到水中的感受。

這也是為什麼,當我們常常只在公園裡陪孩子去遊戲區時,他們自然就只畫這些;反過來,如果我們陪他們改變體驗環境的方式,慢慢潛移默化的融入記憶中時,這些經驗才會漸漸進入他們的畫裡。

畫作是6歲的孩子和家人一起爬山,累到讓爸爸抱著上山的深刻回憶。圖片提供:陳銘竹

給孩子一個自由創作的空間

有了,這些獨特的生活與感受的累積,孩子要能在創作中表達,也需要一個開放的創作環境。

如果我們給予孩子一樣的互動方式、同樣的選擇,孩子自然也難以發展出獨特的感受與觀點。孩子的創作最美的地方,在於他們是用「自己」的方式來說故事,用筆畫來說情感。

當孩子不被要求模仿、不被限制題材,他們會自然流露出內在的感受。這時,我們不需要急著塞給他許多主題,而是從他已經喜歡的事物出發,慢慢延伸他的世界。

也許他總是畫機器人,那就從機器人裡,去問問他:「他住在哪裡?他會做什麼?」

也許她總畫動物,那就陪她觀察不同動物的動作、習性與個性。創作的核心,不只是「像」,而是「反映出內心的樣子」。

在 AI 圖像時代,孩子更需要創造力

現在的孩子身處一個 AI 能快速生成圖像的時代,甚至只要輸入幾個關鍵字,就能跑出看似完美的圖片。但這也正是我們更需要回到創作的初衷:不是模仿,而是表達。

孩子的畫,是一面鏡子,映照出他當下的心情、感受與經驗。我們大人真正能做的,不是教會他們怎麼畫出完美的構圖,而是陪他們擁有一段段有感、有意義的生活經驗,並給他們一個自由表達的空間。

只要有了這些養分,孩子自然會畫出屬於他們自己的獨特世界——那是任何 AI 都無法複製的創造力。

您可能有興趣