感官「移形換影術」!從文學經典《水滸傳》學「移覺」讓寫作更生動(附學習單範本)

閱讀中國經典文學總讓學生覺得艱澀難懂、興趣缺缺?許亞歷老師擅長趣味拆解、轉化經典文學內容,帶著學生邊讀經典邊玩遊戲,培養文學素養力,她在本文示範如何引導學生從《水滸傳》的精彩人物描寫,學習「移覺」修辭,讓寫作更加生動有特色。

圖片來源:Shutterstock

本文重點摘要

有一句話是這樣說的:「少不看《水滸》,老不讀《三國》。」意思是少年血氣方剛,不適合看《水滸傳》,以免受到書中人物路見不平便拔刀相助的行事風格煽動,做出衝動莽撞之舉;而上了年紀的人飽經歷練,心思也較為深沉,倘若再讀《三國演義》,就怕一投入在書中的謀略爭鬥,變成了多慮狡詐的「老狐狸」。可是─少年不讀《水滸傳》,實在太可惜了啊!

文學史上舉足輕重的《水滸傳》

先從中國文學的發展演進來說,《水滸傳》有著舉足輕重的地位。它是第一部以白話文書寫的長篇章回小說,在這之前,即便已有《三國演義》等長篇章回小說,雖其內容並不難懂,但仍屬於淺近的文言文,不像《水滸傳》這般生活口語化。此外,《水滸傳》的內容並非元朝作者施耐庵無中生有,這部小說之所以能形成,得從更早的宋朝說起。

宋朝民間已開始流傳宋江等人劫富濟貧、對抗貪官汙吏的事件,這些故事成為說書人的絕佳吸客題材,而且經過說書人的「加油添醋」,也多了很多精彩有趣的細節。宋末元初,出現《大宋宣和遺事》一書,集結了相關故事,可說是《水滸傳》最初的「模型」。接下來,藉由元代盛行的雜劇,水滸英雄的故事被搬上舞臺,賦予更深刻的個性與情感。

綜觀一路發展,民間傳說、話本劇作都為施耐庵提供豐富素材,所以稱《水滸傳》是一部「世代累積的眾人之作」也不為過呢!

梁山英雄蕩氣迴腸──《水滸傳》故事簡介

至於「水滸」又是什麼意思呢?水滸指的是「在水邊」,敘述北宋末年,奸臣握有重權,皇帝已如同傀儡,許多忠良之士受到迫害,百姓們也備受惡霸欺凌,日子苦不堪言。林冲、魯智深、武松等總共一百零八人,不是憤恨無法伸張正義之人,就是遭受不白之冤、無路可逃之士,紛紛集結在梁山上,打劫惡富貪官、扶助弱苦百姓。故事以梁山泊為主要根據地,因此也可以說,相對於朝廷,這些「水滸」好漢,代表了「在野」,是一股對抗腐敗權威的勢力。

由此可見,《水滸傳》的核心概念就是「官逼民反」,例如書中最主要的反派人物高俅,竟因擅長踢球而受寵,高登太尉一職,亂掌軍政造成社會動盪,甚至因養子看上當時「東京(現今中國大陸開封)八十萬禁軍槍棒教頭」林冲的妻子,而策劃謀害林冲,這才將原本忠於朝廷的林冲「逼」上梁山。當身居上位的官員們紛紛失職,百姓卻必須承受惡果,便逼得人民揭竿而起,決定替天行道了。

小說的前半部,就是以「義」做為主軸,展現這群梁山英雄如何義氣互助、如何在亂世中發揚正義;到了小說的後半部,「忠」成為主要元素。由於宋朝當時還有外敵虎視眈眈,為解決此問題,朝廷便派人來「招安」,也就是統治者以籠絡方式使反抗者歸順,藉由讓梁山英雄為國家擔起平定亂事的重責大任,一方面得力於他們的武功與智謀,一方面也使這群反抗者轉為效忠朝廷。

然而,英雄們在一場場戰役中死去,活著的人也遭奸人陷害,水滸英雄最終走向凋零的結局。

從經典學習「人物描摹法」!用感官描寫場景讓寫作更生動

清代文學家金聖歎曾說:「別部書,看過一遍即休,獨有《水滸傳》,只是看不厭,無非為他把一百零八個人性格都寫出來。」許多人讀《水滸傳》,折服於作者施耐庵描刻人物的功力,他更在意想不到之處動用了「描摹」的招數,讓情節更具感染力呢!

以「花和尚」魯智深為例,在他任職提轄官時,得知金姓父女受鄭屠夫欺負,決定給鄭屠夫一點教訓。魯智深前往肉鋪,先是點了十斤不可帶半點肥肉的瘦肉,接著又點了十斤肥肉,最後又叫了十斤不帶肉的軟骨。鄭屠夫被激怒了,兩人便在街上打了起來,最後鄭屠夫不敵他的三大拳,倒地斷氣,此後才有魯智深為躲避通緝,被迫出家及上梁山的故事。

這影響魯智深一生的三大拳可不是三言兩語帶過,我們就來看看施耐庵是如何描繪吧!魯智深的第一拳把鄭屠夫鼻子打歪了,「便似開了個油醬鋪,鹹的、酸的、辣的,一發都滾了出來。」第二拳正中眼眶,「也似開了個彩帛鋪的,紅的、黑的、絳的,都綻將出來。」第三拳直上太陽穴,「似做了一個全堂水陸的道場,磬兒、鈸兒、鐃兒,一起響。」

你發現了嗎?三個拳頭,作者分別從味覺(調味油醬)、視覺(彩色布帛)、聽覺(打擊樂器)刻劃,將鼻血直落那股什麼滋味都有的處境,以及眼冒金星、耳響雷鳴等情狀,淋漓盡致呈現,讓人看著懲罰惡人的過程,不由得大呼過癮!

文學「移覺」變換術,讓寫作更有感

通常描寫出拳的場景,大多會著墨力道,例如「使出九牛二虎之力」,但能夠從其他角度加以摹寫、想像,例如拳頭一揮,對方腦袋裡馬上像有人在敲鑼撞鐘,震得各種聲音齊響,不只更為傳神,也帶來新意與驚喜。

仔細想想,我們對於事物的形容,是不是被「固定思考」限制住了呢?在大熱天裡,我們習慣直接從皮膚的感受(如汗流浹背)寫起;音樂響起,也必定從音色和旋律起伏開始描述。如果能用視覺或嗅覺,呈現酷熱天氣帶來的感受,或者用觸覺或味覺展現一首曲子,說不定會有截然不同的效果喔!

這種戲法就叫做「移覺」,例如唐朝詩人杜牧〈秋夕〉中的一句「天階夜色涼如水」,即是很好的示範,夜晚的天色應屬視覺感受,可是這裡改用觸覺,把夜色形容成像水般涼爽,果真為詩帶來一股清新感受;又如作家朱自清曾寫過一句:「微風過處,送來縷縷清香,彷彿遠處高樓上渺茫的歌聲似的。」嗅覺的香成了聽覺的歌,也巧妙傳達了氣味飄忽、無法捉摸之感。

瞧,「移覺」是不是很有意思呢?下回要刻劃感官體驗時,別忘了試驗看看隱藏在《水滸傳》中的移形換影術喔!

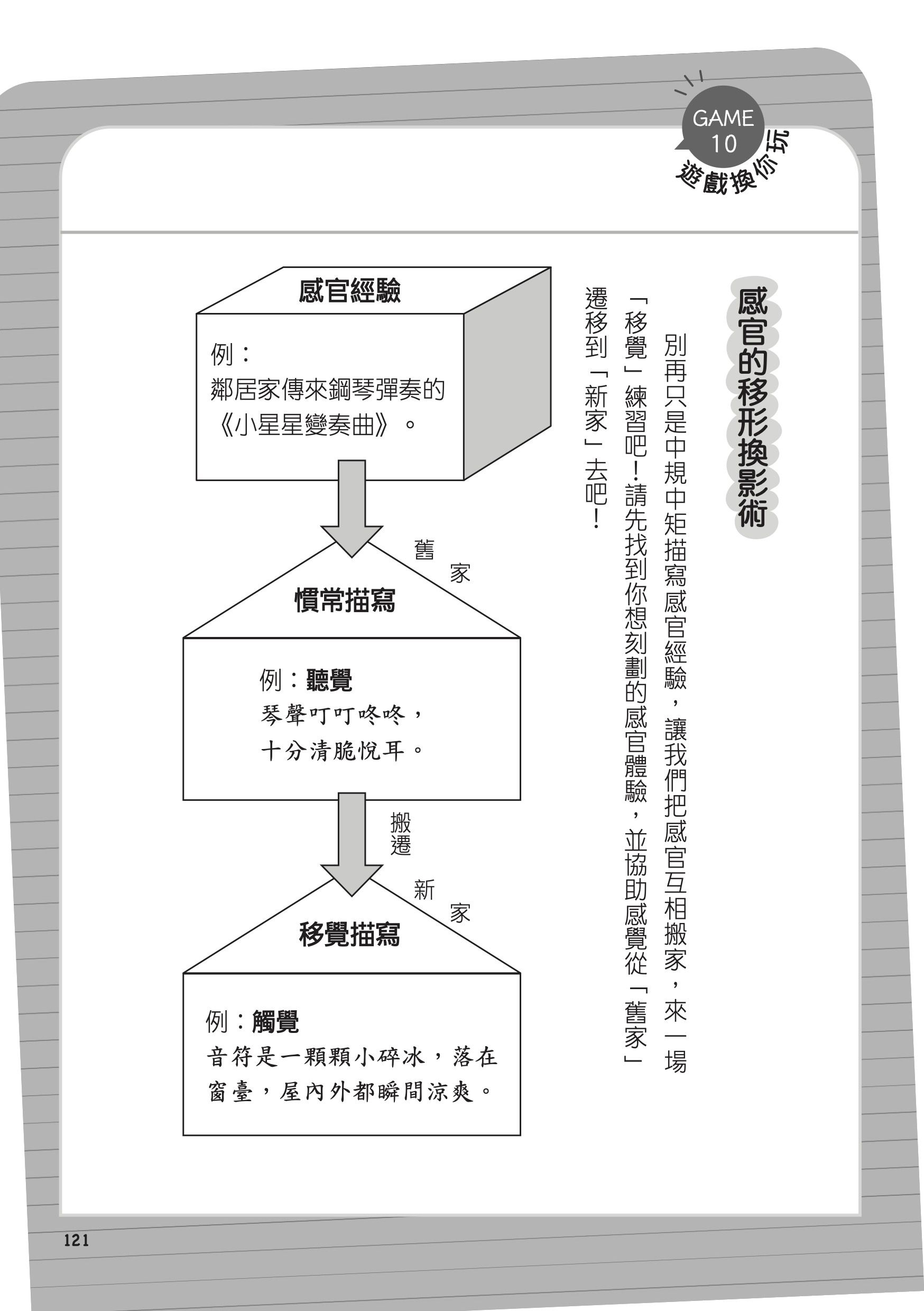

語文學習單》讓感官「搬家」的移形換影術,增進敏銳觀察與寫作力

別再只是中規中矩描寫感官經驗,讓我們把感官互相搬家,來一場「移覺」練習吧!請先找到你想刻劃的感官體驗,並協助感覺從「舊家」遷移到「新家」去吧!

圖片來源:幼獅文化提供

*本文摘自幼獅文化出版《讀經典,玩遊戲:練就文學素養力》,未經同意禁止轉載。

(責任編輯:實習編輯陳妍頻)

*更多本書作者分享:

*喜歡本篇文章歡迎點選收藏,或按下方作者欄「♡ 追蹤」,不錯過未來文章、教學資源、活動(翻轉教育訂戶專屬功能)

您可能有興趣