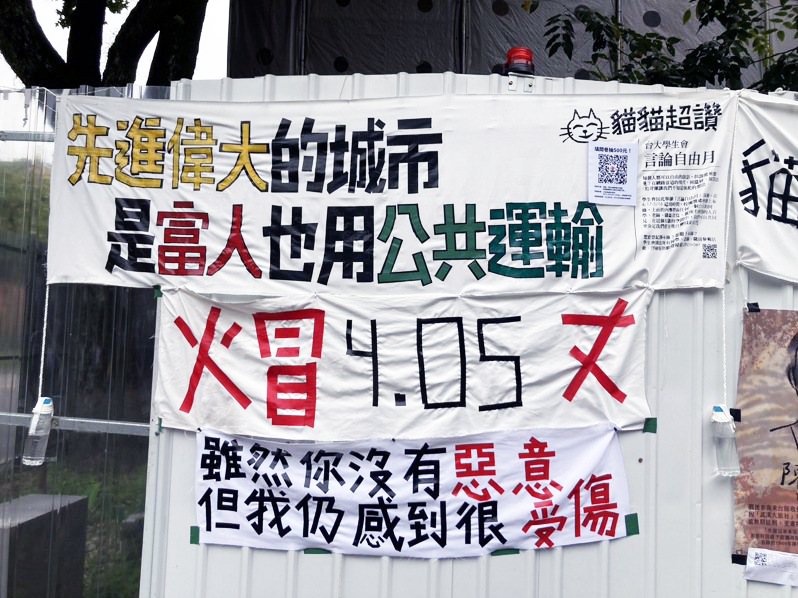

台大生「火冒4.05丈」火什麼?如何阻止「言論自由月」釀下個歧視傷口?

台大「言論自由月」活動布條「火冒4.05丈」,呈現一般生對原住民升學加分制度的不滿,也是原民生一系列反歧視行動開端。原民加分制並不排擠一般生機會,大家到底在氣什麼?如何阻止言論自由變反目成仇?

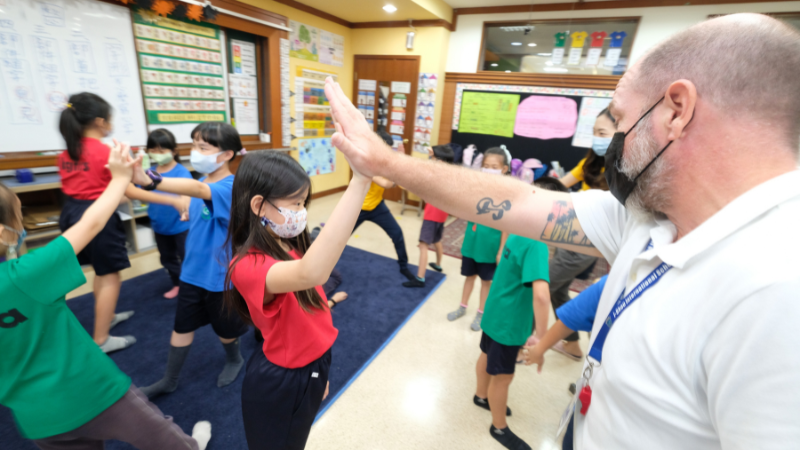

原住民學生利用午休時間,在校內連辦一週短講,盼化解校內族群歧視。台大原住民反歧視行動小組提供

台灣大學學生會上(4)月在校內發起「言論自由月」,一幅「火冒4.05丈」的活動布條,劃破自由的初衷,讓校內占比不到1%的原住民學生首度集結組成「反歧視行動小組」,今(26)天遞交師生連署書給校方,呼籲台大以具體行動,緩解原民生多年來受到的不當對待。

「火冒4.05丈」這句話暗指有族語認證的原住民,循申請入學、分發入學等管道升讀大學,錄取分數可加權1.35倍的制度,讓其他人比火冒三丈還更火大。發起此布條的學生,在申請書上描述「原住民特權是政府對平地人的暴政」。

「火冒4.05丈」不過是台大校園,甚至各校園歧視原住民的其中一例。台大原住民學生反歧視行動小組發起人之一、社會工作學系大四的 Hana na Fulaw(陳以琳)分享,她兼具布農族和阿美族血統,18歲前在台東讀書,不怕透露自己原住民身分。

直到大一上了台北,環境促她改變自我表述方式,選擇在特定情況隱藏身分。但這檔不住其他同學對原住民的刻板印象,「大家雖然沒說,但分組時刻意不找原住民,像在怕原住民學生程度不好,拖累整組成績。最後原住民學生常和國際生一組,」Hana na Fulaw 描述自己和同儕處境。

台大社會學研究所碩三的排灣族學生Miljin(謝語謙)也有相似經歷,並說社群媒體上常見「讀台大不是很聰明,就是原住民」、「一分耕耘,1.35分收穫」等論述,貼文下方每個讚,都讓她心痛。

一般生火冒4.05丈,成原民生被歧視日常

「火冒4.05丈」是多年來漢人同學宣洩方式,這次也成原住民學生回擊,宣示「你火,我也很火」的動力。忍無可忍的他們,5月中旬首度集結成台大第一個原住民社團,本週發起一系列「歧視歸零膏」短講,還搭配行動劇,比如拿火柴劃自己的皮膚,說明「就算只是一句標語,也會傷人」。

台大學生會4月舉辦言論自由月,一則布條「火冒4.05丈」涉歧視原住民同學。台大學生會提供

活動凝聚更多志同道合的師生,促台大原住民學生反歧視行動小組鼓起勇氣,從校規到教育端,擬出以下5點訴求,今遞交校方要求落實:

- 成立族群平等委員會,提供原住民學生權利救濟管道。

- 增設針對原住民族群體歧視的獎懲辦法。

- 增聘學生心理輔導中心、原住民族學生資源中心全職輔導人力,並辦理文化相關在職培訓,以提升多元文化敏感度與知能,符合「創傷知情」照顧原則。

- 落實全民原教,積極針對校內教職員生安排原住民族相關課程,提升校園對原住民族的文化敏感度。推動族群課程,讓校園能理解、認識與尊重不同族群。

- 形塑族群友善的社會氛圍,應於校園重大場合、會議、網站等宣誓 「向原住民族致意」。

接受陳情的台大學務長朱士維,承諾邀專家探討加分制度背景,做完整的說明論述,並在全校平台發表;同時著手研擬相關工作小組,邀校內師生參與規劃,保障校內教職員工生免受歧視。校長陳文章進一步在6月3日校務會議宣布成立專案小組,最快8月1日報告工作進度。

台大唯二原住民專任教師之一、研究歧視議題的社工系副教授 Ciwang Teyra 觀察,校內涉及原住民的言論,絕不只是基於無知、無意識的「隱微歧視」,還包括帶有惡意的歧視,「原住民生曾辦展,場外被貼『加分仔』標語,就是一例,」她強調這類情事不勝枚舉。

台大原民師生首度集結,籲校方健全「反歧視」軟、硬體

她建議委員會多管齊下,既要健全申訴機制,讓原住民生受惡意對待時,能有求助管道,也要改造校園氛圍、文化,帶領師生敏感覺察自己的言行,藉以改善隱微歧視。

整體而言,化解歧視,要從認識自己、他人和環境做起。

Ciwang Teyra 舉學生圈最常用以嘲諷原住民的「加分制度」為例,此制最開始是為加速原民漢化、融入漢人社會,但從政府到民間的論述,常強調原住民較弱勢、資源匱乏才需加分,以致多數人忽略原住民被殖民、土地被掠奪的歷史,以為加分是優待。

她認為政府等主管單位應站出來說話,而不是放任極少數原住民自己發聲。比如台大位在南投縣的梅峰農場,就是賽德克族土地,呼籲校方主動說明這段歷史,加深校園與原住民連結。

分數加權1.35倍制度天怒人怨,可能根本與原民無關?

再者,原住民無論有沒有加分,都是循各系所開設的原住民外加名額入學,並不排擠一般生升學機會。

「既然不會影響一般生,為何大家還這麼生氣?」Ciwang Teyra 反思,這股憤怒恐和原住民無關,而是台灣生長期受升學主義氛圍影響,對分數斤斤計較,把所有加分視為不公平。若能釐清怒氣由來,更有機會消除歧視。

Ciwang Teyra 認為,校園和社會組成多元化,是趨勢也是好事。但從多元到零歧視,是條漫長的路,除仰賴校園多半族群友善活動來磨合,也呼籲政府通過反歧視法、平等法,由上而下落實平權。

對此,監察院人權委員會已發出新聞稿,請各級學校鼓勵師生討論歧視事件,協助理解遭受歧視者處境,並建立平等與相互尊重的學習空間。教育部今年9月的「友善校園週」,也預計改以族群霸凌為主題。

而在法規面,立委范雲、伍麗華等人,已請行政院盡速提出「族群平等法」、「反歧視法」草案,並公布「族群主流化政策綱領」來深化族群和解。監察院人權會則建議政府推動制定綜合性平等法,並強調立法過程本身,就能強化與社會溝通人權價值。

您可能有興趣