學測素養導向・自然科|不需拘泥複雜計算,掌握試題3大題型

呼應新課綱,學測自然科考題近年著重在素養導向,題幹變長、跨科整合、結合生活情境。高中老師楊欣婕提醒,在考前最後一個月,把基本概念融會貫通,是最佳的應考策略,而3大試題類型也一定要掌握。

▲ 天下資料

因應108課綱上路,自然科題型著重在「素養導向」新題型,從最簡單的「生活經驗」入題設計。有鑒於先前素養閱讀題過於冗長,並且即便沒有閱讀完題幹也能依照學習的課程內容答題,這兩年來大考中心不斷的在精修題目,以便更呼應108課綱著重的「可將知識與能力整合運用於生活情境,強調其在生活中能夠活學活用的特質」。

核心素養承續過去課程綱要的基本能力、核心能力與學科知識,但涵蓋更寬廣和豐富的教育內涵。所以這兩年素養導向整合型的試題比例會增加,跨科領域題目、強化情境試題的深度、主題式題型,評量考生的整合運用能力將會是出題的趨勢。

透過考題,測試考生是否具備這5種能力

學測自然考科旨在評量考生自然科學的科學認知、探究能力及科學的態度與本質,也就是說,測驗目標分成五大項:

- 測驗考生自然科學的基本知識與概念

- 測驗考生科學資料和圖表的理解能力

- 測驗考生自然科學知識的應用能力

- 測驗考生自然科學的分析與歸納能力

- 測驗考生自然科學的綜合與表達能力

試題設計囊括3大類型

許多家長、老師、考生會問:近年大考區勢,是否已轉型為以素養導向題型為主導呢?

其實,基本題仍然存在,只不過素養導向的題型會增加,採跨科整合取向。例如閱讀理解、科學推理、著重判讀圖表、學生思考、理解、分析、推理、統整、判斷、運用等層次的能力,試題設計上將會著重在應用與情境模擬中,不受限於課程中知識性概念的累積。

根據大考中心今年釋出的範例試題分析,主要分3大類型:1.基本學測題型。2.圖表判斷題組題型。3.跨科素養綜合題型。

上述例題對應到的測驗內容,是基礎化學(一)第一章節物質組成的道耳頓根據定比定律、倍比定律及元素概念提出原子說,結合拉瓦節以定量分析方法,驗證質量守恆定律。考生只要掌握住定比定律與質量守恆的觀念,整理反應方程式,找出反應物與產物劑量關係即能順利作答。

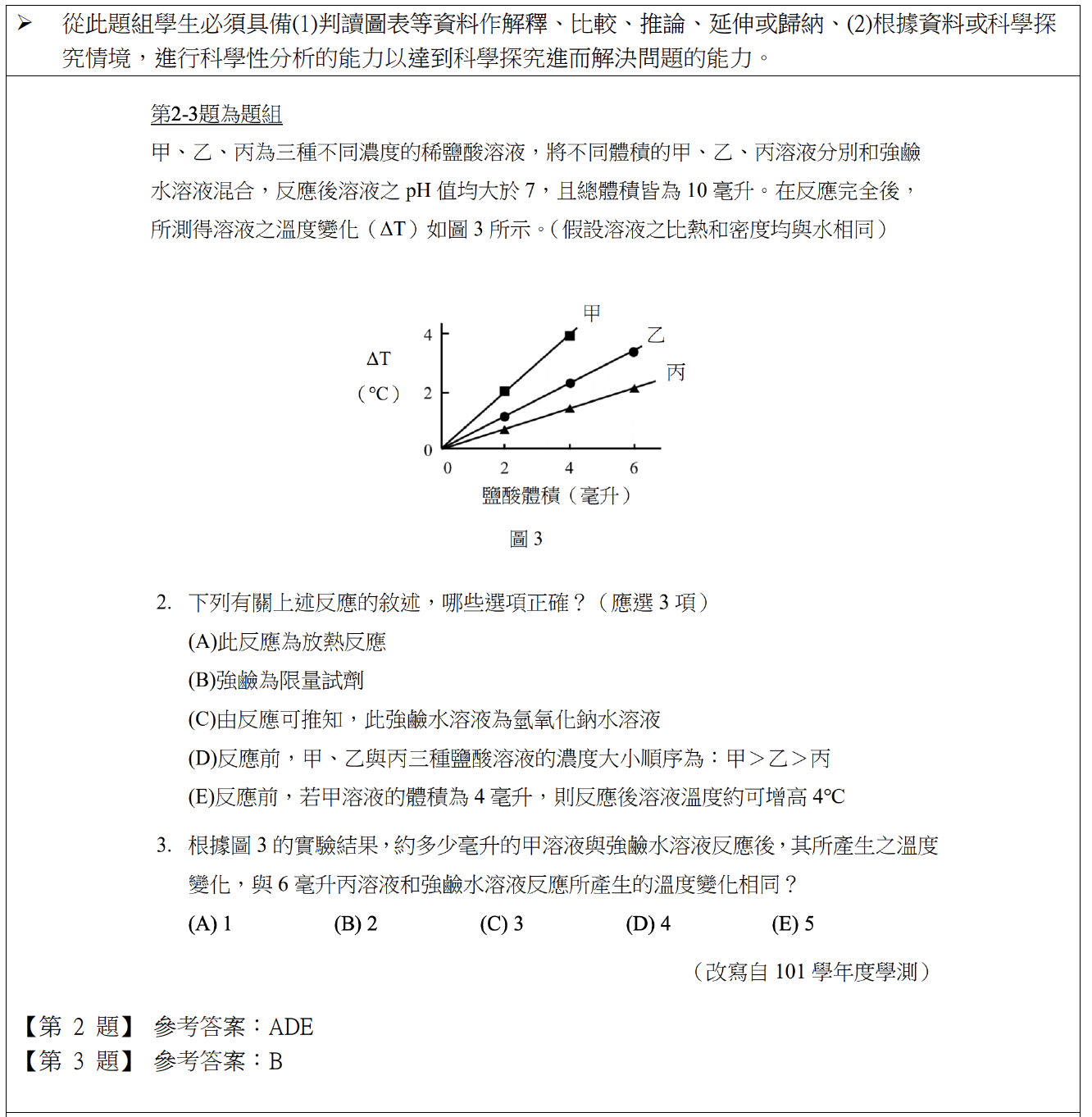

第2、3題為題組範例題

【第2題】主要測驗考生對酸鹼中和反應、限量試劑以及計量化學關係的了解,其測驗的內容為基礎化學(一)第三章化學反應熱、吸熱、放熱的概念,以及在水溶液中可幾乎100%解離的酸或鹼,稱為強酸或強鹼;反之則稱為弱酸或弱鹼概念。

【第3題】延續第2題,本題測驗考生對酸鹼中和反應與放熱之關係。依圖可知,6毫升丙溶液和強鹼水溶液反應,反應後所產生的熱量使溫度約可增高2℃。在相同增高2℃的條件下,相當於甲溶液體積約2毫升和強鹼水溶液反應後溫度變化。綜合上述分析,本題正確答案呼之欲出。

第4、5題為跨科題組範例題

【第4題】本題測驗考生對化學反應之認識與跨學科學習的連結,跨化學科與生物科的觀念。主要測驗學科內容為基礎化學(二)第一章常見的化學反應內氧化還原的廣義定義,物質失去電子稱為氧化反應、得到電子稱為還原反應。

【第5題】本題測驗考生對於化學反應方程式以同位素標示法研究化學反應機構,以及道耳頓原子說的理解。此為基本的科學文章內容帶出科學素養的例題,了解科學家如何運用同位素的原理解決科學問題。由科學文本及同位素標記的實驗結果,光合作用的反應機制應判斷凡尼耳之推論的正確性。

考前準備,掌握9個必考基本概念

【內容準備】

1. 基本題型:

綜合歷屆學測題型的統計與分析,涵蓋了許多每年必考的基本概念,建議考生能熟悉下列必考的範圍提示,熟悉課本內容,著重於定義概念的理解而非專泥於複雜的計算。

- 化學反應(氧化還原反應、反應類型、反應熱)

- 課本內的沉澱反應(沉澱物的顏色)

- 酸鹼中和反應(酸鹼滴定、濃度計算、指示劑顏色變化、中性條件)

- 物質的分離(包含實驗:分餾、蒸餾、萃取、色層分析)¥

- 基本定律(定比定律、倍比定律、質量守恆定律、質能互換、道爾頓原子說、氣體化合體積定律)

- 週期表(週期表規律性、原子結構、同位素概念)

- 有機化合物(官能機命名、熔沸點物性)

- 電化學電池

- 化學鍵(離子鍵、金屬鍵、共價鍵)

2. 閱讀時事題型:

搭配素養導向題型,題幹閱讀資料的讀取與分析、考題重視實驗、結合生活經驗、跨科概念,能結合入題。

1)「PM2.5」細懸浮微粒

2)「溫室效應」、汽機車排放的光煙霧造成的「空氣污染」

3)「替代能源」、「綠能」的主題

4)2019諾貝爾得主的「鋰電池」

5)今年是國際化學元素週期表年,「週期表」的規律性

【學測自然科作答原則】

- 考試前熟悉近5年的考古題,並且練習作答節奏,以免在考場因為閱讀題型而緊張影響作答情緒。

- 自然科四科各17題,需要在110分鐘內完成。時間分配也是掌握的重點。

- 無論考題的型態如何改變,自然科並不會改變太劇烈。所以,將自然科所有科目的基本概念融會貫通,靜下心來「讀題、看圖、判斷、比較、分析」,才是應對的最佳策略。

您可能有興趣