看電影學社會:用影像創意啟動孩子的思辨力

上課看電影會不會過太爽?陳建榮老師分享,其實電影是非常好的備課素材,特別適合應用在社會科領域課程,如能再結合「概念構圖」的訓練,更能培養孩子的素養與思辨力。他列舉多部經典電影以及各科對應的單元,也舉例了可討論的延伸議題,供各位親師參考。

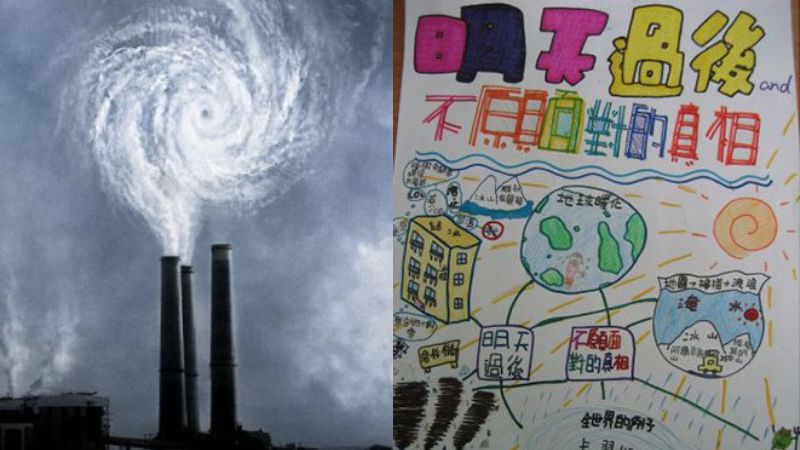

▲ 左為電影《不願面對的真相》劇照,右為陳建榮老師課堂上學生繪製的圖卡。派拉蒙影業提供、陳建榮老師提供

「如果教室就像電影院?」這曾經是大學聯考的作文題目,如果把這句話詢問孩子們,相信他們會大聲歡呼!因為電影能牽動我們的情緒,其中的情節更可令觀衆産生共鳴,甚至能幫助我們解開心結,當然也是教師們活化教學的好方式。

愈來愈多的教育專家發現,與其口頭上的說教,還不如利用影像,讓孩子以更具體的觀影經驗,呼應本身的生活經驗,以達到潛移默化的學習效果。

然而,成長是不得拒絕、不能複製、不斷考驗的蛻變歷程,好比電影的膠卷,每一格都有極其細微的變化,累積一格一格的流動,才會綻放精采的光影人生。

因此,藉由「影像教學」動態文本的深究,和創意活動的演示,提供思考的教材和情境,便可以豐富兒童的學習和生活經驗。但是,許多教師都有個疑問:到底什麼影片適合給孩子欣賞,又如何進行討論與活動呢?

本校開創全臺灣學校之先例,自96學年度開始實施「忠孝哈電影 Smile」影像教學課程,全校每學年欣賞多部各國的優質電影,不僅讓教學多元活潑,更深獲學生喜愛及家長肯定。

其實,影像教育特別適合在「社會」領域課程實施,因為藉由影像的傳遞與劇情的鋪陳,可將多層次的社會文化、議題、生活進行「思辨批判」,藉由適切的提問層次與概念構圖分析,進而培養具備社會意識與素養的好公民。

看見臺灣,發現環境問題

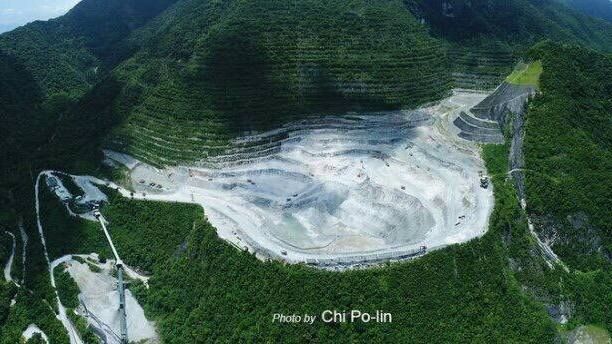

「你也『看見』臺灣了嗎?」從2014年上映便話題不斷的《看見台灣》,不僅創下紀錄片票房破億的空前記錄,更讓全台上下引發關心國土的議題,連帶使得清境農場的民宿安全問題言燒出許多爭議。只是,當熱門電影變成當紅話題,到底我們是在湊熱鬧?還是入門道呢?在教學上又應該如何切入與應用?

《看見台灣》在「自然與生活科技」以及「社會」領域都是適合融入的電影,譬如康軒版教材:三下第6單元「守護我家鄉」、五下第6單元「生活與環境」等單元。

首先,我們可以從電影的英文片名《Beyond Beauty—TAIWAN from ABOVE》來分析,臺灣的「美麗之外」還剩下什麼?不就是「哀愁」嗎?

電影從空拍的角度,呈現臺灣的美麗與哀愁,從結構本身而言是一部三段式的敘事:先讓我們看見臺灣不為人知或是難得一見的壯闊與秀麗,再陳述寶島上的多種環境污染現況,最後藉由小人物如何守護臺灣的堅持與付出,呼應登上玉山頂峰的原住民兒童合唱團,在歌聲繞樑與景緻迴盪之下畫上感動的句點。

電影點出許多巨大的問題,也沒有提出具象的答案,因此唯有在課堂上的事實發現與問題討論,才能讓有高度的影像感動,深化為有深度的改變行動!

▲ 《看見台灣》從空拍的角度,呈現臺灣的美麗與哀愁,圖為《看見台灣》劇照。齊柏林攝、台灣阿布電影股份有限公司提供

我們可以使用「PBL教學法」(Problem—based Learning)進行教學設計,搭配「心智圖」進行圖像分析(將相關的概念和細節列出,再依照概念之隸屬關係,從最普遍到最特殊的概念加以排列,之後便可進一步畫出跨接的聯結)。

在PBL的學習歷程中,以「小組合作」的方式,從電影與生活結合的情境中,發現電影所提出的環境污染問題,引起孩子們使用先備知識的動機與知識探索的好奇,進而統整問題的分類與成因,再從不同的觀點與角度來看待問題,最後搜尋資料、重建模式等方式,提出解決之道,形成「後設認知」。

當中,具體的實踐方法最為重要,建議可全班或分組進行一種實際的「環保行動」(例如:落實垃圾分類、隨身攜帶環保杯筷、淨灘等)作為最後的體驗活動,才不致於流於紙上談兵。

剖析臺灣的環境議題之後,我們在六下的第4單元「關心我們的地球」,進一步關切全球化的環境議題:今年一月初,美國中部至東岸,受到來自北極圈的酷寒空氣「北極豬」,正挾帶近20年來最冷的空氣造成航班大亂,導致能源需求大增,傷害冬麥收成,加劇商品與電力價格的波動。

怎麼《明天過後》的情節在現實生活中上演?教師可以放映電影氣候異常造成人類生活損害的片段,再搭配《不願面對的真相》的部分段落,解釋全球暖化、氣候極端異常的成因。

▲ 左為電影《明天過後》海報、右為電影《不願面對的真相》主視覺。20世纪福斯、派拉蒙影業提供

另外,《白色大地》隨著四季變化,紀錄在北極生活的神秘動物面貌及生活方式,除了有大家熟悉的北極熊、海豹、狐狸等,還有許多我們從來沒見過的奇妙動物;《鯨奇之旅》搶救受難鯨魚、《螢火蟲之星》的復育螢火蟲過程、與《返家十萬里》護送野雁南下過冬的過程,都可激勵孩子們實踐愛護環境、從小做起的改變行動。

多元活動,才能文化大發現

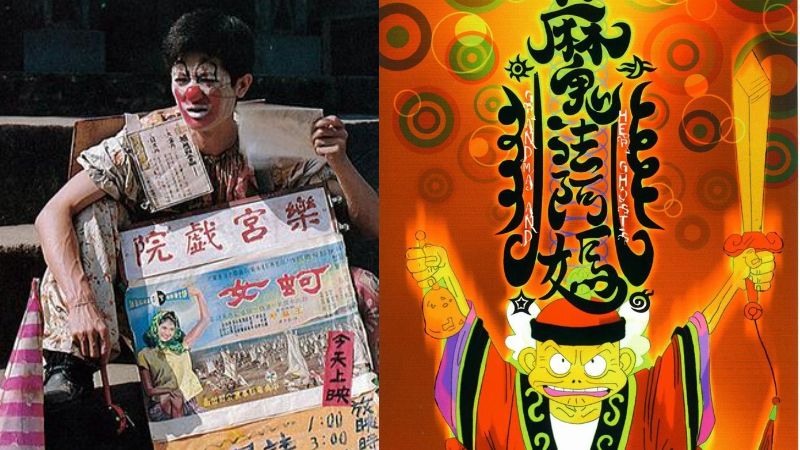

關心「環境與生活」議題之後,我們將焦點放在「文化與多元」的部分,三下第4單元帶著孩子回憶起「家鄉的故事」,臺灣早期的經典電影《兒子的大玩偶》(集合3個短片,適合選擇一段欣賞)則真實呈現當代風土民情;曾獲得芝加哥兒童國際電影節觀眾票選最佳影片的臺灣動畫電影《魔法阿媽》則以趣味又感人的方式描繪出「家鄉風情畫」。

▲ 左為電影《兒子的大玩偶》劇照,右為台灣動畫電影《魔法阿嬤》主視覺。三一股份有限公司、魔石娛樂提供

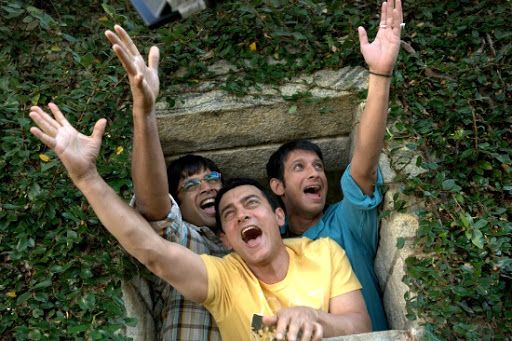

六下第3單元的「放眼看世界」進一步帶著孩子走向世界,許多優質電影都能傳遞其國家的文化特色,例如《三個傻瓜》則可放映影片中的寶萊塢歌舞為引起動機,進行印度文化的分類探究,讓孩子以小組合作方式,蒐集資料、製作簡報,上台與同學介紹印度的社會制度、宗教、古蹟、節慶、飲食、瑜伽、服裝等,各組分享之後可使用「心智圖」進行知識結構的統整。

關於《三個傻瓜》呈現的教育議題則可透過「天秤圖」(評析整理雙方之意見,特別適合開放性的爭論議題),發展學生對公眾事務的批判思考能力;最後還可以印度的傳統節慶「何莉節」(Holi)作為多元文化課程的活動,讓孩子結合靜態思考與動態體驗,深入瞭解與欣賞異國文化。

▲ 電影《三個傻瓜》劇照。Vinod Chopra Productions提供

民主與尊重,累積公民素養

社會領域許多的篇幅在於介紹「歷史與地理」,五年級的臺灣歷史,則可以選擇魏德聖導演的《賽德克巴萊》來呈現原住民的生活與日據時代抗爭史,而王童導演的《稻草人》、《香蕉天堂》則還原日據當時的百姓生活,這些影片都適合以「片段」放映的方式帶著孩子穿梭時空、回到過去。

▲ 電影《賽德克巴萊》劇照。果子電影、中環國際娛樂、威視股份有限公司提供

此外,三上第6單元「和諧的相處」中討論男生與女生的職業與相處,法國動畫片《王子與公主》以饒富奇想的寓言故事打破性別的刻板印象,而《玫瑰少年》則大膽以一位想當女生的小男孩在家庭與學校裡所遭受到的不平等待遇,進而延伸出「公民與尊重」相關議題。

▲ 電影《玫瑰少年》劇照。取自網路

五上第6單元「人民的權利與義務」更可透過諾貝爾和平獎熱門人選──巴基斯坦少女馬拉拉的真實新聞出發,配合書籍《戰火下的小花》與電影《少女奧薩瑪》,從多樣素材揭開中東女性神祕面紗後的真實生活。教師進行不同媒材的討論時,便可帶領孩子藉由「環扣圖」(透過主題特徵、分析事件以利學生分辨異同與統整調和),建構出比較異同的概念統整。

▲ 電影《少女奧薩瑪》劇照。取自網路

討論與思辨,進化孩童學習力

「電影在於精不在於多,討論不在於多在於深入」。影像的魅力有時勝過千言萬語,只是如何因應教學需求妥善利用,請教師不要只有播放,卻忽略了提問與討論的重要性,如能再進一步結合「概念構圖」的訓練,讓孩子啟動──「動腦想、動口說、動耳聽、動手畫」的能力,相信社會領域的教學活動設計,能培養出具備獨立思考與批判思辨的未來主人翁。

您可能有興趣